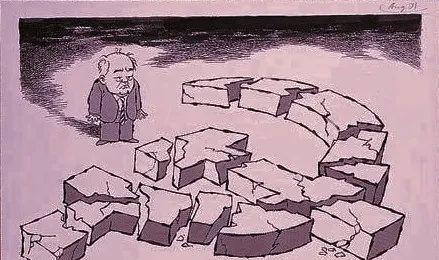

蘇共垮台和蘇聯解體的原因是多方面的,有曆史的、現實的,有内部的、外部的,有政治的、意識形态的,等等。但最為直接、最為關鍵的原因是戈爾巴喬夫推行了一條背離社會主義的錯誤路線。這條路線最終瓦解了黨,同時毀滅了蘇聯。戈爾巴喬夫推行這條錯誤路線的表現也是多方面的。從意識形态領域來看,很重要的一點是大搞曆史虛無主義,以“重新評價”曆史為名,歪曲、否定蘇共上司下的社會主義革命與建設的曆史,進而否定蘇聯的社會主義制度,進而造成了黨内外的思想混亂,同時為國外敵對勢力西化、分化蘇聯提供了可乘之機。這股曆史虛無主義的逆流,在蘇共垮台和蘇聯解體中起到了其他因素不可替代的催化劑的作用。

最初遭到否定的是勃列日涅夫時期的曆史。

曆史虛無主義者把勃列日涅夫時期簡單地說成是一個“停滞時期”,毫無成就可言。當然,在勃列日涅夫時期,主要是在他執政的後期,蘇聯黨和國家确實出現了很多問題,最突出的是體制改革半途而廢,政治、經濟體制和思想意識日益僵化,上司幹部腐敗和嚴重脫離群衆,以及對外擴張和大國沙文主義。這些問題都是應當認真總結的。但是,這一時期蘇聯曆史的程序并非一團漆黑。勃列日涅夫執政期前期的業績應該說是很不錯的。他上台以後,很快對赫魯曉夫時期的草率改革進行了一系列調整,包括取消“工業黨”、“農業黨”,恢複統一的黨的組織,同時推行“新經濟體制改革”。

這是被公認為蘇聯曆史上最成功的一次改革,其結果使得1966—1970年生産總值年均增加達74%,5年中工業生産增長了50%,而且消費資料生産增長的速度終于趕上了生産資料增長的速度。總的來說,在勃列日涅夫執政的18年中,經濟發展的速度雖然連年滑坡,但始終保持着增長,1971—1975年年均增長率為6.4%,1976—1980年為4.2%,直到80年代初,這一數字還有3.6%。是以,勃列日涅夫時期成為蘇聯綜合國力最強時期,正是在這個時期,蘇聯成為世界兩個超級大國之一。另外,這個時期社會比較穩定,人民的文化和物質生活水準是蘇聯曆史上最高的。應該說,勃列日涅夫時期是在發展中孕育着危機的時期,而并不是一個簡單的“停滞時期”。

當然,曆史虛無主義者主要還不是針對勃列日涅夫時期,而是針對斯大林時期。正是在這個時期,蘇聯建成了社會主義基本制度,實作了國家工業化和農業集體化,取得了衛國戰争的偉大勝利,戰後國民經濟也迅速恢複。是以,要否定蘇聯社會主義建設的偉大成就,特别是要否定蘇聯的社會主義制度,就必然要否定斯大林和斯大林時期的曆史程序。

對于斯大林的批判和全盤否定,是從赫魯曉夫時期的蘇共20大開始的。到了戈爾巴喬夫時期,無論在規模上或是在涉及問題的廣度上,都大大超過了赫魯曉夫時期。在赫魯曉夫時期批判的主要是斯大林個人,以及他在上司工作中的各種錯誤,到戈爾巴喬夫時期已經由此發展到批判和否定斯大林時期形成的蘇聯社會主義制度。

自從戈爾巴喬夫提出“民主化”和“公開性”的方針以後,批判和否定斯大林,否定國家工業化、農業集體化,恣意擴大“大清洗”運動的錯誤,乃至否定衛國戰争中黨的上司作用的文章大批出籠。這些文章在批判斯大林的同時,突出攻擊蘇聯的社會主義制度。他們把斯大林時期建立的制度說成是沙皇制度的變種,是“兵營式的社會主義”,或是“封建式的專制獨裁制度”,沒有民主、自由。有些人認為社會主義制度在蘇聯根本就沒有存在過,甚至連“扭曲”的和“變形”的社會主義也夠不上。在曆史虛無主義者看來,斯大林之是以犯了種種錯誤和“罪行”,主要根源在于制度;而要防止這些現象,必須徹底抛棄這個制度。

上述觀點是完全沒有根據的。斯大林執政時期在社會主義建設的理論與實踐方面确實有過不少重大的失誤和錯誤。但這不是當時曆史程序的主流。斯大林時期形成的蘇聯政治、經濟制度是社會主義性質的。斯大林是偉大的馬克思列甯主義者。他在蘇聯曆史上的傑出貢獻是不容抹殺的。即使是社會主義的敵人也不否認這一點。丘吉爾在一次講話中曾經這樣評價斯大林:“他接過俄國時,俄國隻有木犁,他撒手人寰時,俄國已經擁有核武器”。

随着戈爾巴喬夫背離馬克思主義的錯誤路線的發展,曆史虛無主義者已經不以否定斯大林為滿足,還進一步直接诋毀列甯和十月革命,否定十月革命所開辟的社會主義道路。有人認為,十月革命“是布爾什維克黨利用了第一次世界大戰的特殊國際環境和臨時政府的無能而發動的一個陰謀”;由十月革命引起的國内戰争是一場“骨肉同胞之間的自相殘殺”,布爾什維克黨是這場戰争的“造因者”,應對人民群衆為此而付出的代價負責。

在曆史虛無主義者看來,十月革命給俄國帶來的不是進步,而是倒退。因為“革命前的俄國已經在朝着西方式的資本主義民主發展,之後人為地被布爾什維克掌權所阻止,随後的社會主義實驗更是把它導向了錯誤的路徑”。是以,十月革命不如二月革命,二月革命不如斯托雷平改革。如果革命在二月革命推翻沙皇以後就中止,那麼俄國就可以建立資産階級制度,發展資本主義,因而可能早已實作現代化并與西方先進國家并駕齊驅了。而如果不搞二月革命,俄國也可以在沙皇統治下進一步發展資本主義,斯托雷平的改革就是要在農村形成一個富農階級,在農村建立資本主義的生産關系。至此,曆史虛無主義者的真實面目便完全暴露無遺。

在解體前夕的蘇聯出現的這股曆史虛無主義逆流有以下幾個特點:

第一,這是以戈爾巴喬夫為首的蘇共上司人自上而下掀起的一場否定蘇共和蘇聯的革命曆史的運動。

其目的是通過批判和诋毀以前蘇聯的最高上司人,首先是偉大的馬克思主義者斯大林,否定蘇聯的社會主義制度,否定十月革命和十月革命道路,進而為他們推行背離馬克思主義的“改革”路線制造輿論,為“根本改造整個社會大廈,從經濟基礎到上層建築”找到根據。

自從戈爾巴喬夫在1986年2月召開的蘇共27大上提出“民主化”、“公開性”的方針,特别是在1987年蘇共中央一月全會上号召實行“最大限度的公開性”和“蘇聯社會不應有不受批評的禁區”之後,社會上的自由化思潮很快泛起,否定黨和蘇聯曆史的現象也随之迅速發展起來。1987年2月,在一次全國宣傳工作上司人會議上的講話中,戈爾巴喬夫更具體地指出,在蘇聯的“曆史和文學中都不應有被忘卻的名字和空白點”。這個講話,成了以戈爾巴喬夫為代表的蘇共上司,對蘇共和蘇聯曆史重新審視的公開号召。

據布熱津斯基在《大失敗》一書中透露,1987年5月,戈爾巴喬夫在與匈牙利社會主義勞工黨上司人卡達爾的一次談話中說,蘇聯自1929年以來的經驗全部是錯誤的:實際上蘇聯的經驗有四分之三是令人懷疑的,應該予以否定或糾正。

戈爾巴喬夫等蘇共上司人否定黨和國家曆史的虛無主義行徑在黨内外引起了很大的分歧。蘇共黨内以政治局委員葉·利加喬夫為代表的一些上司人反對這樣做,認為應當肯定曆史上光輝的一面,實事求是地分析和總結曾經有過的錯誤。他們警告說,帝國主義的代理人“正在贊助一些作家去醜化蘇聯的曆史”。1988年3月13日,《蘇維埃俄羅斯報》發表了列甯格勒工學院女教師尼娜·安德列耶娃的《我們不能放棄原則》的來信,信中對當時報刊上發表的一些文章提出了不同的看法,認為對斯大林的批判太過分了,是給社會主義的蘇聯抹黑。

信中還明确反對“利用公開性散布非社會主義的多元論”。但是,戈爾巴喬夫仍然一意孤行。《真理報》于4月5日發表了由雅科夫列夫執筆并經戈爾巴喬夫修改的題為《改革的原則:思維和行動的革命性》的編輯部文章,誣蔑安德列耶娃的信是“反改革分子的宣言”。雅科夫列夫把自己的這篇文章稱之為“我們政治局的綱領”。此後,批判斯大林,诋毀和否定蘇共和蘇聯曆史的惡浪便進一步高漲。

第二,這場曆史虛無主義運動是由一部分文學家、政論家打頭陣,而一些曆史學家隻是在後來才逐漸跟上的。

從1986年起,在戈爾巴喬夫“民主化”、“公開性”和“輿論多元化”方針的推動下,蘇聯一大批過去被禁的和在西方國家出版的作品先後公開發表。這些作品大部分描寫了斯大林時期蘇聯社會的各種陰暗面,包括大清洗和農業集體化運動中遭受迫害者的悲慘命運。其中影響比較大的有作家阿·雷巴科夫的長篇小說《阿爾巴特街的兒女們》和田·阿布拉澤導演的電影《忏悔》。一些作家、文藝評論家和政論家利用這類作品的問世,連篇累牍地發表文章,大肆攻擊斯大林的“集權統治”,誣蔑蘇聯的社會主義制度是“軍事封建式的獨裁制度”。他們是這場曆史虛無主義運動的先鋒隊。

但是,蘇共上司人心裡明白,文藝作品隻能給人以感性的印象,要使群衆的認識上升到理性的高度,必須依靠史學著作,也就是說必須“重新審視”乃至改寫全部曆史。

曆史學家是在經過了一段時間的沉默之後才行動起來的。但是直到最後似乎也沒有完全符合戈爾巴喬夫的要求。他們沉默的原因是多種多樣的。但這至少說明在一部分曆史學家的思想上,馬克思主義和實事求是的曆史主義觀點尚未全部泯滅。這也就是為什麼今天有相當多的曆史學家對當時出現的曆史虛無主義逆流,特别是對斯大林評價問題上的片面性正在進行反思的原因所在。

第三,新聞媒體和出版界在這場曆史虛無主義運動中起了十分惡劣的作用。

戈爾巴喬夫的得力幹将雅科夫列夫擔任蘇共中央意識形态工作的上司人以後,所做的第一件事情是更換各大媒體的負責人。他撤去了一批堅持馬克思主義、堅持社會主義的負責人的職務,同時把一批信得過的自由派分子安排到上司崗位上。從此,這些報刊電台和電視台便成為積極批判蘇共曆史和蘇聯社會主義制度的吹鼓手,為了配合戈爾巴喬夫推行的曆史虛無主義運動,它們使出了渾身解數。它們有時是無中生有,有時則利用曆史上出現的各種缺點和問題,加以歪曲、誇大,在讀者、觀衆中散布對革命曆史和對社會主義的懷疑情緒,使他們失去對黨和國家的信任和對社會主義、共産主義的信仰。這些内容由于涉及了過去被認為是“禁區”的敏感問題,而且體裁多樣和有較強的可讀性,因而引起了人們極大的關注。

一些媒體除刊載大量批判斯大林和否定蘇共和蘇聯曆史的文章外,還開展各種實際活動,為曆史虛無主義逆流推波助瀾。例如,被譽為“公開性的喉舌”的《星火》周刊曾在莫斯科搞所謂的“良心周”活動,内容有舉辦各類講座、放映歪曲曆史的被禁影片、集資建造大清洗運動受害者紀念碑等。一些編輯部還通過與讀者的聯系,将收集到的大量有關大清洗運動受害者的資料公開發表。

很多雜志由于發表了各類解禁作品而發行量大增。關于報刊和新聞媒體在曆史虛無主義運動中所起的重要作用,俄羅斯著名作家邦達列夫在蘇聯解體之後不久所作的一次講話中有十分生動而又深刻的描述。他說:“在(戈爾巴喬夫執政的)六年當中,報刊實作了歐洲裝備最精良的軍隊在40年代入侵我國時用火和劍未能實作的目标。那支軍隊雖然有第一流的技術裝備,但是缺少一樣東西,這就是數千萬份帶菌的出版物。”

第四,在曆史虛無主義運動中既有所“虛無”,又有所“不虛無”,并以此來填補所謂的“曆史空白點”。

為此,一些人開始更多地追憶羅曼諾夫王朝的末代皇帝尼古拉二世,并要求公開這位沙皇被害的真相。他們出版了一批以前被禁的有關著述,公布了一批關于尼古拉二世和二月革命的回憶錄。1989年4月,莫斯科一位名叫格·利亞波夫的作家在第4期《祖國》雜志上公布了尼古拉二世一家被革命戰士處決的事實,同時說早在10年前他就發現了沙皇一家人的遺骸。這一消息引發了一場對這些遺骸的真僞問題的讨論。顯然,這并非一般的考古活動,而是為了證明十月革命的殘酷無情和違反人道。

由此可見,曆史虛無主義者“虛無”的是蘇共上司下的社會主義革命和建設的曆史,是蘇聯的社會主義制度,“不虛無”的則是已被推翻了的階級的代表人物和革命運動的反對派。他們的目的是要重新審視十月革命開辟的社會主義道路,去尋找一種另類的曆史規律。

曆史虛無主義造成了黨内外嚴重的思想混亂。很多人動搖了對社會主義的信仰和信心,特别是一些知識分子和黨政幹部因而開始向往資本主義。例如著名社會學家塔·紮斯拉夫斯卡娅一開始還是主張在社會主義範圍内進行改革的,但到了1990年,當她看到過去的社會主義社會原來是如此的“腐朽”時,就改變了看法。她站到了擁護資本主義的立場。認為資本主義與社會主義兩種制度的根本差別是不存在的,成熟的資本主義具有“社會主義的特征”。

以上是蘇聯解體前夕的曆史虛無主義的主要表現和幾個特點及其造成的嚴重後果。需要指出的是:長期以來,在蘇聯史學界的确存在比較嚴重的教條主義傾向,存在一些不應該有的“禁區”,或者說“空白點”。這些都是值得研究并加以解決的。關鍵的問題是站在什麼立場、用什麼觀點、方法去“填補曆史空白點”和“打破禁區”。如果是以馬克思主義基本原理和曆史唯物主義觀點為指導,把有關曆史現象放到當時特定的時空條件下去進行實事求是的考察,厘清主流和支流,那麼就必然會得出正确的、與曆史虛無主義者完全不同的結論。

作者:陳之骅:原載于《高校理論戰線》2005年8期