僅供醫學專業人士閱讀參考

請你不要到處“扣扣”

如果要評選出一項全民性的“運動”,那麼非“挖鼻孔”莫屬了。

小孩子對鼻孔的執著有時候比大人還強,把無線耳機塞鼻孔裡,和鼻屎對話,把大拇指塞鼻孔裡,挑戰鼻孔極限,喜歡挖鼻屎然後吃掉的小朋友也不在少數……

但是快樂總是短暫的,挖鼻孔不僅容易使鼻孔變大,影響顔值,還可能會由于用力過猛,挖出鼻血,甚至造成感染。

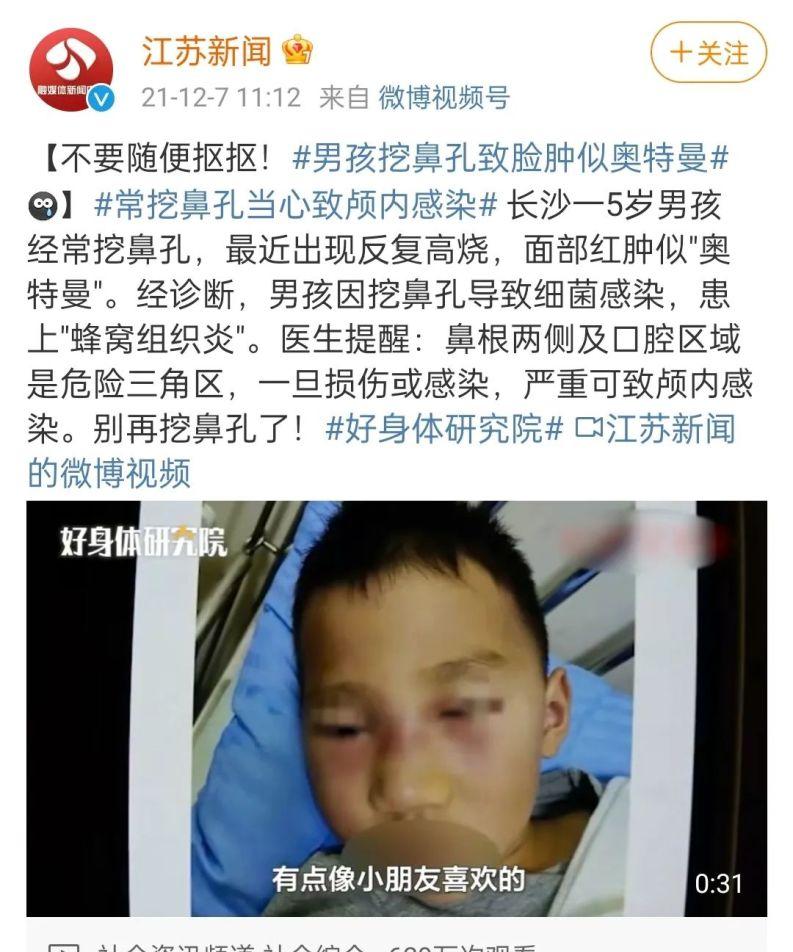

長沙就有一位對自己鼻孔毫不留情面的5歲男孩,每天對自己的鼻孔“辛勤耕耘”,結果導緻細菌感染,患上“蜂窩組織炎”,整個臉腫得像奧特曼一樣。

圖源:微網誌截圖

蜂窩組織炎是一種由金黃色葡萄球菌、化膿性鍊球菌等細菌引起,造成皮膚、皮下組織、筋膜下、肌間隙或深部疏松結締組織的廣泛性、彌漫性化、膿性發炎。如不及時治療,進一步可出現全身中毒症狀、膿毒血症等。

為什麼人人都愛摳鼻孔?

印度有一項在中國小中進行的挖鼻孔調查,結果顯示,接受調查的200人幾乎全部都有挖鼻孔的習慣,平均每天達到4次,7.6%的青少年每天20次以上。

鼻子作為人體面部正中央的一個器官,承擔着非常重要的責任——呼吸。外界的空氣通過鼻孔進入鼻腔,而鼻腔内的鼻黏膜起着嗅覺以及溫暖、濕潤、淨化空氣的作用。

正常人的鼻腔一天大概要分泌500~1000ml的粘液,大部分粘液都會随着鼻後孔進入咽部(是的,你每天都在吃鼻涕,但是不用擔心,鼻腔粘液的成分主要是黏液素和無機鹽)。

還有部分殘留在鼻腔内的粘液粘附了空氣中的灰塵、細菌等,随着時間的推移逐漸風幹——鼻屎就這樣誕生了。

風幹後的鼻屎粘附在鼻腔内,随着呼吸的氣流會有發癢的感覺,如果鼻屎體積太大還會影響呼吸。在心理方面,鼻腔内的黏膜分布着豐富的末梢神經,而刺激這些神經可以産生強烈的興奮,傳遞到大腦,分泌多巴胺和内啡肽,讓人欲罷不能。

總之,挖鼻愛好者分布于全世界,并且老少皆宜。還有人根據挖鼻的姿勢分析挖鼻者的性格:

用食指的人——通常敏銳、果斷;

用小指的——被認為裝腔作勢、附庸風雅;

用大拇指的人——大多數比較粗魯、争強好勝、不顧及他人的感受;

直接用兩指進攻鼻孔的人——貪婪、操縱欲強、野心勃勃、性格外向。

摳鼻雖爽,也要适度

以鼻梁骨根部為頂點,與兩口角的連線形成一個危險三角區,這個區域分布大量血管,而且通過海綿窦與顱内相連。是以,一旦三角區域感染,就有可能經過面前、眼上、眼下進入顱内,引起顱内感染,甚至可能危及生命。

人手上有大量細菌,如金黃色葡萄球菌、大腸杆菌等,挖鼻孔的動作會将這些細菌帶入鼻腔,誘發各種鼻腔發炎。與成人相比,兒童的鼻黏膜更脆弱,若受到外界刺激,容易破損,導緻感染。鼻黏膜的長期損傷還會導緻惡性循環,降低鼻黏膜的防禦能力,增加鼻腔感染風險。

若是挖鼻孔太過用力,有時還會“見紅”。鼻腔由于濕潤的環境,出血之後很難完全恢複,并且對于愛挖鼻孔星人來說,剛結痂的鼻孔也是難以抵擋的誘惑。

不挖鼻孔,鼻子癢了怎麼辦?

有一些孩子喜歡挖鼻孔,是由于鼻内瘙癢所緻,過敏性鼻炎、慢性鼻炎、花粉症等都會引起鼻癢。如果鼻腔内已有發炎,不衛生的手指進入鼻孔反而加重發炎,導緻瘙癢越來越嚴重,再引起孩子的反複揉搓、摳挖,引起惡性循環。

發現孩子有挖鼻孔的習慣時,除了制止,還需要詢問其原因,如果孩子一直說鼻子癢,那最好帶他去醫院檢查一下。

其實鼻孔不需要經常清潔,鼻黏膜分泌的黏液是抵禦外界侵襲的防線,是以在沒有強烈不适感的時候,沒必要每天清潔鼻孔。其次,鼻黏膜在受到刺激後,分泌會更加旺盛,鼻屎會越挖越多,過度挖鼻還可能導緻鼻黏膜水腫甚至受損。

既然不能“挖”了,那就試試其它辦法:

1. 洗鼻:目前市場上有各種洗鼻器,除了清潔功能,洗鼻可以沖刷鼻窦,緩解鼻塞,受到鼻炎患者喜愛。

2. 棉簽清潔:可以用打濕的棉簽輕輕清理孩子鼻腔内的鼻屎,一般情況下鼻屎很容被帶出來;若分泌物較粘稠,可以使用浸滿橄榄油的棉簽塗抹鼻黏膜,如果分泌物較幹,可以先用生理鹽水軟化,再幫助其排出。

3. 小鑷子:對于不好清潔的幹燥分泌物,也可以使用小鑷子等工具輕輕地夾出來。

還有一些孩子挖鼻子是習慣和心理問題。如果是僅僅是習慣可以通過日常訓練矯正,不要給孩子太大的壓力,實在忍不住可以先清潔雙手,再輕輕處理。心理問題多展現在注意力缺陷障礙的兒童中,焦慮和緊張也會引起孩子頻繁摳鼻,這兩種情況除了對因治療,也可以使用習慣逆轉訓練改正挖鼻孔的癖好。

參考資料:

[1]不要随便摳摳!男孩挖鼻孔緻臉腫似奧特曼 江蘇新聞

[2]長沙5歲男孩挖鼻孔導緻臉腫似奧特曼!醫生緊急提醒:小心細菌毒素傳到腦部 潇湘晨報

[3]看完這篇,還能愉快地挖鼻屎嗎? 武漢兒童醫院武漢市婦幼保健院

本文首發:醫學界兒科頻道

本文作者:柚子

責任編輯:CiCi