太行山中間有一個叫邵家莊的村子,綿延數千裡。燕家莊村是一個擁有數千人的大村莊,據考察,早在秦漢時期,人們就住在這裡。傳說在晉朝,胡族人通過這個村莊遷移。村裡有一條季節性的河流,據說叫大道河,它從北向南流經邵家莊路口流入大城市文河。燕家莊村是沿着河東岸和西岸的群山而建的。

石家莊的群山

傳說,村裡的曹氏母馬家族生下了一條龍鲱魚,但沒有向皇帝報告,被一扇滿門砍倒。逃亡的後代和王姓合一,改姓王。用"聯合"的意思,當當地方言"缺點"和"共同發聲"時,則稱為嘉莊。"餘家莊村人姓王"應該是由于這個原因。

王家莊姓股、西股、後股、股。其他人包括劉,胡,蔡,趙,邱,張,梁,牛等。

随着人口的增加,村民們逐漸遷出周邊地區,逐漸形成了衛星村,如:東夷、黃沙莅、秋林、高密等,都是石家莊王的名字。

在古代,人們選擇水居住,沿着河流散步。河槽連接配接村莊,人們沿着河槽旅行。我們小時候,在岔路口,乘坐長途巴士沿着寬闊的鵝卵石路走,沿着河槽一路彎腰。

石家莊的懸崖

我們不敢擡頭,頭頂上是突出幾米的懸崖石,仿佛随時都會落下幾塊大石頭。這裡的地質變化相當劇烈,裸露的變形懸崖顯然是古代的浪潮,驚人于大自然的力量。

石家莊路上地殼運動的痕迹

燕家莊供銷機構的原貌

這條路據說是五英裡,感覺很長,人們說它是五英裡。拐了幾彎,跨過幾座懸崖,踩過碎石灘,走在土路上,前面的土梁像窗簾慢慢拉開——供銷機構、亭台樓閣,漸漸走進眼簾,一路疲憊到後面,回家的善意來了。

石家莊省道

如今,河槽變成了一條信道,山路變成了高速公路,城市的公共汽車也通達這裡和更遠的地方。

村裡有一條街,也是唯一的街道,是以沒有名字,直到現在也是"前街"、"街道"成正比。整條街鋪滿了青石,成年疲憊的驢子行人走着,路面磨得像一排面包,照在陽光下,仿佛玉腰帶一般纏繞在西坡的腰間。這條街是人們往返貨物運輸的主要通道,其北段叫蜀街,逐漸下坡與河槽古路交界處,現在是村委會和新的階段;

前街的全貌

2008年之前,這條街還是青石路

山區深處的其他村莊被稱為"西頭"。這條街上曾經到處都是商店,人們來來往往很熱鬧。該村的主要古院落和最大的寺院壽山寺,以及後來的學校、供應和銷售機構都在這條街上,是該村及周邊村莊的商業文化中心。如今,所有的街道和小巷硬化的水泥、驢子和動物都消失了,籠養的駱駝也是文物,再也看不到崎岖的凸起、閃亮的青石路,再也聽不到清脆悅耳的節奏,緊湊的驢蹄走路聲和伴随着鈴聲的響聲。工業化無情地覆寫了原來的村莊,留給我們的隻有懷舊之情。

壽三宮位于前街,坐西向東,磚木結構,為三棟内部建築。由于其陡峭的斜坡,修道院分為中下部房屋。寺廟大門位于下議院,兩側是鐘樓和鼓樓,兩個房間有一個專門供奉醫學皇帝等神靈的大廳。在下議院,有龍和鳳凰松柏樹高大上高大,根深,據說已有500多年的曆史。

俯瞰壽聖所

解放前的壽神寺香非常豐富,一度駐紮在僧人中。解放後,廟門建有供銷機構,議會大廈成為供銷機構囤積農業資金的場所。它是整個村莊乃至周邊村莊唯一的物資交換集散地,大到犁,小到油鹽醬醋,鍋碗瓢盆,煙草和糖茶。除了用現金購買外,村民還可以用自己的雞蛋換取東西。

供應和營銷機構

上層的中屋空了一會兒,寺廟裡做了一家藥店,後來全部改成了學校,寺廟的北門做了一個校門。小時候,我曾進過寺廟玩耍,看到牆上有壁畫,但院子裡殘廢,空曠而甯靜,山風吹着松柏樹,心裡不怕久久不怕。

如今,供應和營銷機構已經空無一人地來到大樓,隻留下牆上架子的殘骸,仿佛有布溫瓶放在磨痕和銷售人員和村民聊天。學校還搬到了梨園新址,教室黑闆上隐約可見粉筆修煉,耳邊回蕩着濃烈的鄉村聲,長長的朗朗讀聲。

野田寺,隻剩下兩棵松柏樹,經過滄桑,頑強地卡在那裡,仿佛在回家的路上看着鄉親或家人。

對于藥王

南箱一側的一座小神社是獻給一位神的,據說是藥神,還延續着香火,不時有村民抽出很多藥材,據說很有靈性。每年的4月28日,都會有村民來這裡燒香、獻貢。

白色小家

這條街中間有一個小院子,住家的時候,老人都是一個修長、皮膚白皙的老人,下颚留着白胡子,稀疏的白發整齊地排列在油膩的頭上,雙腿微微綢綢,拄着拐杖,但精神卻在顫抖,飄逸。村裡人叫他白人,是村裡的一戶人,當土地改革時就要在這裡分居。文化大革命期間,村民們把他和家人帶到街上打架。小時候,我回到家鄉,遇到了一批戰鬥隊,村民們聚在梨園的大舞台上,看着牆上挂着地主剝削農民的照片,吃着甜甜的"巢穴"。很多人都很難吃,但我覺得吃起來并不難,因為這種面不再是純"鼠尾草"面條,它混雜着谷物面或玉面,吃在嘴裡微甜。隻要看到爺爺扛着長工的照片,就讓我感覺不好了。這些都寫在我的日記裡,也印在我的心裡。

燕家莊市第一黨支部書記的故鄉

業主的房子上方有一個正宗的院子,為醫院的第二入口,土地改造時間被配置設定給了村裡第一黨支部書記王德壽家,也是第一村委辦公室。

"數十億台灣"

"千億台",這是村民的名字,具體字面怎麼寫,還是讓人不解的。該建築位于這條街的中間。這條街上的其他建築大多是與街面平面一緻,開着街道,而"千億台"這座建築是高台階和自己的庭院層,形成了一個二合一的門店後院結構。整個底座寬約20米,距街道高度約一米六,用"一寸三"工藝制作大條石材。基地上有兩家店鋪,大青磚的前牆開着兩扇門,對應着"千億台"的兩級内聯台階。灰瓦屋頂,巨大的石雕頭(chí tóu)挑出屋檐。門在商店的側面打開,青石斜坡的曲折轉彎,門上有一對石獅子,商店有一個直接通往後院的後門。進入醫院,院子裡有一個水窖。

"千億台灣"後院及卧式窯爐

兩進醫院高架,大石基,主房間為水準洞,村裡人會交叉成一個混合體,是以叫"混合窯"。卧式窯窯分為三個,典型的是一亮兩暗,中間是大廳房,開着一扇花栅窗(chu'ng l'n),門疊門,單紗門,開木門;整個門窗都充滿了精美的石拱門。在水準窯的頂部是一座高大的房子。整個院子都處于錯誤的狀态,設計精緻,非常強大。

"千億台"位于整條街道的中心,前街、這條街在這個邊界、河上,連在這裡,它的名聲不僅在村裡家喻戶曉,周邊的鄰村也耳熟能詳。

二階庭院的大門

二階庭院是建在山上的一個奇怪的院落。正門是一扇高息(xun)門,由細石制成,沉重的木門吱吱作響。門洞上方是一個小院子,房子的院子裡坐着門洞,是以叫高屋。它曾經是20世紀50年代"進階合作社"的所在地,高屋是一個由幾位年輕女性組成的鄉村縫紉小組的所在地,被男性稱為"美麗的建築"。

進階客房

二階庭院有第二扇門

走進大門,面對的是兩座青磚高的房子,沿着台階翻上是兩扇門,它的門雖然已經坍塌,但依然沒有失去當年的風情,雕刻着美麗的門石刻着"天下遠方,三鳳之聲"的接縫,頭頂也是精心制作的, 刻有"修煉""家庭",這已經不是第二次在"金柱門"的調控下。進二門的是二階院子,四合院有兩個院子和一個院子平行組成,各成一個,并互相串聯,分别住三個家庭。

二階庭院的天梯

院子入口處有一個台階通下樓,垂直高度也有八九米,坡度是30度,敢于與華山相比,青石台階都打磨得光亮。我經常來這裡玩,一般上爬下,不敢往下看。住在這裡的老人和孩子都能把工作做好,真的是很辛苦。正是因為它的陡峭,人們談論二階庭院,首先想到的是這個陡峭的台階。

旗杆庭院的吊門

俯瞰旗杆庭院

旗杆院子位于Ry街,兩個進入庭院。它不像其他院子開的街道,而是委托尋求整個南面開的一條小巷,玻璃瓦挂着花門建築,木雕精美,石雕精緻,正面兩面石旗雙戰,醒目,命名為"旗杆院子"。傳說,在清朝乾隆時期,一個男人在邵家莊長大,朝廷為他的家人建造了一個旗杆宮廷。"旗杆院子"不大,但門面精緻,是以非常有名。根據庭院的規定,挂花門應該位于第二扇門,那麼它的門哪裡還有待核實,或許也證明了它原來有"一進十八院"的說法。

圓門庭院

門院

還有許多像樣的庭院,如環門庭院、大門庭院等,根據當地情況,每個都有自己的秋天,整個建築以石材為主,大多是精緻的庭院。庭院之間由于地形呈梯狀,高層建築也很多。

除了建築之外,村莊的幾個部分也很有名。在村莊的北端,大麻是大道通道中的一個大石巢。雨後的水是孩子們遊泳和玩耍的好地方。它現在是村委會的所在地,并有一個劇院。

蕭冠良,王西英姓福興龍祖墓。有一塊巨大的方塊藍石,傳說是公章,不能動土破壞。因為幾個官員的後代出來,被認為是風水寶。

梨園上部的頂部是山頂

梨園,村裡方言發音帶,是以叫梨園,在村子西坡下,路河岸。目前尚不清楚梨以前是否被命名。梨園是村裡最大的平地,由山上建了一排洞,村委會、小賣部、藥店都在這裡設立,有一段時間成為耐火材料廠,現在改建為兩層樓的學校。

西坡的頂部也是村莊的高度,夢想大廈就是在這裡建造的。王的姓氏就是他住在這件作品裡。

磨碎、埋藏的石頭

石磨,石磨不是每個家庭都有的,尤其是石磨,占地面積很大。石磨廠在村莊的幾個地區共享。這條街就是以它的名字命名的。

南田、南山根、東南方向的村落,西鄰大道河,也是一片比較大的田地,北端是古期。

東坡

東坡,在大道河的東懸崖上,據說是一個斜坡,但實際上垂直地矗立在大道河的東側。崖頭上有一棵大樹,樹上挂着一個大鐵筒,碗口很粗,一米多長,老人說是彈殼。這是村裡唯一的大鐘,村裡的通知就是通過它傳遞的。當時,沒有電,沒有響亮的喇叭聲,隻聽到"王牌"的聲音,有人大喊着要發通知。整個村莊都聽到了這種聲音。

遠處的樹是東坡

在我的家鄉,站在院子裡可以看到東坡,鈴聲響起,媽媽(當地方言叫奶奶)讓我出去聽,怎麼了。通常開會,唱歌,看電影等等,團隊也有事情要做,也通過鈴聲通知,例如,日複一日。天倉是當地人對蔬菜的總稱,如豆類、甜瓜等。制作團隊集體收集農作物或日間雜項,統一分發到現場,根據每戶人口情況。雖然東坡在對面,但要經過卻要下到河底再爬上去,是以我很少去過那裡。隔壁鄰居的女兒嫁給了東坡,偶爾在河對岸大喊大叫,但很少回家。今天的東坡,沒有懸崖,沒有大鐘,沒有童年的回憶。

大懸崖和仙女廟

懸崖位于村莊的北部,當地方言将懸崖讀作馬鞍。石崖高聳,松柏覆寫。崖頂有路南經過夢樓,北至北端的村子浸出。在懸崖的底部還有一條路,懸崖在北邊的道路頂部和懸崖頂部。與路平行的懸崖底部有一條路是街道,與懸崖底部的南端分開。筆直的懸崖上有一個石窟,據說是一座仙女廟。今天,村民們在石窟周圍建造了一座小寺廟和道路,使他們更容易犧牲。小時候背着紅土和煤泥,必須經過這條路,擡頭望去,擡頭加快步伐,那半藏洞像黑洞的眼睛盯着你,把你吞下去。

石窟沒有吞噬任何人。然而,在抗日戰争期間,燕家莊村确實被日軍摧毀,許多房屋被燒毀。

隻剩下面向街道的基本商店場地

許多人年久失修,倒塌,在破碎的牆壁街道上光秃秃的,甚至隻剩下模糊可見的地基。他們默默地堅持着,仿佛在表達對世界的忠誠,講述着它一生滄桑的故事。

殘疾引起了遐想,傳說為殘疾增添了靈魂。

古州市平頂市老照片

石家莊流傳着許多傳說,其中造夢傳說是最具有神話色彩的。傳說在平頂縣南部,古州來了一位算命先生,看到了獨特的地形,一條龍脈的形象,到三升的三個芝麻軍官。高人們驚訝,認為:世界官員不可能都讓平的人當成。是以,他們欺騙當地人在龍脈的脖子上修好了一扇南門,并陷入了一些官方的運氣。還有人說,平頂北對大個子或大環馬(大盜),平頂城北門一定要封好。此後,平頂城隻有東、南、西三門。有一年,城北牆是一個老鼠洞,正對着東北方向的石家莊,事實并非如此,莊家出了一個大人物,是皇室做王本元殿下,人們稱他為"王王"。

王奔元在平頂古國曆史名人公園介紹

永豐大廈(夢屋)想象地圖

當孝心的皇太後幹子的王家子在石家莊西坡修繕一座閣樓時,取名為永豐大廈,又名"夢之家"。永豐大廈原計劃修繕十層,可以看到北京市内,由主樓、配套建築、繡花建築組成,大門兩側裝飾有石獅、石桌、馬石等,結構精緻、華麗。國王為人民的生命被殺後,築夢成為人民永恒的夢想。燕家莊也以其古代國家的故事而聞名。

永豐大廈(夢屋)遺址。

夢想大廈的石獅和基座

唯一剩下的廢墟是夢塔的基座及其一對石獅,蓮花,馬石等。被平頂縣政府指定為"不可移動文物"。

自清初以來,王晖的故事在平定縣甚至河北省的部分地區流傳了300多年,在平頂市和附近的村莊都有痕迹,祖墓裡有墓碑。雖然《夢屋》很難驗證,但該遺址的建築法規似乎告訴了世界這一年的榮耀。

站在夢想建築中俯瞰

小時候,我經常爬到村子裡最高點叫斯瓦斯下來的地方,站在夢樓裡,遠處的山川一眼望去,有一種臣子下有種國王的感覺。随着夢屋廢墟上的石獅,我想起了那首歌,木魚石的傳說。

"有一個美麗的傳說

美麗的石頭可以唱歌

它可以給勇敢的人帶來智慧

它也可以給好人帶來快樂

隻要你了解它的珍貴

從遠處也可以到達那條路的高山

有一個美麗的傳說

它可以給弱者一個強者

它也可以給辛勤工作的人帶來回報

隻要你把它埋在你的心裡

天空不會在很長一段時間内消失。

西陵王王的祖墓原址

西陵邵家莊家族姓氏的祖墓。據遺址銘文記載,"蒙古皇澤的祖先,自元朝祖朱比利封印良地以來,住在邵家莊,選墓(fén yíng)在墳墓裡,第13祖王在風水寶地西陵,然後從墳墓裡搬了出來。

茶酒王祖墓(國王姓氏祖墓新址)

2010年,京坤高速公路征地建設,并将祖墓搬遷到茶酒窪地,建成王氏祖墓。陵墓背靠山水,俯瞰群山,叢林高聳入雲,秀中陵。有十三世祖先的一座墳墓,十四世的三座墓,以及第十五至第二十三世的三百多座墓葬。王本源和他的兄弟王本成搬到了這裡,供子孫後代仰望。

嘉莊人、傑迪嶺,文化背景豐富。數百年的辛勤耕耘,工藝精湛,能使粗糧變成各種美味佳肴。例如,人們在元旦或娛樂親戚時使用有限的白人面孔。包皮面條、白色皮革黑面鋤頭都是白色面條變成薄皮,玉面或黑白面包在裡面,讓人看上去像白色玉桌一樣快樂,一張嘴下是黑白的,原汁原汁的形狀的露水。艱難的時期,迫使人們絞盡腦汁,想方設法用有限的粗糧制作精美的食物。在這個月裡,人們仍然需要忙于用粗糧準備新年食物。"十粒"是其中一種食物,大概是拿很多孩子的意思來說,用玉面、谷物面、面條等面條和(呵)好後團聚,上面用筷子幾隻眼睛,分成1~10隻眼睛,在鍋上蒸,涼後很硬,也不好吃,人們也叫它"石蛋"。"黃"是另一種蒸熟食品,用米粉和良好的發酵,放在沙碗模具的鍋上蒸,因為它是發酵的,酸是甜的,很受歡迎。"團隊"也是一種蒸熟的食物,用玉面和好,發酵,把紅豆放進鍋裡煮到軟腐爛,卷成泥,用毛茸茸的玉面包裹這些餡料,形狀像饅頭,蒸在鍋上,因為有豆餡,是以很受歡迎。"油布袋"又稱"切三刀",是一種比較進階的食品,用玉面和黃米粉和發酵好,蒸,卷成條狀,切成段,每節用刀三刀,形成四瓣狀,下一個煎鍋炸成金黃色,吃在鍋上蒸餾,軟而鮮美, 甜美而豐富。可惜當時食用油匮乏,經常用大麻(蓖麻)油炸而成,吃完頭暈惡心,中毒症狀明顯,那一年,也是沒辦法。對于這種食物,新年要留給親戚,它和鋤頭作為禮物送去。準備就緒後,食物被儲存在罐子或罐子中,以儲存更長的時間,并防止貓或老鼠偷走它。

防水布袋(網絡圖檔)

這些食物略帶甜味。我沒有錢買糖,偶爾用糖精,但大多數時候這取決于發酵的甜度。發酵後,目前還沒有發酵粉,就是把和好面條放在盆裡,放進"xi頭",然後把盆放在爐子上或飛蛾上,觀察表面的變化,聞起來像變質的酸味,看頭發表面能拉出蠶絲, 這是發酵。"溪頭"是當地的名字,實際是面條介紹,也被稱為面條肥料,含有大量的酵母,每次做面條時留下一小塊供下次使用。在生活的實踐中,勞動人民從艱難時期汲取了很多智慧,這令人印象深刻。

在平時或主要以sn、巢、桶、糊等玉面為主要食物。

石頭

在夏天,當天氣炎熱,食欲下降時,家庭主婦會煮一些冷食。煎餅是一種美味的食物,但吃起來并不容易。我記得我們暑假回家的時候,媽媽偶爾會吃煎餅。夏天很長,明天很早,但它仍然在黎明前被召喚出來。豆子和玉石會提前磨碎,兄弟姐妹們會輪流磨。因為早起,懶洋洋的身體,昏昏欲睡的眼睛,晃來晃去地推着你故意對着磨人的風扇,心裡喃喃自語着要打擾這個難以忍受的罪孽。沒有推幾下,大人們暈倒了,奇怪地回去睡覺了。随着磨腳步聲的步伐,低沉悠揚的小色調的石磨機從磨機中逐漸流出的乳白色漿料中,孩子們興高采烈地喊道:"出來,出來。它已經很亮了,院子裡的梨子裡種滿了樹枝,葉子上充滿了金色的光芒。在樹蔭下,媽媽已經架起了一隻蜻蜓,玉皮點燃了玉欄火火旺盛。媽媽先用半塊山藥蛋油在飛蛾上擦拭一遍,将果肉從盆中磨出一勺,轉過身去倒在坩埚上,然後拿起木刮刀将果肉均勻刮成薄片。沒過多久,一個薄薄的煎餅就擺在我們面前,開着一朵耀眼的金色花朵。煎餅就像堆疊的被子堆成方塊挂在鑷子上,孩子們迫不及待地想撕開期待已久的煎餅香氣,咀嚼幸福,品嘗幸福,早早的辛苦和怨恨。這童年的幸福仿佛刻在我的心底,幾十年過去了,現在竟然還是那麼生動,讓人身心感受。

用于抽水的小酒窖和水窖

飲食,生活離不開水。過去,農村沒有電或自來水,所有的水都在神的一邊。每個院子都有一個水窖,用于收集院子裡的雨水。水窖底部約三十五米,酒窖口二三十厘米,深四十五米,猶如一個水的大葫蘆。當我們年輕的時候,成年人曾經說過"小(男孩)十年不吃東西",并用它來激勵我們做家務。當我八九歲和十幾歲的時候,我的母親打電話給我們:"去吧,把(b)拉到一罐水上,"當地人稱之為水桶的方言。我們還必須攜帶小恍惚和罐頭到水窖。蜱蟲的直徑比普通水箱的直徑小得多,是以可以用綁在大梁上的長繩将其放置在水窖的入口處。把小鑷子放進水窖口,雙手交替地把繩子慢慢放下,等待小鑷子碰到水面,需要非常熟練地來回擺動繩子,讓小鑷子把水傾斜成小鑷子,然後拉繩子擡起鑷子, 将水倒入鍋中,來回幾次以填充水箱。其實做這個工作是一種恐懼,不僅害怕不注意繩子掉進水窖,還擔心自己滑進水窖。低頭看水窖表面的自己臉,随着水的波動和扭曲的變形,仿佛哈哈鏡子,心裡對喜悅沒有免疫力,它會把恐懼放在一邊。水不幹淨,是雨水下到院子裡再流過水道進入水窖降水,進廚房時進廚房時滿是潔酒,村裡人世世代代都在吃這樣的水。想到這個城市裡的人正在争論他們吃什麼樣的水,這很有趣。

一堆幹玉

作物從地裡撿回來後,長時間幹燥,然後糠起,食用後,碾磨成米粉。

驢拉石磨(網絡圖檔)

現在生産的鍋式駱駝機,以前比這種粗苯還高,用它來帶動磨面的機(網圖)

以前靠驢拉人推,然後村裡有鍋駱駝機,村裡人很少不能。四五米高的龐然大物,頂到屋頂,從房間的地闆倒入玉米,通過坡道自動将機器提升到另一個房間,開始研磨,然後反複搖晃篩子,最後從面粉和麸皮的另一端出來。當我小時候回到家時,我經常去這個地方,想看看發生了什麼。現在想想看,那個家夥應該是産生蒸汽的鍋爐,用一套研磨篩為它提供動力。然後有電進行電磨。

邵家莊有許多寺廟,現存的有壽三宮、翠雲閣(村民稱三公閣)、關公廟、武隆寺、龍王廟、河寺等。

市溝的三眼池和五龍寺

燕家莊地處山區,長期幹旱少雨,取水是靠水窖收集雨水的,隻有村西北有三眼的池子,長期水不幹,山泉水從山腰到池邊。傳說,在古代,一個女孩誤以為一顆寶石懷孕了,并在溝渠的洞穴中生下了一條紅、黃、藍、白、藍五龍。後來,當小龍升天去感受肥沃時,在地上畫了3個圓圈,點進了三個池子裡。後世感謝會澤的恩典,在這座建築中建造了聖母廟和武隆寺,這條溝也被稱為池溝。也有人說,村裡有一個河南女人,叫一個陌生女人,專程去三都村璧武,赢回農曆6月13日廟會名氣大名。

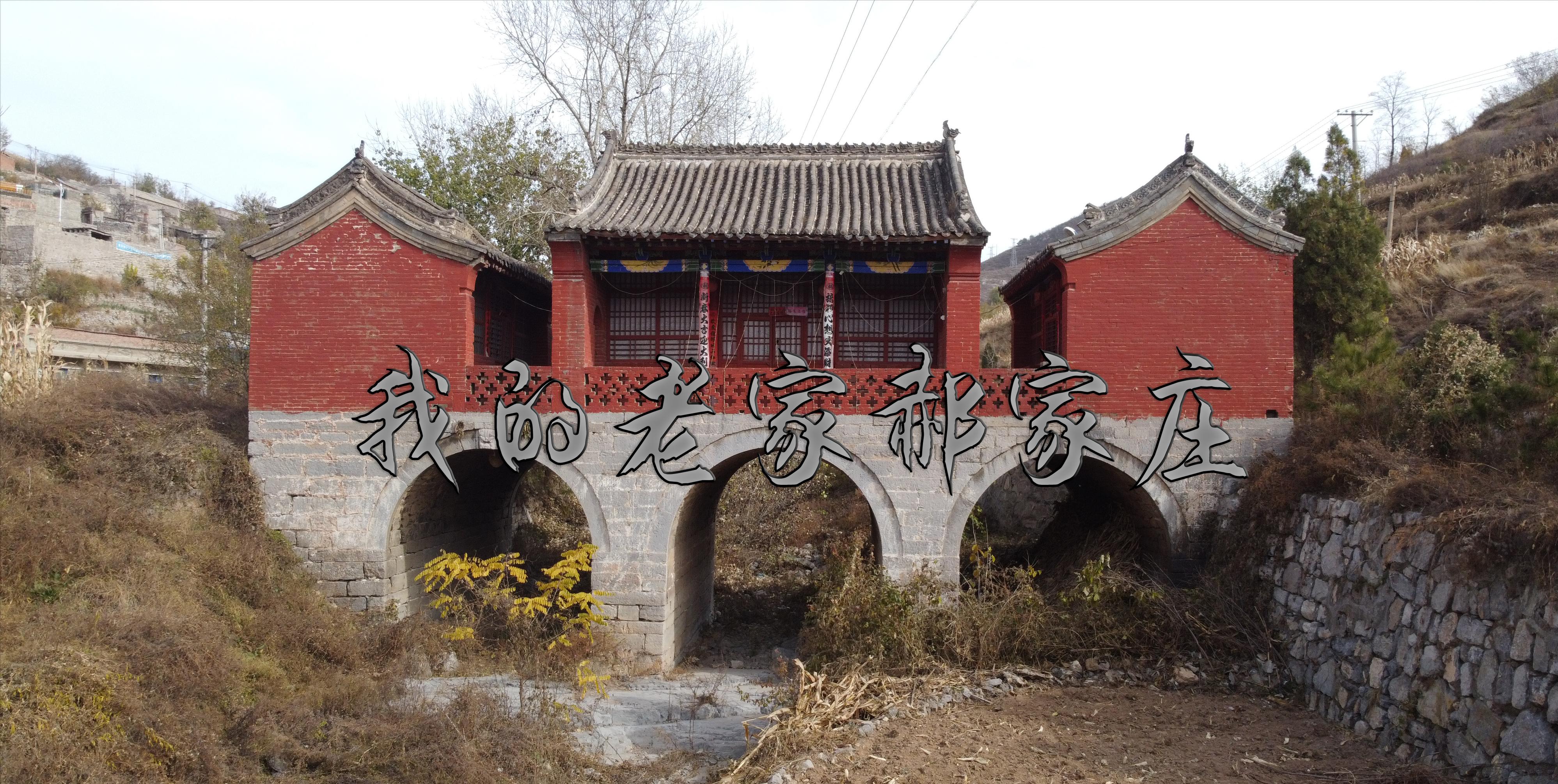

崔雲閣(三公歌)

翠雲閣,金武帝主,位于南津村,是玉家莊村的标志性建築。底座是青石拱形涵洞中的三洞,東西橫跨大道河,因為下面建了三座石券門,村民們叫它三洞,大多數時候叫亭子。亭子的前後都鑲嵌着石額,"翠雲亭"兩側鑲嵌着石頭。底座平台建閣樓,前後有一條走廊,中立兩根明柱,柱頂屋檐、屋檐散落,山頂堅硬,中脊、東西山脊飾品,四角有野獸。小時候玩的時候,主亭的正面和背面都沒有牆,透明明亮,隐約可見的壁畫。後來村裡重視,進行了修複,是平定縣不可動産文物。

翠雲閣後面是老人廟,是供奉關公的廟宇。

河神廟

河神廟對面的古劇院

農村地區一般以舞台為政治文化中心。位于大道河與東嶼村的交彙處,出江有一座廟宇,叫河寺,它對面有一個舞台,這是我知道最早的階段,也應該是石家莊最古老的階段,遵循舊規矩,登上寺廟,追上寺廟唱歌大戲。今天,寺廟已經恢複,但舞台完全不死。

2011年底的舊舞台現在已經在頂端坍塌了

在20世紀60年代中後期,在村委會所在的梨園北側建造了第二階段,比舊階段大得多,比舊階段更避風。村裡本身就有一套劇組,都是自願組合,每年元旦開鑼鑼,吸引着村子周圍很多村民。每次唱歌,每個家庭都早早地準備了飯菜,孩子們迫不及待地一而再跑到舞台上去看課。家庭紛紛派人占領舞台下方的田野,磚石砌成高的矮凳(現代人稱小長凳)填滿了田地。

擊中拳頭

過去,唱歌,沒有條件通知開場時間,約定變粗俗,在戲之前,分成三段各打琴。演奏是打擊樂器的開場音樂,如鼓,囊腫,囊腫和鑼等,以固定的音調。村民們聽着毆打的聲音,為戲劇做準備。播放三次,遊戲開始。

LaXie Film (Western Mirror) (Net)

當時,廟會通常是下午和晚上的兩場戲。白天,田野周圍有攤位,印象深刻的是西方電影的數量,不斷變化的場景,動人的故事吸引了很多人。

空氣燈(網絡地圖)

當時村子裡沒有電,舞台上的夜場挂着兩盞瓦斯燈,是一種油氣燈,就是把油裝進瓦斯燈油箱裡,然後用燈照在瓦斯瓶上,油氣重新點燃,很亮,但中途就停止了播放, 放下燈以加油。即便如此,村民們還是盡可能地陶醉了。小時候看戲的時候,不僅看不懂戲,也看不懂臉書,就是看紅熱鬧。困得太多而無法回家,一個是一家人都來看戲,二是等戲完,幫老人搬凳子。

新階段将于4月28日趕上寺廟

随着村裡政治文化中心的變化,該村在20世紀80年代初在村裡北端的河道交通幹道交叉口叫mah-dip地方建成了一個新的舞台,規模比梨園大,功能配置也先進得多。舞台上的裝置也是現在和過去,各種電音、燈光、背景五顔六色。可以看到戲,但沒有過去的激情,人們逐年少了。

如今,古壇已經完全消失逞,隻有屋頂的雜草繼續着它的生命;時光荏苒,燕家莊村的三個階段依然站在各自的坐标上,見證着這個古老村落的變化。

景坤高速石家莊收費站

随着國家經濟輻射的快速發展和國家新農村建設政策的實施,燕家莊村的政治文化中心逐漸向内移動和發展,這個古老的中心村發揮了新的作用。景坤高速公路沿村而過,省道貫穿村,為石家莊設定了更高的舞台,古村充滿無限的未來。

(除了訓示網絡地圖外,圖檔由作者本人拍攝)