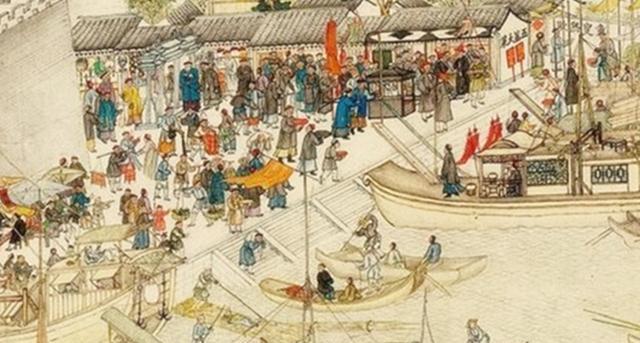

明清時期,由于統治者調整了生産關系,社會經濟得到了進一步的發展。直到鴉片戰争前夕,清朝的國民生產毛額與英國更是不相上下。

在乾隆五十年的時候,清朝的國民生產毛額占到了全世界的32%,而此時的歐洲僅占22%,一個中國的國民生產毛額,就比歐洲十一個主要國家還高出10%。這一年是1785年,雖然,美國已經誕生,但是,清朝仍然處于絕對的霸主地位。

當時,世界上隻有十個人口大于五十萬的城市,而亞洲就有八個這樣的城市,除了日本的江戶、印度的馬德拉斯之外,剩下的都在中國,它們分别是:南京、北京、蘇州、揚州、廣州、杭州以及南京。由此可見,當時中國的經濟發展水準,是位于世界前列的。

一國的經濟水準位于世界前列,當然,農民的富裕程度也是全球最高的。而這一切的富裕和繁榮,幾乎都要歸功于生産關系的調整。

首先,明代出台了“一條鞭法”,這一舉措最初是由内閣首輔張居正推行的。穆宗皇帝朱載坖駕崩的時候,萬曆皇帝還很年幼,張居正作為太子太師,肩負起了先皇臨終托孤的遺命。當時,他主張在全國施行一條鞭法,即:将從前的徭役、田賦及雜稅合并在一起,折成銀兩,将之前每戶人口征收的役銀分攤在田畝上,按田畝和人丁的多少來分擔。

根據人丁征稅的兩稅法,征收的是個人所得稅,即:農戶個人的财産。而一條鞭法征收的則是役銀,即:農戶本來需要服徭役,但是,也可以通過繳納銀來代替服役。之前,服徭役本來是按照人丁服,但是,一條鞭法将繳納的役銀分攤在了田畝上,在一定程度上則表明:人丁在稅收中的作用逐漸下降,農戶資産發揮的作用正在提升。

簡而言之,一條鞭法是按照田畝和人丁來征收役銀的,它的主要功能是“賦役征銀”。這種方法不僅有助于商品經濟的發展,還促進了農産品商品化與資本主義的萌芽。

其次,就是“納銀代役”,這與上文講到的兩稅法有着一樣的功能,更是緩解了農戶與國家之間的人身依附關系。這一舉措不僅可以減少農戶服役的負擔,還可以保證農業生産,可謂是一舉兩得的舉措。但是,從另一方面來說,繳納銀兩會使農戶負擔加重。如果,農戶的糧食豐收了,糧價就會下跌,此時,若将糧食變賣為銀兩上交,農戶顯然會吃虧的。

到了康熙皇帝統治時期,清朝開始調整生産關系的第二步:

将明朝規定的藩王土地,重新配置設定給農戶耕種,并稱其為“更名田”。出台這一舉措的主要原因是:明朝的藩王土地兼并頻繁,使得許多農民都失去了耕種的土地。

譬如朱元璋,他一生共有二十五位皇子,而這二十五位皇子,每人又生了七八個兒子,以此類推,到了明朝末年,便出現了數不盡的朱氏子孫,僅朱元璋一脈就繁衍出了幾十萬人。若是按照明朝的制度,會有數不盡的皇子被封王。

如此以來,遍地都是藩王的封地,農民自然無地可種。

根據明朝藩王封地過多的前車之鑒,清朝除了建國以來,受封的八家鐵帽子王之外,隻有雍正帝封的怡親王,以及清末的恭王、慶王、醇王是鐵帽王。這也從側面說明,清朝隻有十二家王爺是時代襲爵的,其他的王爺則是逐代降級。

舉例來說,如果你是親王,你兒子就是郡王,你的孫子則是貝勒,曾孫子就是貝子。親王最後會降到鎮國公,而郡王則最終降為輔國公。雖然,會一級一級的向下降,但是,到了輔國公就不會再降了。輔國公雖然是世襲制,但是,他們與王爺的待遇可就差了很多。

因為,王爺可以居住在王府,而王爺的後代在降級之後,就需要搬出王府自行尋找住處。是以,在清朝總是一朝皇帝一朝王爺,最多也就十幾個。

在明朝,受封的王爺可以在外地分封土地,這一點與清朝不太一樣。清朝是将所有的王爺都集中圈封在京城,是以,大清的王府幾乎都在北京,譬如:豫王府、鄭王府。而明朝的王府,不僅設定在外地,還允許朱氏子孫在外地添置家産,兼并農戶的耕地。

就萬曆皇帝來說,他本人特别貪财,沒事的時候,就愛在皇宮裡挖坑埋銀子。他最疼愛的福王朱常洵,在封地洛陽之後,萬曆皇帝就賜給他四百多萬畝的土地。史料記載,朱常洵與他父親一樣“貪吃”,光是體重就超過了三百斤。

當初,李闖王在攻打洛陽的時候,當地一名守将就跟朱常洵說:“如今洛陽被圍攻,隻有重賞才會出現勇夫。你家财萬貫,何不拿出一些錢來犒賞士兵呢?這樣,将士們才會跟李闖王拼命。”但是,朱常洵卻稱自己沒錢,最後隻賣了一些舊家具,犒賞了士兵。

那個詢問的守将最後氣得要命,直接開門投降了。

李闖王早就知道福王貪财,是以,他在入城之後,就用金子燙死了朱常洵。

具體來說,就是将熔化的金子灌進嘴裡,将朱常洵燙死之後還不解恨,李闖王又将其三百多斤的屍身剁碎,與鹿肉攪合在一起煮熟了分給了下人吃,稱其為“福祿宴”。因為,被逼的無地可種,這些老百姓都恨透了這些受封的朱氏子孫,這也是明朝王爺被殺盡的真實原因。

清朝雖然在表面上優待明朝皇族,但是,背地裡卻是毫不留情,是以,朱氏一族的子孫都被殺光了。曾經藩王的土地,也被康熙帝改為了農戶耕種的更名田,就是誰種給誰,這樣就解決了農民無地可種的難題,推行此舉的康熙帝,自然是得到了農民階級的擁戴。

再個,就是人丁永不加征人頭稅。康熙皇帝下令:從康熙五十年開始固定人頭稅。

例如,農戶家中有十口人,那麼,從康熙五十一年開始,就要交十個人的人丁稅。但是,這種固定的人頭稅,也有一些弊端,如果農戶家中親人病故,剩下七口人,他還需要按時繳納十個人的人丁稅,是以,這樣的規定也是不合理的。

最後,将丁稅攤入田畝。雍正皇帝在位時期,曾宣布攤丁入畝,廢掉了從前的人頭稅。當時,人頭稅一年可以征收三百三十五萬兩,對朝廷來說是杯水車薪,就算廢掉也不會對國家财政造成沖擊。不再征收地丁銀,國家對百姓的控制也得到了緩解,隐蔽人口數量也得到了減少。

因為,從前的人頭稅,百姓為了少交錢,就會虛報家中的人口。在免除人丁稅之後,清朝的隐蔽人口一下子就暴露了。據統計,在康熙時期,清朝全國的人口為兩千一百萬,等到康熙駕崩的時候,全國人口已經破億了。

乾隆二十年,全國人口為兩億,等到乾隆駕崩,人口總數已經到了三億。道光帝時期更加明顯,清朝人口漲到了四點一億,約為世界人口的百分之四十。

是以,在清朝,中國就承受着巨大的人口壓力。

參考資料:

【《明史》、《中國财政簡史》、《濟甯直隸州志》】