西安事變和平解決後,張學良跟着蔣介石一起去了南京。

臨行前,張學良也知道自己此行兇多吉少,東北軍很可能會群龍無首,于是就叫來于學忠将軍,将東北軍都托付給了他。

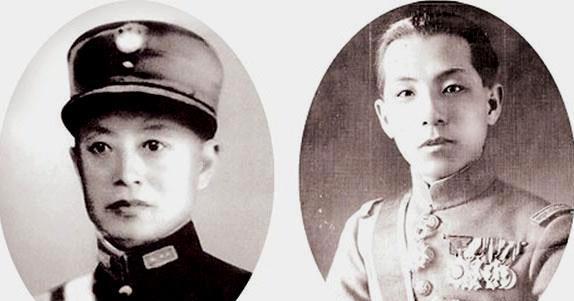

這位于學忠将軍是誰呢?為什麼能得到張學良的如此信任和器重?

于學忠1890年出生于山東蓬萊一個軍人家庭,長大後加入了吳佩孚的部隊,屢立戰功。後來,吳佩孚在北伐戰争中落敗,就把于學忠推薦給了張作霖。

張作霖也久聞他的大名,說:“我知道你對吳子玉(指吳佩孚)的忠義,希望你能像對吳子玉那樣對待我,就很好了。”

張作霖把于學忠安排在張學良的部隊中,很快就得到了張學良的欣賞,成為張學良的重要心腹愛将。

1933年,張學良被迫下野,出國考察,将整編後的東北軍都交給了于學忠。這不僅僅是信任,更多的是一種雪恥的希冀,而于學忠,也沒有辜負張學良的重托。

有一次,日軍公然開着坦克在河北省政府門前閱兵,大家都敢怒不敢言。于學忠當時正擔任河北省主席,立刻派十幾個士兵,身上綁滿了炸藥,躺在日軍坦克的前面。日軍指揮官見狀,隻好又回去了。

随後,于學忠還專門召開記者招待會,公開宣稱:

“如果日軍不停止挑釁及陰謀刺殺等一切險惡行動,即向日租界開炮!”

1935年6月,何應欽與梅津美治郎簽訂了《何梅協定》,日本人專門提出,要罷免于學忠的河北省主席一職,讓他離開河北。對這樣無理的要求,何應欽這個軟骨頭居然答應了,把于學忠氣得咬碎鋼牙!

後來,蔣介石為了不得罪日本人,又把于學忠的部隊調去了西安,妄圖讓他們跟紅軍作戰。當然,于學忠不會聽他的,反而因為于學忠率領部隊去了西安,給張學良發動西安事變創造了有利的條件,蔣介石可謂是搬起石頭砸了自己的腳。

西安事變發生後,于學忠對釋放蔣介石持反對意見,尤其是反對張學良親自送蔣介石回南京。結果不出于學忠所料,一到南京,張學良就被蔣介石軟禁了。

七七事變爆發後,于學忠的第51軍被調到山東高密、濰縣一帶布防,牽制日軍,可惜由于韓複榘臨陣脫逃,于學忠所部孤立無援,後來在李宗仁的協調下,才撤退到安徽砀山一帶。

在台兒莊戰役期間,于學忠所部奉命在淮河北岸長達100公裡的防線上布防,阻擊日寇支援。日軍雖攻勢猛烈,但于學忠所部始終堅守陣地,頂住了日軍的輪番進攻,為台兒莊戰役取得最後的勝利,立下了大功!

戰後,于學忠和他的51軍名聲大噪,當時的媒體稱他為“偉大的将軍”,主席的著作《論持久戰》中,也将其指揮的淮河阻擊戰寫入了其中。

于學忠在擔任魯蘇遊擊戰區總司令期間,他所指揮的51軍和57軍,經常與我黨上司的八路軍、新四軍合作抗戰,成為我黨的朋友。

八路軍進入山東地區後,招緻山東省主席沈鴻烈的不滿,企圖将八路軍逐出山東,但是,于學忠持反對意見,他認為,八路軍的加入對目前的抗戰局勢大有幫助。沈鴻烈向蔣介石告了一狀,誣陷于學忠與八路軍勾結,蔣介石早就想除掉于學忠,就借着這個借口,罷免了他的軍權,給了他一個軍事參議院副院長的閑職。

1949年解放前夕,蔣介石想讓他一起走,但于學忠跑到四川農村隐居了起來,以此躲避蔣介石的邀請。

新中國成立後,經總理邀請,于學忠這才重新出山,但也隻擔任一些閑職,比如河北省體育運動委員會主任等職,用他的話說:“我在這裡低調一點,張學良在那邊的日子就會好過一點。”

1964年9月22日,于學忠病逝,享年74歲。