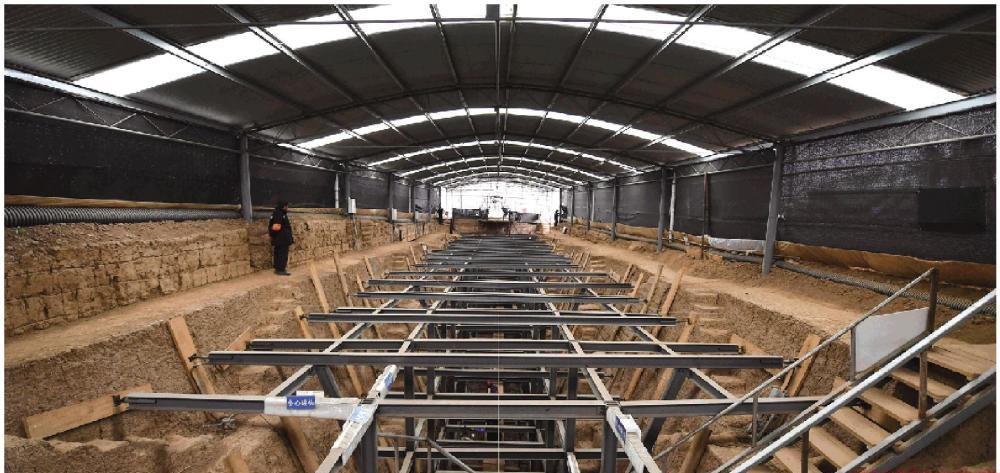

12月16日拍攝的江村大墓外藏坑。

陝西省考古研究院研究員、漢陵考古隊副隊長曹龍接受南都、N視訊記者采訪。

日前,陝西西安江村大墓确認為漢文帝霸陵的消息引發關注,這一結論否定了“鳳凰嘴”為漢文帝霸陵的傳統認識,糾正了流傳近千年的謬誤。原本隐于鄉野的考古發掘現場也成為遊人争相“打卡”的新據點。

近日,陝西省考古研究院研究員、漢陵考古隊副隊長曹龍接受南都、N視訊記者采訪時表示,目前江村大墓外藏坑的發掘工作仍在繼續,未來将在考古資料研究和成果總結的基礎上,完善漢文帝霸陵保護規劃的編制,并推動考古遺址公園的建設,讓公衆有機會共享最新的考古成果。

漢文帝為何選擇在遠離父兄陵寝的白鹿原建造霸陵?江村大墓的考古發掘取得了哪些進展?确認為漢文帝霸陵後,江村大墓後續考古工作将如何開展?對于公衆關心的種種問題,曹龍向南都記者一一作了解答。

“在白鹿原設定陵邑有助扼守交通要道”

南都:漢文帝為何選擇在白鹿原建造霸陵,而不是父親和兄長陵寝所在的鹹陽原?

曹龍:歸納起來有情感、政治、個人喜好等多方面的因素。其中,最重要的是為了妥善安排母親薄太後的陵墓規格。漢文帝的母親薄姬是因兒子繼位為帝而貴為皇太後,但她從未做過皇後。西漢帝陵實行帝後“同茔異穴”,漢高祖和呂後已合葬在長陵,如果薄太後要入葬長陵,隻能以嫔妃身份祔葬,墓葬規制将大大降低,這是漢文帝無法接受的。是以他選擇放棄祖陵區另擇新址,以解決母親的喪葬禮儀問題。

其次,馬永嬴老師(陝西省考古研究院研究員、漢陵考古隊隊長)研究認為,霸陵選址在白鹿原,與當時的政治形勢有關。在此營建陵墓,設定陵邑,可以兼顧扼守交通要道、防禦東方諸侯的政治需要。除此之外,漢文帝個人的情感因素可能也會影響到霸陵的選址。

南都:如何确定江村大墓就是漢文帝霸陵?

曹龍:有四個重要的證據,首先,我們采用考古勘探、地質探測等多種技術手段,多次對相傳為霸陵所在地的“鳳凰嘴”進行了大範圍的細緻探查,沒有發現任何人工開鑿、修建的遺迹,未發現陵墓類遺迹;第二,江村大墓形制為有四條墓道的“亞”字形,其規格及其周邊設施都是帝王級别;第三,在江村大墓、窦皇後陵外圍,我們通過勘探、試掘發現了夯牆遺址,這圈圍牆将江村大墓和窦皇後陵圍合在一起,應為他們二者共用的外陵園,這也符合西漢帝後“同茔異穴”的葬制;最後,我們在對江村大墓外藏坑的發掘過程中,出土了多枚明器官印,表明這些外葬坑象征着不同的官署機構,是皇帝地下統治世界的寫照。

“出土文物已被取至白鹿原考古基地修複保護”

南都:目前江村大墓的考古發掘取得了哪些進展?

曹龍:2017年開始,陝西省考古研究院與西安市文物保護考古研究院聯合組隊,對江村大墓的8座外藏坑進行了考古發掘,已出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件。

目前,江村大墓西南區域2号發掘點的5座外藏坑已完成發掘清理工作并進行了回填。東北區域1号發掘點,有兩座外藏坑已完成發掘及清理,僅剩K15的發掘工作還在繼續。K15為南北向呈長條狀,全長70米,目前靠近墓室的南端已發掘區域長39米、深約8米,已清理出密密麻麻的陶俑,在靠發掘區北端還發現了石磬、鎏金青銅編鐘殘片等樂器類文物,應該是有編磬的随葬。K15北段未發掘區域正在搭建防護棚,之後會繼續發掘。

此外,2017-2018年,為配合基本建設工程,我們對位于江村大墓西北1600米處的一組陶窯遺址進行了發掘;2018-2019年,為配合基本建設,我們還發掘了江村大墓西南約3900米處的23座漢墓,清理出土玉衣片2000多枚,以及伎樂俑、陶編鐘、編磬等珍貴文物200餘件。

根據以上考古調查、勘探、發掘成果來看,江村大墓及其周邊的遺迹,形成了一個較為完整的陵區,與漢高祖長陵、漢景帝陽陵、漢武帝茂陵等西漢帝陵形制要素相近,平面布局相似,整體規模相當,并有顯而易見的發展演變軌迹。

南都:對于已出土的文物,我們如何進行保護?

曹龍:目前,江村大墓8座外藏坑、薄太後南陵3座外藏坑的出土文物都已被提取至白鹿原考古基地進行修複、保護。對于有機質文物,如木制車馬、漆木器等,如果遺迹儲存較好且條件允許,我們會采取切塊打包的方法提取,在修複室對其進行加強、防腐、防黴處理,争取可以讓它們以原本的面目在世人面前亮相;對于陶、鐵、銅等質地文物,主要采取正常手段修複保護。

安保的重點也會是以重新設定

南都:江村大墓确認為霸陵,對接下來的考古工作有什麼影響?

曹龍:其實我們作為考古工作者,對每個工作對象都是尊重、崇敬的,會認真完成每項工作。如今江村大墓被确認為帝陵,它的考古資料彰顯的意義就不一樣了,為西漢帝陵制度形成與發展演變的研究彌補了重要的一環。此外,在否定了“鳳凰嘴”為漢文帝霸陵傳統認識的情況下,也對田野文物安全保護有了明确指向及壓力,安保的重點也會是以重新設定。

南都:江村大墓的110餘座外藏坑已經發掘8座,接下來有何發掘計劃?

曹龍:其實,文物在地下相對來說是一個穩定的環境。對于考古研究機構而言,發掘分為主動性發掘和搶救性發掘。前者是為了解決學術問題,後者則是因自然因素,如山體滑坡、地震等對文物安全帶來威脅,或是人為因素所迫,如基建、盜掘等,必須進行“搶救”。

現在我們發掘的幾座外藏坑,一是因為陵墓區域被盜擾,需要對個别坑進行搶救性發掘,另外就是為确認江村大墓的墓主尋找證據。從學術意義講,通過現階段對外藏坑的發掘,我們已經了解到江村大墓的内涵與意義,下一步的發掘會随着我們對西漢帝陵制度的研究、對江村大墓、窦皇後陵的研究推進,如果遇到疑難的、需要解決的學術問題,我們可能會有針對性地選擇相關區域進行發掘,并不是說發掘得越多越好。

至于帝陵,就更不會發掘了。它畢竟是帝王陵墓,下面埋葬的文物是非常豐富的,受限于目前的文物保護技術,我們的工作将以保護為主。相信後世子孫會有更成熟的技術和更高明的辦法,完成我們現在做不到的事。

考古并不是很多人了解的“挖寶”,其實很多發掘都是被動性質的,目的還是保護。我們的本職工作就是把資料做紮實、做科學、做詳盡。下一步我們能做的,更多的還是要以考古發掘的成果資料為基礎,推動周邊遺址本體保護環境的改善,進一步完善漢文帝霸陵保護規劃的編制。更長遠的,是推動霸陵考古遺址公園的建設,讓公衆有機會共享考古成果。

背景

西漢王朝自高祖劉邦到平帝劉衎,共經曆了十一個皇帝。除文帝和宣帝分别葬于長安城東南的白鹿原和杜東原上外,其他九個皇帝就葬在漢長安城北的鹹陽原上。

為什麼霸陵和杜陵沒有修在鹹陽原上呢?因為文帝力求節儉,是以選擇因山為陵;而宣帝當皇帝之前“周徧三輔”、“尤樂杜、鄠之間,率常在下杜”,他的父母均葬于長安城東南,是以宣帝築陵于杜東原。

出品:南都即時

采寫:南都記者 劉苗 發自陝西西安

圖檔來源:新華社