事實上,的确是李奇微上任後,北韓戰局發生了變化。

如果沃克不死,李奇微不來,麥克阿瑟會一直敗下去,聯合國軍會被趕下海,至少停戰線會被推到三七線?

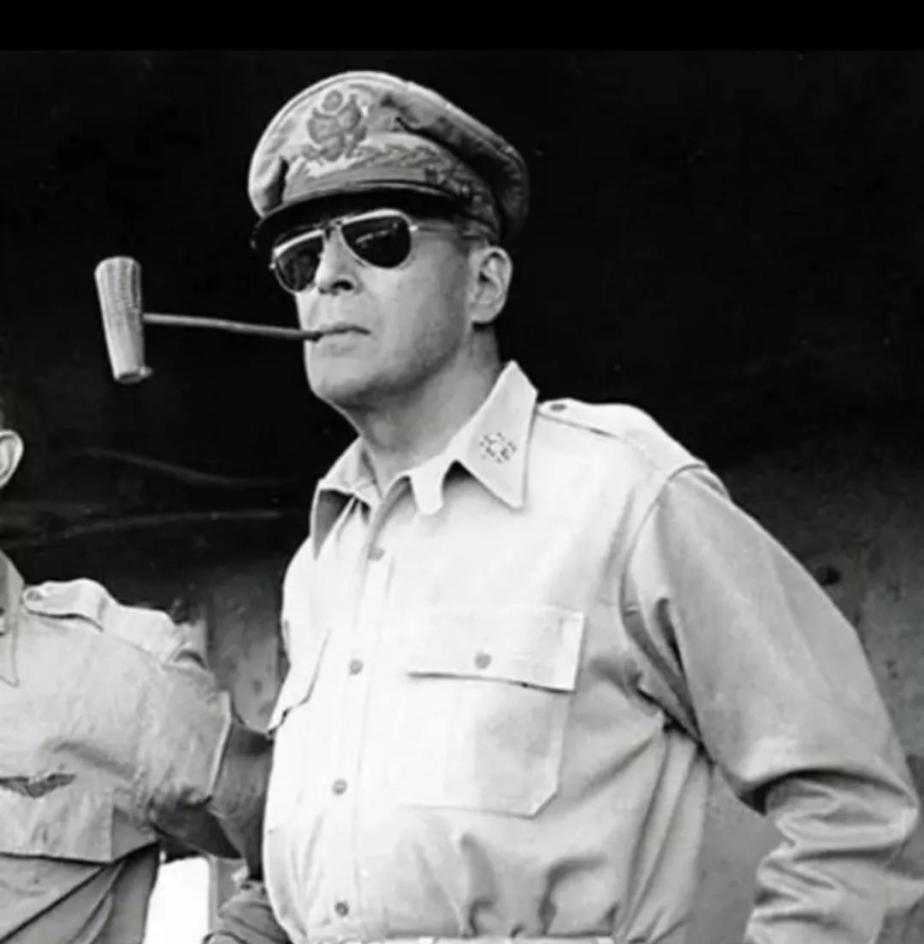

先看看這個将門之子,西點軍校校長麥克阿瑟的打法。

麥克阿瑟

麥克阿瑟參加過兩次世界大戰,可以說是老資格的戰将。但他的主要戰争經驗來源于第一次世界大戰和第二次世界大戰,尤其是第二次世界大戰中打敗了日軍,使他名噪一時。

他最擅長的戰術是“蛙跳戰術”即以空軍作掩護,沿着中軸線向目标外圍作跳躍式進攻。

很顯然,他這樣的戰術是讓出了小路,全部走大路,過度依賴空軍。空軍在平原上可以發揮最大的殺傷力,是以他無往而不勝。

但在北韓多以山地為主,東西窄,南北狹長,不便于部隊縱深防禦。麥克阿瑟的“蛙跳戰術”恐怕是沒有用武之地了,相反這卻是山地戰術的天堂。

而山地戰術,我軍在抗日戰争期間早已運用的爐火純青了。美軍雖有武器優勢,但在山地戰中其威力會大打折扣。如鐵原阻擊戰、上甘嶺戰役,美軍的炮火已經将陣地犁了好多遍,但陣地上仍然有生存的空間。

從戰術而言,在北韓戰場,麥克阿瑟似乎沒有取勝的可能。但是從另一方面而言,志願軍也有軟肋,那就是補給線。麥克阿瑟雖然也很重視打擊志願軍的補給線,但這種空中打擊隻能起到遲滞,弱化志願軍的補給,并不能從根本上切斷供給線。

如果僅僅從這個方面講,麥克阿瑟依然是無法戰勝志願軍的。而實際上補給線雖然是軟肋,但卻不是最大的軟肋,而這個最大的軟肋是被李奇微發現了。

李奇微

那就是每次戰鬥隻能帶一個禮拜的糧彈,過了一個禮拜就會彈盡糧絕,這被李奇微稱為“禮拜攻勢”。李奇微正是基于這一點才發明了磁性戰術,專挑志願軍彈盡糧絕的時候發動突然反擊。

但北韓戰局發生微妙變化時,并非因為李奇微的磁性戰術,而是砥平裡之戰。

橫城大捷後,鄧指發起了砥平裡之戰,從39軍、40軍、42軍抽調8個團兵力,由溫玉成現場指揮,鄧華坐鎮。

而美軍在砥平裡的守軍隻有美2師的第23團,按志願軍的想法,以8比1的優勢,不勝也難。但結果卻出乎意料,志願軍以巨大的傷亡仍沒有拿下小小的砥平裡。

砥平裡失利後,鄧華主動做了檢讨,但奇怪的是關于此次戰鬥失利,彭總沒有讓任何人承擔責任,甚至連句批評也沒有。即便是礙于鄧華是副司令留有面子,但對溫玉成是不是應該批評一下。但彭總卻輕描淡寫的過去了。

但這恰恰是他内心受到了觸動,他隐隐約約感到了一絲不妙,決定回京向毛主席彙報。

很顯然,此次并非完全是指揮員的錯誤。

正如戰鬥李奇微回憶說:“

在這三個星期中,打了許多硬仗,但是,哪一次也不如保爾 佛裡曼上校(現晉升為将軍)打得巧妙、勇敢、頑強。

”

李奇微所說的巧妙,到底巧在哪裡?其實砥平裡隻是一個小山村,周圍隻有幾個小土包,美軍并無險可守。而且因為兵力有限,美軍不得不把陣地壓縮,最後形成一個直徑1.6公裡的環形防禦陣地,借助工事和重武器固守。

而正因為美軍的環形防禦陣地,加上手裡有重武器,這樣就抵抗住了志願軍的四面合圍。這是美軍制勝的關鍵。

至于禮拜攻勢,這次鄧指隻打了一個橫城大捷,用了兩天時間,此時志願軍并非彈盡糧絕之時。這并非理由。

無獨有偶。

在長津湖戰役中,美軍陸戰1師在被宋時輪兵團包圍的情況下,正是靠着環形防禦陣地才躲過一劫。

兵法雲:五則攻之,十則圍之。以優勢兵力圍殲敵軍,是我軍慣用的戰術。

在砥平裡戰鬥後,李奇微每遇到美軍被圍,就通知被圍部隊采取環形防禦陣地,固守待援。

由此可見,環形防禦陣地成為美軍取勝的一個關鍵。

但本質上,并非因為美軍采取了環形防禦陣地,而是環形防禦陣地基礎上,美軍所擁有的強大火力配置和武器裝備。即便是在平原,美軍通過坦克、汽車、重炮圍成環形工事,這等于是一道鋼鐵長城。

在志願軍沒有重武器的情況下要突破陣地很難,美軍可以空投,又不愁沒有子彈。畢竟是血肉之軀,志願軍即使付出巨大的傷亡,也很難。

以此來看,李奇微能取得勝利的根本不是他的磁性戰術,而是美軍強大的武器裝備優勢。

以此來看,即便是李奇微不來,麥克阿瑟一直指揮戰鬥,志願軍也無法将美軍趕下大海。

那停戰線推到三七線有沒有可能,這種難度也很大,這意味着漢城失守,在政治上美國不會答應,很難達成停戰協定。