事实上,的确是李奇微上任后,朝鲜战局发生了变化。

如果沃克不死,李奇微不来,麦克阿瑟会一直败下去,联合国军会被赶下海,至少停战线会被推到三七线?

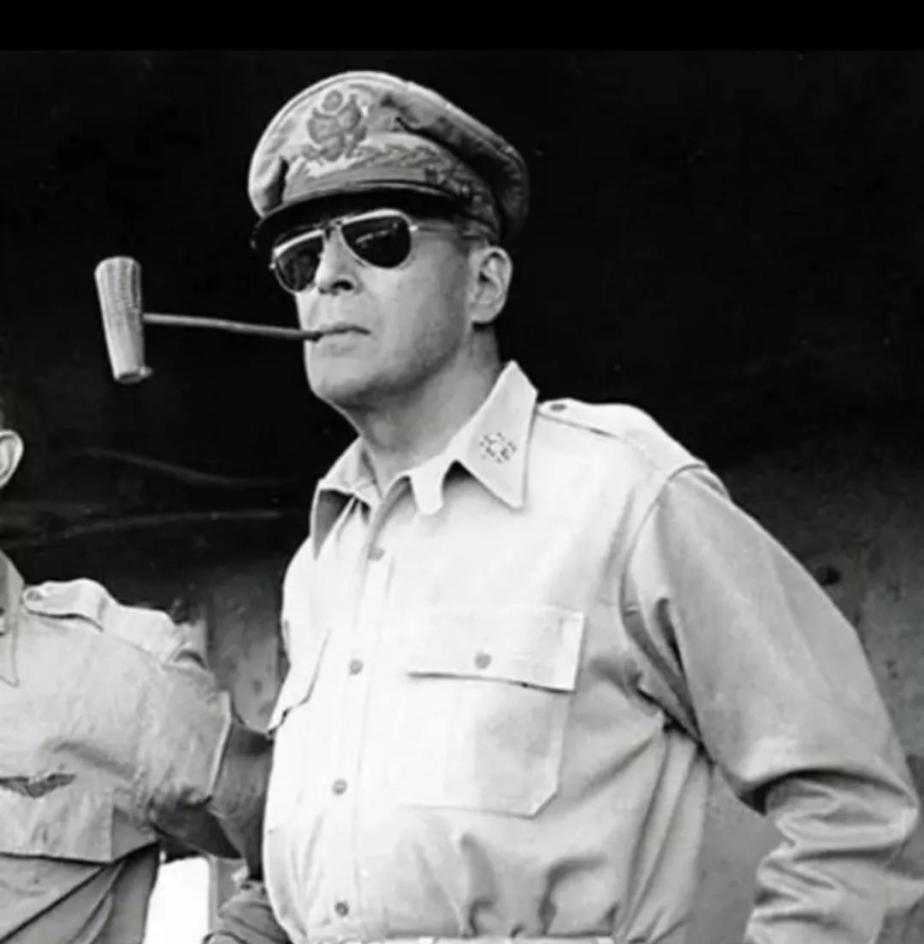

先看看这个将门之子,西点军校校长麦克阿瑟的打法。

麦克阿瑟

麦克阿瑟参加过两次世界大战,可以说是老资格的战将。但他的主要战争经验来源于第一次世界大战和第二次世界大战,尤其是第二次世界大战中打败了日军,使他名噪一时。

他最擅长的战术是“蛙跳战术”即以空军作掩护,沿着中轴线向目标外围作跳跃式进攻。

很显然,他这样的战术是让出了小路,全部走大路,过度依赖空军。空军在平原上可以发挥最大的杀伤力,所以他无往而不胜。

但在朝鲜多以山地为主,东西窄,南北狭长,不便于部队纵深防御。麦克阿瑟的“蛙跳战术”恐怕是没有用武之地了,相反这却是山地战术的天堂。

而山地战术,我军在抗日战争期间早已运用的炉火纯青了。美军虽有武器优势,但在山地战中其威力会大打折扣。如铁原阻击战、上甘岭战役,美军的炮火已经将阵地犁了好多遍,但阵地上仍然有生存的空间。

从战术而言,在朝鲜战场,麦克阿瑟似乎没有取胜的可能。但是从另一方面而言,志愿军也有软肋,那就是补给线。麦克阿瑟虽然也很重视打击志愿军的补给线,但这种空中打击只能起到迟滞,弱化志愿军的补给,并不能从根本上切断供给线。

如果仅仅从这个方面讲,麦克阿瑟依然是无法战胜志愿军的。而实际上补给线虽然是软肋,但却不是最大的软肋,而这个最大的软肋是被李奇微发现了。

李奇微

那就是每次战斗只能带一个礼拜的粮弹,过了一个礼拜就会弹尽粮绝,这被李奇微称为“礼拜攻势”。李奇微正是基于这一点才发明了磁性战术,专挑志愿军弹尽粮绝的时候发动突然反击。

但朝鲜战局发生微妙变化时,并非因为李奇微的磁性战术,而是砥平里之战。

横城大捷后,邓指发起了砥平里之战,从39军、40军、42军抽调8个团兵力,由温玉成现场指挥,邓华坐镇。

而美军在砥平里的守军只有美2师的第23团,按志愿军的想法,以8比1的优势,不胜也难。但结果却出乎意料,志愿军以巨大的伤亡仍没有拿下小小的砥平里。

砥平里失利后,邓华主动做了检讨,但奇怪的是关于此次战斗失利,彭总没有让任何人承担责任,甚至连句批评也没有。即便是碍于邓华是副司令留有面子,但对温玉成是不是应该批评一下。但彭总却轻描淡写的过去了。

但这恰恰是他内心受到了触动,他隐隐约约感到了一丝不妙,决定回京向毛主席汇报。

很显然,此次并非完全是指挥员的错误。

正如战斗李奇微回忆说:“

在这三个星期中,打了许多硬仗,但是,哪一次也不如保尔 佛里曼上校(现晋升为将军)打得巧妙、勇敢、顽强。

”

李奇微所说的巧妙,到底巧在哪里?其实砥平里只是一个小山村,周围只有几个小土包,美军并无险可守。而且因为兵力有限,美军不得不把阵地压缩,最后形成一个直径1.6公里的环形防御阵地,借助工事和重武器固守。

而正因为美军的环形防御阵地,加上手里有重武器,这样就抵抗住了志愿军的四面合围。这是美军制胜的关键。

至于礼拜攻势,这次邓指只打了一个横城大捷,用了两天时间,此时志愿军并非弹尽粮绝之时。这并非理由。

无独有偶。

在长津湖战役中,美军陆战1师在被宋时轮兵团包围的情况下,正是靠着环形防御阵地才躲过一劫。

兵法云:五则攻之,十则围之。以优势兵力围歼敌军,是我军惯用的战术。

在砥平里战斗后,李奇微每遇到美军被围,就通知被围部队采取环形防御阵地,固守待援。

由此可见,环形防御阵地成为美军取胜的一个关键。

但本质上,并非因为美军采取了环形防御阵地,而是环形防御阵地基础上,美军所拥有的强大火力配置和武器装备。即便是在平原,美军通过坦克、汽车、重炮围成环形工事,这等于是一道钢铁长城。

在志愿军没有重武器的情况下要突破阵地很难,美军可以空投,又不愁没有子弹。毕竟是血肉之躯,志愿军即使付出巨大的伤亡,也很难。

以此来看,李奇微能取得胜利的根本不是他的磁性战术,而是美军强大的武器装备优势。

以此来看,即便是李奇微不来,麦克阿瑟一直指挥战斗,志愿军也无法将美军赶下大海。

那停战线推到三七线有没有可能,这种难度也很大,这意味着汉城失守,在政治上美国不会答应,很难达成停战协议。