每天耕耘最有趣、最實用的心理學

人們在社會中進行人際交往的時候,會遇見各種性格的人。有的人性格開朗活潑,有的人性格暴躁,也有的人性格成熟穩重,幾乎沒有什麼情緒波動。

人們認為那些經常發脾氣的人性格有缺陷,那些能夠控制好自己情緒的人才值得我們學習。心理學家指出,其實那些不發脾氣的人才不值得人們去深交。

情緒(emotion)

在心理學上将情緒解釋為人類個體受到外部刺激以後大腦産生的思維變化。我們在日常生活中提到的脾氣如何,就是指的人們的情緒反應在不同場景的展現。

脾氣在人類個體中差異化比較明顯,每個人都可以有獨特的性格特點。一些喜歡發脾氣的人,他們情緒反應比較激烈,神經比較敏感,容易被一點事情激發情緒反應。

可以說他們的思維活動比較情緒化,一旦情緒反應太過激烈就會容易失去理智,自己處于負面情緒中難以控制。這樣的性格不利于自己的身體健康,會給周圍人帶來不适的感覺。

雖然情緒化不利于身體健康,但是并不能将其認定成一種錯誤行為。因為人類都是有感情的,不是一台冰冷的機器。

我們在平時展現出的喜怒哀樂都是情緒波動的表現,人們通過情緒變化可以拉近彼此的距離。

一旦關系親密起來,就會更加熟絡,在交往時也比較自然和随意,在談話中也願意向對方傾吐自己的煩惱和秘密。

為什麼說越是不發脾氣的人,越不能深交?原因有兩點。

隐藏真實想法

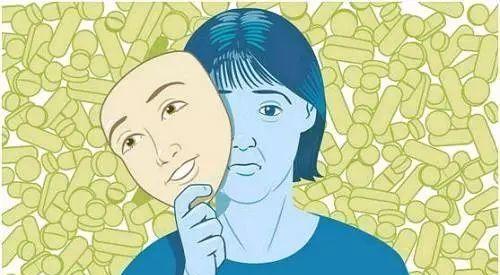

即為人們内心的自我防禦機制,在心理學上也被稱為人格面具(Personality mask)。指的是人們在社會交往中經常僞裝自己内心的想法,隻會對自己親密的人展示内心。

因為人體會為了保護自己,不會暴露自己的缺點和弱點,甚至不會展露自己的情緒,以防受到對方的傷害。

有人将此行為稱為“虛僞”,這也是大多數人在社交中的表現。因為人們都有自己的鮮明的性格特征,但是要想融入到大的群體之中,難免會産生一些沖突或者分歧。

這時就需要自己将内心情緒僞裝起來,表現的能夠被大多數人接受的性格,才能盡快地進入群體。

人格面具的使用也要分情況,如果面對的是自己信賴的親人、朋友,就可以完全敞開自己内心,釋放自己的情緒和情感,不用擔心被傷害。

但是有一種人無論何時都不會展示自己真實的人格,甚至對所有人都帶着人格面具,以此僞裝自己為自己謀取最大的利益。

著名心理學專家埃裡克森曾經做過一次人格調查問卷,他發現有一種人能夠在問卷中呈現出高度的掩飾。

通過研究此類人群,他們都有一個特點,即在任何時候、任何場合之中他們都能保持喜怒不形于色,能夠很好地控制自己的情緒。

甚至面對自己内心厭惡和排斥的人,依舊可以建立良好的交談。

具有這樣性格特點的人,往往具有極高的風險。因為你看不清楚他真正的内心想法,甚至兩個人在交往的時候都不能确定對方的心意,也不能保證彼此友誼的真實性。

在這種人的心理,可能根本不會存在所謂的友誼。如果他與你建立交往,他一定想從你身上獲得某種利益。一旦失去了利用價值,他們就會毫不猶豫地轉身離去。

壓抑的“本我”

國外著名心理學家佛洛伊德提出的本我的概念,指的就是人類内心深處的欲望。通過内心欲望影響着潛意識,做出極端利己主義的行為。

那些從來不會發脾氣的人,他們表面看起來沒有任何情緒的變化,其實他們在内心在拼命壓抑人格中的“本我”。

這樣的人危險之處在于内心不斷擠壓的情緒,一旦内心無法承受就會爆發,帶來危險的後果。就像一些犯罪案件中,一些犯罪分子都是平時的老實人,一旦爆發就會做出瘋狂的舉動,甚至傷害到他人的生命。

他們并不是不發脾氣,而是在一直壓抑本我,知道無法壓抑後的爆發,是正常人無法想象的。

人們需要發洩自己的情緒,不斷地壓抑内心的情緒會讓自己陷于心理亞健康狀态。有時候通過合理的方式将負面情緒發洩出來,更有利于心理健康。

如果你的身邊有這樣的人,平時從來不會發脾氣,甚至沒有見過他情緒波動,那麼應該趕緊遠離他。

因為這樣的人其實最為危險,你不知道他什麼時候突然爆發,有可能對自己造成傷害。

- The End -

作者 | 湯米

編輯 | 不下雨

第一心理主筆團 | 一群喜歡仰望星空的年輕人

參考資料:Vogel, D. L., & Wester, S. R. (2003). To seek help or not to seek help: The risks of self-disclosure. Journal of Counseling Psychology, 50(3), 351.