陳克恕算不算篆刻名家呢?依我看,算!至少他算一位比較出名的業内人士,雖然他不列門派,但他算得上是篆刻名人,因為他還有他的篆刻理論著作《篆刻針度》。

陳克恕(1741-1809),字型行,号目耕、吟香,别署目耕農,妙果山人、十姐妹花齋主人等,浙江海甯人,善篆隸,能治印,工穩典雅,頗負時名,據載,陳氏在世之時,“好事者接踵求刻晶玉銅瓷,粲盈幾案。”著有《篆刻針度》、《篆體經眼》、《印人彙考》、《存幾希齋印存》等。

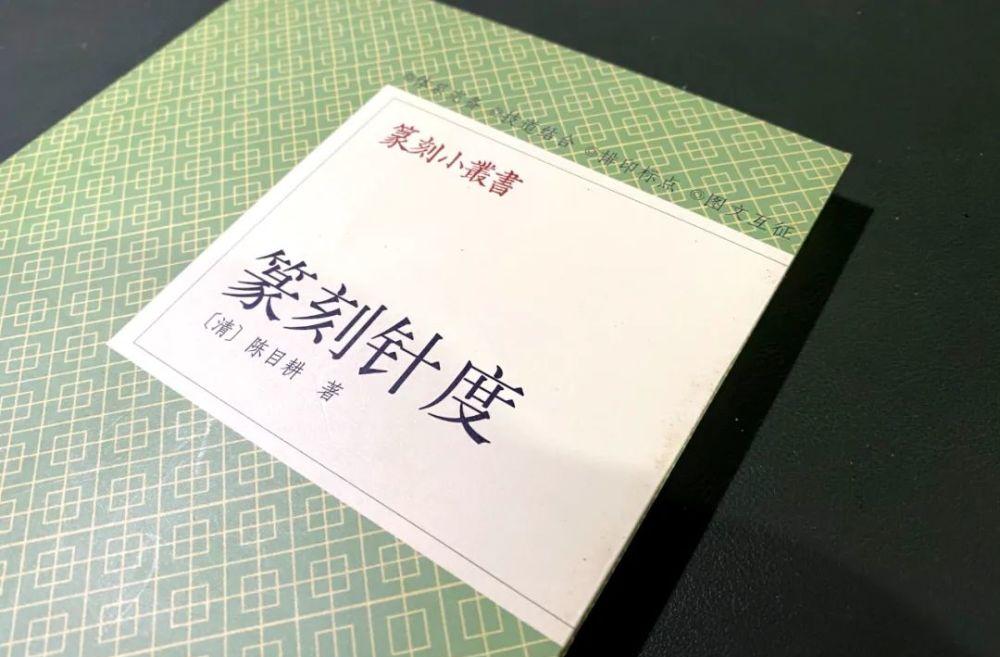

(《篆刻針度》金石花館版書影)

看生卒年份,他生活的年代大約在丁敬之後,黃易之前,與鄧石如、蔣仁算同齡人,他對于篆刻的貢獻主要在于他編寫了一本《篆刻針度》,這本書印行後,被譽為“清代篆刻大全”,影響不小(大概是因為書前有翁方綱、桂馥、查瑩等名人作序加持的作用),并且對于清代篆刻藝術的發展起過很重要的作用,這本書浙江人民美術出版社在2016年又專門出版過一次,目前一版一印的版本網上還能買到,但有個問題,這本書中大部分“印論”部分,是“抄襲”别人的,母本,是明代印學理論家徐上達的《印法參同》。黃惇先生經過考證,直指這是剽竊,大為不齒(具體見《中國印論彙編·前言》)。

(《篆刻針度》浙美版書影)

細審《篆刻針度》,雖然在印論部分大部抄襲《印法參同》,但是在篆刻史部分,以及印石選擇,工具介紹,用印禮儀等部分,還是有他自己的東西的,是以,如果是篆刻的“業内人士”,這本書還算值得關注,至少它算一本“篆刻大全”類的讀物。但是要注意,這本書浙美版所收印例及邊款舉例,還有趙之謙、吳昌碩的作品,這顯然不是陳克恕的手筆,因為他編這本書時,趙之謙、吳昌碩等人尚未出生,這顯然是後續的編者妄加的。

本文重在介紹陳克恕的一方印“我拙何妨”:

(我拙何妨)

這方印印面四字,如果釋作“我何妨拙”也說得通,但鑒于陳氏屬于趙、吾、文、何的信徒,他大概不會把詞語印刻作回文印式,是以,我們認定它的字序應當是“我拙何妨”。

我們還可以确定,這方印是沖刀刻成,除了線條流轉的光滑之外,主要是因為他在《篆刻針度》中對浙派的切刀非議甚劇(“不知刀法,以訛傳訛,習而不察。欲求吻合古人,追蹤秦漢,嗚呼可得!徒作石災,可勝浩歎。”),他自己大概也不會用切刀法刻印吧。

這是一方元朱文印(印面四字全用小篆,邊框粗細與印文等粗或略細,印文接邊),依照篆刻史的發展程序,他所處的時代,元朱文雖不成熟,但是“印從書出”已漸露端倪。

1、線條交接與轉折處的處理。其實,從明代的汪關開始,元朱文印線條交接處“焊點”處理已漸成技法習慣,很多印人在處理朱文印時都這樣處理,陳克恕留下的印作不多,這是有代表性的一方。如圖:

(線條交接與轉折處的處理)

問題在于,這些轉折處加粗的如何控制,比如加粗到何種程度,向哪個方向加粗,在加粗時線條保持怎樣的态勢,其中細節,隻有在書法上有一定的積累,對于篆書線條的态勢、走向有積累的人才知道如何處理。要想把這些細節處理好,加強書法練習,提高自己的書法修養至關重要。

2、文字對邊框的依賴。元朱文最大的特性是它的印面文字是小篆,小篆不同于缪篆,它的線條雖然流美,但是為了保持流美、圓暢的特性,線條就無法垂直與水準,也是以不能保持相應的平衡、穩定,沒有了平衡與穩定,印章的方寸安定性就會喪失,為了求得安定、穩重,元朱文的柔美線條常常需要依托于邊框才能求得平衡、安穩(因為方形印章的邊框天然是水準和垂直的)。如圖:

(接邊的處理)

我們看,凡是全曲線的文字部件,作者全部進行了“接邊”處理,而相對來說,具有水準筆畫的文字部件,作者則擇了讓其獨自求得平衡,比如“何”字的“可”部,“妨”字的“方”部。是以,雖然這方印裡有大量的曲線、弧線,但每個文字都依然站得很穩,印面沒有絲毫“欹側”的感覺。

3、文字的穿插與揖讓。這是元朱文印的基礎原則,即《篆刻針度·章法》部分所說:“一字有一字之章法,全章有全章之章法。”“一字”之内的章法,嚴格來說是“篆法”,但充分說明元朱文印即使是單字,也需要仔細控制。

(文字的穿插與揖讓)

4、全印的“放射性”設計。這方印的視覺中心在印面中心。如何形成的呢,是四個字每一個字都有一根線條引向印面中央,中央是一片空地,視覺效果上似乎是由這片空地向外“放射性”地散出螺旋射線。

(中心向外的“放射性”章法)

說點題外話:欣賞一方篆刻作品,常常每個人有不同的看法,甚至還有人會說,作者在創作這方印時,根本沒有想那麼多!其實,欣賞篆刻作品與文學作品是一樣的道理,我們可以套用文學評論的一句話:“當一個作品被創作出來,它就不再屬于作者,而是屬于讀者了”,篆刻作品一旦呈現在欣賞者面前,它的美與醜就不再屬于作者,而是屬于欣賞者了。是以,面對同樣的篆刻作品,每個人有不同的欣賞結果是很正常的事情。

(【布丁讀印】之90,部分圖檔源自網絡)