陈克恕算不算篆刻名家呢?依我看,算!至少他算一位比较出名的业内人士,虽然他不列门派,但他算得上是篆刻名人,因为他还有他的篆刻理论著作《篆刻针度》。

陈克恕(1741-1809),字体行,号目耕、吟香,别署目耕农,妙果山人、十姐妹花斋主人等,浙江海宁人,善篆隶,能治印,工稳典雅,颇负时名,据载,陈氏在世之时,“好事者接踵求刻晶玉铜瓷,粲盈几案。”著有《篆刻针度》、《篆体经眼》、《印人汇考》、《存几希斋印存》等。

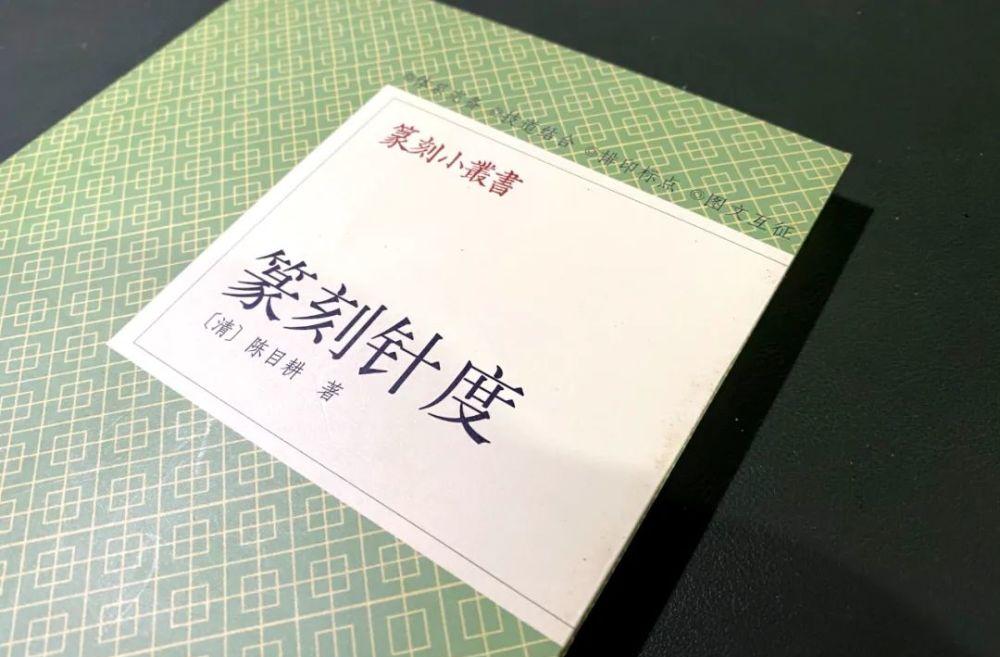

(《篆刻针度》金石花馆版书影)

看生卒年份,他生活的年代大约在丁敬之后,黄易之前,与邓石如、蒋仁算同龄人,他对于篆刻的贡献主要在于他编写了一本《篆刻针度》,这本书印行后,被誉为“清代篆刻大全”,影响不小(大概是因为书前有翁方纲、桂馥、查莹等名人作序加持的作用),并且对于清代篆刻艺术的发展起过很重要的作用,这本书浙江人民美术出版社在2016年又专门出版过一次,目前一版一印的版本网上还能买到,但有个问题,这本书中大部分“印论”部分,是“抄袭”别人的,母本,是明代印学理论家徐上达的《印法参同》。黄惇先生经过考证,直指这是剽窃,大为不齿(具体见《中国印论汇编·前言》)。

(《篆刻针度》浙美版书影)

细审《篆刻针度》,虽然在印论部分大部抄袭《印法参同》,但是在篆刻史部分,以及印石选择,工具介绍,用印礼仪等部分,还是有他自己的东西的,所以,如果是篆刻的“业内人士”,这本书还算值得关注,至少它算一本“篆刻大全”类的读物。但是要注意,这本书浙美版所收印例及边款举例,还有赵之谦、吴昌硕的作品,这显然不是陈克恕的手笔,因为他编这本书时,赵之谦、吴昌硕等人尚未出生,这显然是后续的编者妄加的。

本文重在介绍陈克恕的一方印“我拙何妨”:

(我拙何妨)

这方印印面四字,如果释作“我何妨拙”也说得通,但鉴于陈氏属于赵、吾、文、何的信徒,他大概不会把词语印刻作回文印式,因此,我们认定它的字序应当是“我拙何妨”。

我们还可以确定,这方印是冲刀刻成,除了线条流转的光滑之外,主要是因为他在《篆刻针度》中对浙派的切刀非议甚剧(“不知刀法,以讹传讹,习而不察。欲求吻合古人,追踪秦汉,呜呼可得!徒作石灾,可胜浩叹。”),他自己大概也不会用切刀法刻印吧。

这是一方元朱文印(印面四字全用小篆,边框粗细与印文等粗或略细,印文接边),依照篆刻史的发展进程,他所处的时代,元朱文虽不成熟,但是“印从书出”已渐露端倪。

1、线条交接与转折处的处理。其实,从明代的汪关开始,元朱文印线条交接处“焊点”处理已渐成技法习惯,很多印人在处理朱文印时都这样处理,陈克恕留下的印作不多,这是有代表性的一方。如图:

(线条交接与转折处的处理)

问题在于,这些转折处加粗的如何控制,比如加粗到何种程度,向哪个方向加粗,在加粗时线条保持怎样的态势,其中细节,只有在书法上有一定的积累,对于篆书线条的态势、走向有积累的人才知道如何处理。要想把这些细节处理好,加强书法练习,提高自己的书法修养至关重要。

2、文字对边框的依赖。元朱文最大的特性是它的印面文字是小篆,小篆不同于缪篆,它的线条虽然流美,但是为了保持流美、圆畅的特性,线条就无法垂直与水平,也因此不能保持相应的平衡、稳定,没有了平衡与稳定,印章的方寸安定性就会丧失,为了求得安定、稳重,元朱文的柔美线条常常需要依托于边框才能求得平衡、安稳(因为方形印章的边框天然是水平和垂直的)。如图:

(接边的处理)

我们看,凡是全曲线的文字部件,作者全部进行了“接边”处理,而相对来说,具有水平笔画的文字部件,作者则择了让其独自求得平衡,比如“何”字的“可”部,“妨”字的“方”部。因此,虽然这方印里有大量的曲线、弧线,但每个文字都依然站得很稳,印面没有丝毫“欹侧”的感觉。

3、文字的穿插与揖让。这是元朱文印的基础原则,即《篆刻针度·章法》部分所说:“一字有一字之章法,全章有全章之章法。”“一字”之内的章法,严格来说是“篆法”,但充分说明元朱文印即使是单字,也需要仔细控制。

(文字的穿插与揖让)

4、全印的“放射性”设计。这方印的视觉中心在印面中心。如何形成的呢,是四个字每一个字都有一根线条引向印面中央,中央是一片空地,视觉效果上似乎是由这片空地向外“放射性”地散出螺旋射线。

(中心向外的“放射性”章法)

说点题外话:欣赏一方篆刻作品,常常每个人有不同的看法,甚至还有人会说,作者在创作这方印时,根本没有想那么多!其实,欣赏篆刻作品与文学作品是一样的道理,我们可以套用文学评论的一句话:“当一个作品被创作出来,它就不再属于作者,而是属于读者了”,篆刻作品一旦呈现在欣赏者面前,它的美与丑就不再属于作者,而是属于欣赏者了。所以,面对同样的篆刻作品,每个人有不同的欣赏结果是很正常的事情。

(【布丁读印】之90,部分图片源自网络)