點選:“收錄于話題”分類,查閱全部。

提示:圖文資訊來源于網絡,版權歸原作者所有。圖檔并不确定作品之真僞,不作為投資收藏的依據,僅供大家共同分享學習,如作者認為涉及侵權,請與我們聯系,我們核實後立即删除。

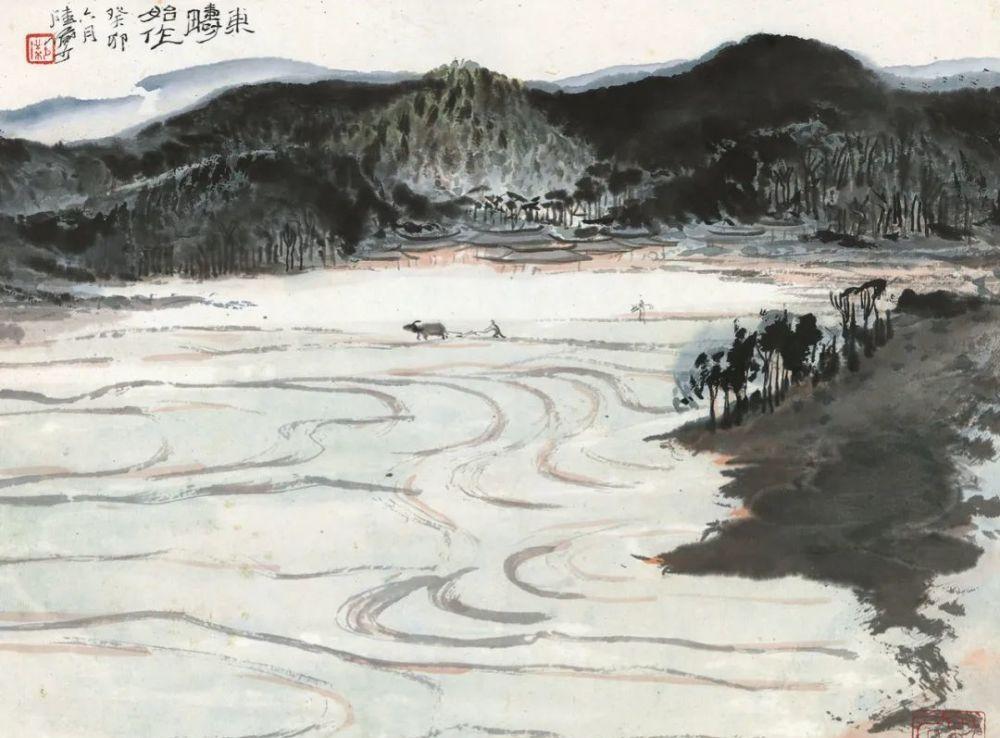

陸俨少是海上畫派的重要代表人物,他的筆墨層次豐富,氣韻生動,線條變化流動,意境卓絕。他曾說:畫雲水,用筆要流暢飛動,和山石在筆墨上形成尖銳的對比,使動者益動,靜者益靜。獨特的雲水法、留白法, 多變的章法取勢, 将詩、書、畫放于并重的地位, 并能很好地将其融合在一起。他在深入師法傳統的基礎上通過大量的寫生與體驗生活, 在自然的觀察學習中敢于創立新法, 給傳統山水畫帶來新的筆墨語言, 但并非拘泥于某一家某一派, 也并沒有傳統文人畫家那種崇南抑北的思想, 繼而确立了其山水畫獨特的藝術面目, 形成了極具個性的“陸家山水”。

他的山水畫的獨特之處在于筆墨形式多樣, 用筆豐富,突出表現在以下三個方面:一是他善于将雲水、江河、湖海的洶湧澎湃、浩渺彌漫之勢描繪得淋漓盡緻,特别是表現雲和水的動感最為精彩,不僅筆墨淋漓頓拙,而且氣韻生動、神采飛動。可以說,陸俨少是自古以來擅畫雲和水的第一高手。二是構圖獨特。衆所周知,一般畫家構圖總是從大到小,陸俨少的構圖恰恰相反,别具一格。三是陸俨少無論大畫還是小畫,依仗着一支筆,點點滴滴、條條塊塊、黑黑白白、幹幹濕濕、濃濃淡淡,創造出獨具風格的“陸氏雲水”。同時他的一支筆畫到底,在畫界堪稱一絕。

他早年的山水注重于點線條理結構,有明潔、空靈、秀逸的韻緻,所作多以細密且較幹的點線交織以表現疏落的秋景,從中可見傳統淺绛法的影子。中年時期陸俨少的山水注重于寫生,汲取造化的渾然之氣和光影感覺。郁茂的叢點表現在其山水畫中起了主導性作用,團塊結構成為畫面的重點,且以虛靈筆墨和留白作為穿插映帶,這使得他的山水畫由早年的結構條理明晰,向着中年的峻厚渾然發展。後來他畫山水着意于筆墨的鋪陳性,注重于連續成片的運筆,這使其運筆速度因而略略加快,筆端很自然地流露出筆姿風情,其中亦略有粗服亂頭的荒率。運筆速度的略略加快,既出于面對寫生的情緒感染,還因為畫中多用濃重郁密的濕墨,而筆頭蘸上飽和的水墨下筆須快,慢則墨水會滲開,不見點畫。當然這由運筆速度略略加快而引發的筆姿風情,是由陸俨少深厚的工寫功底所引發,是一種天機自然流露的潇灑,而絕非草率。由于更為強調大黑大白的陰陽關系,與幹濕濃淡輕重的對比,這使陸俨少的山水畫更見蒼厚靈動,生機勃顯。筆迹鋪陳茂密,筆姿潇灑而靈動,筆墨層層映帶,且又兼有留白之穿插呼應,這些特點,構成了陸俨少中年時期山水畫精品的特有風韻。

從中年時期的創作可見,陸俨少狀物寫象的興趣相當廣泛,不但山水、人物、花鳥皆有涉獵,梯田、公路、水車、汽車、輪船乃至飛機,竟在他的山水畫中都有所表現。陸俨少早年欣賞“士氣作家俱備”的項聖谟,其實他自己的繪畫天性亦是“士氣作家俱備”。陸俨少早期偏于寫意的純粹筆性修練,中年時期則緻力于畫意的豐富拓展,兼顧筆性與墨法的發揮。寫意的士氣,決定一位國畫家精神修練的深度;而畫意的作家氣,則是一位畫家面對形象的敏感反應,這亦是畫家不斷拓展創造力的必要條件。

在創作中,他非常善于借助山、雲、水之間的曲線穿插來突出動勢,将筆下的山脈以斜勢置于畫面中,一座座高山有如在水面上揚帆而行,雲水連接配接成帶狀曲繞山巒間,形成雲随水動,水随雲流的效果,整個畫面如旋如舞,是表現畫面動勢的最佳寫照。對于山、雲、水的造型處理,他偏向于通過筆迹的虛實變化來作近于抽象性的表現,而這種對于筆迹的掌控更利于突出畫面的起伏節奏。他說:“重實處一般用焦墨濃墨,用筆必須堅實沉着,繁重密緻,使得有厚的感覺。”是以他的畫可以說是通過筆與筆之間産生的合力,共同構築畫面的動感。同時他的畫面中墨色多變,其濃淡幹濕的對比既增加了畫面的韻味,又豐富了畫面的層次。在山水畫中以筆墨構成本身的虛實對比來突出畫面主題,他要顯示筆觸本身的形迹,是以,留白幾乎是散步于整個畫面各種筆迹的間隙——因為倘若筆迹的周遭全無留白,筆迹沒有底下的留白來映襯,筆墨本身的形迹也就難以明顯地存在。是以,陸俨少的山水畫,似可說是以白為體,以黑為用。這白指紙,黑指有筆墨處。黑既承載于白之體,而以黑來調動白。如他發現畫面氣太散,就用筆墨來将氣團緊,如發現氣太緊,又用筆墨來疏導之,這就是以黑來調動白。

“自由”及“多變”是以表現技法與表現程式的多樣性、豐富性為基礎的。他山水畫的特點還在于形态體制的多樣性,内容的極度豐富性。他于各種傳統技法兼收并用,無所不擅,不為一派一家所拘,故作起畫來,連貫一氣,馳騁有餘。他是文人畫家,師法董源、巨然、“元四家”及董其昌等。如他畫水就廣泛研習古代畫水方法,加以變通,得以随心所欲地畫出水的千姿百态。他畫樹初從“四王”入手,後學習元人,最後以北宋諸大家為宗。畫山石從董源、巨然、“元四家”及董其昌入手,以披麻皴為主,又喜王蒙細牛毛皴,求筆墨意趣。他不鄙北派山水畫,大膽借用李唐等剛勁利索、大刀闊斧的皴法于畫中。他使用的皴法極多,并能将各家各派技法巧妙結合。他在回歸筆墨根本的同時他又克服了山水畫發展到明清時期積存的諸多弊病, 解決了山巒結構脈絡及空間層次表現等許多問題, 然後再把筆墨内涵的開掘作為重心, 創造出許多全新的表現手法。他的藝術語彙勾、染、皴法, 對于雲水的獨特勾勒表現方法, 對于山石的皴法, 都是自出機杼, 獨成一家, 這樣筆墨就具有紮實的形體依附, 形體又具有生動的筆墨充實, 使山水的形體結實、章法穩健, 卻又無處不飛動, 毫無闆滞之感, 進而脫略了傳統松、散、浮、亂等俗氣, 走出了有筆墨而無形體的水墨遊戲怪圈。所有這些語彙都會聚生成為一種全新的境界, 陸俨少的山水畫的特色首先是對于動态美的表現, 煙雲流動、波瀾壯闊, 無處不無動感, 他筆下的山水形象使人感覺到天地大自然皆在律動之中, 呈現出全新的風格面貌。

陸俨少用筆精湛,但他的用墨同他的用筆交映生輝,毫不顯弱。特别是晚年,用墨愈見新奇大膽,在風格圖式創新及意境開拓上起到了比用筆更大的效應與作用。繼以大墨塊留白隙為雲後,他又以大墨塊施于山石樹木間,使之愈見整體明快,令人耳目一新。因而雲與水交合互動,再與墨塊交錯互融,渾然一氣。他的創作自由達到了無可複加的境地,而其山水畫也随之達到了爐火純青的地步,以獨特嶄新而強烈的表現形式和超越前人的山水畫意境,開創了獨樹一幟的藝術風格。他筆下的雲水變幻無窮、姿态萬千,無論從何種角度審視,都具有極高的審美價值。

陸俨少作品欣賞

隴上黃雲稻熟天 135cm x 66cm 1964年

稻花香裡說豐年 25cm x 23cm 約20世紀60年代

富春新貌圖 69.5cm x 38.5cm 1973年

辛棄疾詞意圖 71.5cm x 45cm 約20世紀70年代

雁蕩泉瀑 71cm x 34cm 約20世紀70年代

辛棄疾詞意圖 76cm x 42cm 1975年

重岩積雪圖 57.5cm x 29.5cm 約20世紀70年代

硃砂沖哨口 140cm x 68.5cm 約20世紀70年代

運木圖 130cm x 68cm 1977年

井岡春色 67cm x 45cm 1978年

滿峽開帆圖 96cm x 58cm 1978年

雁蕩泉瀑 97cm x 60cm 1978年

急流歸棹 137cm x 69cm 1979年

歸雲殘雨圖 87cm x 46cm 1980年

新松直上幹雲霄 180cm x 97cm 1984年

重樓聽瀑圖 96cm x 59cm 1983年

點選:“收錄于話題”下一篇,翻頁閱讀。