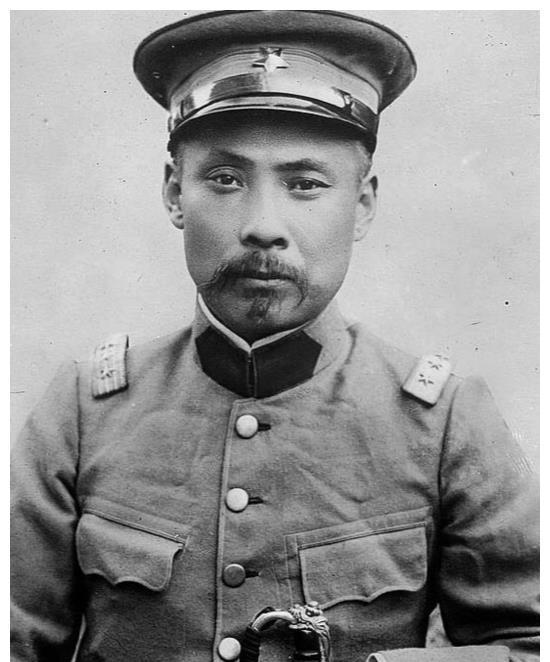

段祺瑞:憑本事借的錢,憑什麼還給你?

1916年,袁世凱一死,段祺瑞成為了北洋軍閥中實力最強的一系,是以他也很快撇開了黎元洪,實際掌控了北京政府。

當時,日本國内也發生了權力的變動,因為袁世凱帝制的破産,以“二十一條”脅迫袁世凱的大隈内閣也随之垮台,寺内正毅繼任總理大臣并組建了新内閣,以寺内正毅為首的内閣抛開了大隈内閣強硬的對華政策,采用了更溫和的手段和政策。

段祺瑞之是以能夠輕松地拿到“西原借款”,也是得益于寺内内閣的上台。

袁世凱活着的時候,日本支援的是袁世凱,如今袁世凱死了,他們自然會重新選擇一個人,顯然,段祺瑞對他們來說,是繼袁世凱之後最适合支援的人選。

對于像段祺瑞這樣的軍閥而言,最好的支援莫過于給錢了,隻是日本人會白白送錢給他嗎?顯然也不會,說白了,他們支援段祺瑞,就是為了通過段祺瑞從中國撈取更多的利益,是以段祺瑞想拿到這筆錢,也必須給日本人“承諾”,或者說擔保。

段祺瑞答應了嗎?答應了,可是能不能拿得到可得看日本人自己的本事了。

段祺瑞從日本人手裡拿了多少錢呢?西原龜三代表寺内内閣前前後後給了段祺瑞八次錢,加起來有1.45億日元:

1917年1月20日,交通銀行借款500萬日元;

1918年9月28日,交通銀行借款2000萬日元;

1918年4月30日,有線電報借款2000萬日元;

1918年6月18日,吉會鐵路籌備借款1000萬日元;

1918年8月2日,吉黑兩省金礦及森林借款3000萬日元;

1918年9月28日,滿蒙四鐵路籌備借款2000萬日元;

1918年9月28日,高徐、濟順鐵路籌備借款2000萬日元;

1918年9月28日,參戰借款2000萬日元。

從中也可以看到,日本人借款的重心一在金融,二在鐵路,三在礦産,看似是在支援段祺瑞政府的經濟建設和基礎設施建設,可實際上卻是在進行經濟侵略。

日本試圖通過給交通銀行借款,插手并控制中國的金融體系,進而控制中國的經濟命脈;鐵路借款則是日本試圖以此控制中國的交通運輸樞紐,如果能夠實作的話,這必然會更利于他們的侵略,畢竟運輸物資和軍隊都少不了鐵路;金礦和森林借款則是日本圖謀中國豐富礦産的陰謀,日本一個蕞爾小國,想要進一步發展哪能少得了礦産資源?

那麼,日本的“西原借款”最後為什麼會打了水漂呢?

日本之是以借錢借得這麼狠,是想着能夠讓段祺瑞盡快控制中國,隻要段控制力中國,日本也能通過這筆巨額借款間接地控制中國,進而進行經濟掠奪,甚至是破壞中國的金融體系,讓中國的經濟崩潰。

段祺瑞之是以同意日本人的條件,則是在空手套白狼,他雖然控制了北京政府,也有心統一中國,可誰能夠保證他一定能夠成功?

是以,日本人借錢給段祺瑞,想要獲得他們想要的好處得建立在段祺瑞能夠成功的基礎之上,一旦段祺瑞失敗,不論是這筆錢,還是日本人所拟的擔保條件都可能會打水漂,日本人難道不清楚這一點嗎?

不,他們當然清楚,但是他們仍然願意冒險,因為高風險的同時也意味着高回報,隻要段祺瑞成功了,那麼這個1.45億日元的冒險便能夠換回數倍乃至數十倍數百倍的回報。

更何況,當時段祺瑞執掌北京政府,成了北洋軍閥的頭頭,他能夠成功的可能性并不小,這才是日本人決定冒險的原因,是以不能說是日本被“騙”,隻能說是“一個願打一個願挨”。

隻不過,日本人沒想到的是段祺瑞竟然輸的這麼快,段祺瑞政權一垮台,日本人的錢自然也就打了水漂了。

段祺瑞輸掉了1920年的直皖戰争,也就失去了北京政府的控制權,落難的段祺瑞拿什麼還錢?

直皖戰争之後,段祺瑞自身難保,隻能靜待時機,看看還有沒有機會再次複出,是以對于“西原借款”,他的态度恐怕也隻有四個字——

沒錢!

不還!

不得不說,欠錢的确實才是大爺!段祺瑞沒錢還,日本能拿他怎麼樣?他們真要出手暗算段祺瑞的話,以段的身份,隻會激起中國人對日本更大的仇視,這會不利于日本對中國的侵略,不符合日本的利益。

是以,日本人隻能對着段祺瑞幹瞪眼,當然他們也希望段有朝一日能夠重新崛起,然後還錢,隻是這種可能性太低了。雖然段祺瑞後來複出了,但也不過是一個沒實權的臨時執政罷了。

段祺瑞垮台之後,輪到直系上台執政,曹锟和吳佩孚會幫段祺瑞還錢嗎?顯然更不會,錢是老段拿的,好處是老段的,曹、吳才不會傻到去幫段祺瑞還錢,他們更不會承認這筆借款的存在。

曹、吳不承認,後來的張作霖就更不會承認了。

是以,“西原借款”也就成了一筆收不回來的爛賬了,隻不過,日本通過“西原借款”也拿到了不少好處,實際上也沒虧多少。