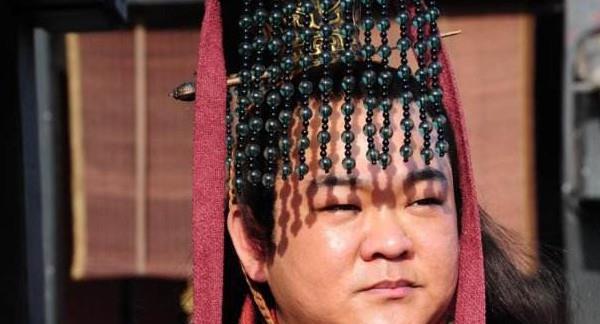

看過《三國演義》的人應該都聽說過一個名字,那就是後主劉禅。作為官二代的繼承者,劉禅在曆史上的名聲實在不怎麼樣,尤其他那句:此間樂,不思蜀,一經出口便成了婦孺皆知的“名句”。隻不過若幹年過去了,再回過頭來看看劉禅當年的舉動,會不會有另外的思考呢?

生于亂世,幼年多動蕩,至稱太子,劉禅一直默默無聞,登基繼大統後,卻因無為躲過戰争,緻使蜀漢天下維穩幾十年

劉禅,皇叔劉備的兒子,又稱阿鬥。據說當年劉禅的母親懷他時,晚上夢到仰頭吞下北鬥星宿。在那個時候,大凡将來稱帝為王的,多會有這種傳奇之說。

不過,當年劉皇叔人生落魄,每天到處奔波,為了塊小地盤,就經常被人追殺。阿鬥當時還小,自然隻能跟着父母過這種颠沛流離的日子。

特别是在小沛逃命時,劉皇叔走的太急,連兒子也顧不上。才幾歲大的劉禅就與自己的父親失散,被一個扶風人收養。直到劉備後來攻下益州,才輾轉又将劉禅找回。

至于有人問:當年劉禅不是被趙雲出生入死救回來的嗎?怎麼又成被人收養的了?這一點其實有文學作品的誇張之處,而劉禅走失,被扶風人收養則可在《魏略》中看到。

當然,我們暫且不管真假,反正劉禅其人幼年生活動蕩是真。直到後來劉備在漢中稱王,14歲的劉禅才被立為了太子。

公元223年,劉備去世,17歲的劉禅在諸葛亮的輔佐之下,登基稱帝。可是,劉禅到底有多少能力還真不太清楚,因為諸葛老頭太操心了,“政事無巨細,鹹決于亮”,也就是說劉禅相當于挂牌董事長。

但相關資料有記,當年劉備為了曆練劉禅,沒少讓他學兵法、韬略,什麼《六韬》、《韓非子》、《管子》等,他的文化課是由諸葛亮一手抓的。不僅如此,還在射山學習國術。可見,劉禅并不是一味吃喝玩樂的主兒。

隻是當上皇帝時年紀還小,再者諸葛亮又太勤勉,導緻他很長一段時間沒事做。至諸葛亮去世,劉禅已經27歲了,這才算真正獨自打理公司事宜。

劉禅雖然在後面的時間裡也曾夷平叛亂,但終究業績平平,沒什麼真正的建樹。好在因為兵事少,蜀中百姓過得相對安穩。這種平靜的生活,一直維持到公元263年。

被拘于魏,人生當歌,政治靈魂被拷問,一句“此間樂,不思蜀”成千古名句

此時的蜀漢,其實朝廷内部已經出現了分歧,宦官黃皓成為弄權之人。面對着即将到來的戰事,姜維一度上疏,卻全被黃皓給推了回去。

也就是這一年夏天,魏主司馬昭的大兵伐蜀。這時蜀漢内部再次展開激烈的對決,有要投降的,就有要對戰的。其中,劉禅的兒子劉谌認為必須要戰,卻奈何劉禅面對魏軍已經沒了信心,立意要降。

為此,劉谌自殺。而劉禅的其他兒子跟着一起投降,其中有早亡者不記。可憐老姜維,還在想着将計就計,可惜計謀被露了出去,身死劍閣。

蜀漢天下就此成消失,魏主司馬昭将劉禅移于洛陽,将其封為安樂縣公。大家都以為劉禅會愁雲渡日,沒想到他卻過得安樂異常。

司馬昭是個多疑的人,就覺得劉禅此舉不正常,是以經常會試探他。有一次,司馬昭特别請劉禅喝酒,然後讓人演奏蜀中樂曲。

當時與劉禅一起投降的蜀漢舊臣們一聽這曲子,那是個個悲從中來。可再看人家劉禅,泰然自若,聽得樂不可吱。

司馬昭便不解了,問他:你難道不想念蜀中嗎?沒想到劉禅連想也沒有想,便直接說:“此間樂,不思蜀也。”這也就是成語“樂不思蜀”之典出了。

為這事,蜀漢舊臣無不歎息。後來郤正告訴劉禅:皇上呀,如果下次魏帝再問你這個問題,你千萬别這樣回答了,你要說‘先人墳墓,遠在蜀地,我沒一天不想念啊’,這樣他肯定很快就把你放回去了。

果然,過了段時間,司馬昭又一次問劉禅想不想家。于是,劉禅就按郤正教的講了。沒想到一下被司馬昭看出問題了,說:不對呀,這不是你的風格,倒像你手下郤正的作風。劉禅一聽馬上大驚:啊,你怎麼知道的?

經此一事,司馬昭再也不懷疑劉禅有反魏之心了,于是劉禅雖為降帝,可至死過得都很安甯。當然,因為他的投降,蜀中百姓也沒怎麼受戰事之苦。

樂不思蜀究竟是懦弱,還是真智慧?劉禅在位四十一年,時間如此之長,說明了什麼嗎?

其實,後人多是因為“此間樂,不思蜀”這句話來評價劉禅的,認為他是真的爛泥扶不上牆,根本就沒有一點稱王的智慧。

可是,劉禅為人真的這麼傻嗎?或者說真的如此懦弱嗎?看看劉禅的相關資料。

首先,劉禅是那個時期稱帝時間最長的一位。他在蜀漢稱帝四十多年,其中有諸葛亮輔佐的十一年,剩下的則多數是他自己打理。這就說明一個問題:如果劉禅真的不學無術,能抗三十年真的不容易。

而打開《三國志》,可以看到諸葛亮對劉禅的評價,劉備在死前将這話寫進了遺诏中:丞相歎卿智量,甚大增修,過于所望,審能如此,吾複何憂?

這就是說,劉備對劉禅是相當滿意的,說丞相說你智量甚大,比想象的要聰明的多,如此我就沒什麼好擔憂的了。

另外,諸葛亮也直接在《與杜微書》中講過劉禅:朝廷年方十八,天資仁敏,愛德下士。這也說明,劉禅不是昏饋之君,且有自己獨到的智慧:愛賢,仁厚,天資不錯。

最後,劉禅治理蜀漢是一直采用諸葛亮的理念的。當初諸葛亮之是以多次出蜀打仗,就是因為知道蜀漢之地難以發展,想要發展必須要走出去。

但事實證明,走出去的路并不好走,不僅需要智慧,更要有能力的人才。諸葛亮雖然說過要維穩蜀漢,但生前耗了太多蜀國内源。至他去世,劉禅毅然決定停戰修養,這其實是很對的政策。因為這段時間蜀漢的發展不但平穩,且國民幸福值頗高。

究其種種,如果劉禅無能,蜀漢可能幾十年内部安定,全民發展嗎?可見,打理一個國家的能力對劉禅根本就不算個難事。

有人不服,說他的樂不思蜀本身就是一句蠢話。沒錯,這話很紮心。但如果反過來想一想呢?司馬昭如果懷疑劉禅有複仇之心,那蜀地天下會是什麼樣?

從仁厚的角度來講,這很符合劉禅的行為:必須要保全蜀漢百姓的話,那他就要裝做極傻極蠢才行。這是犧牲一人形象,而保全蜀國百姓的有效之方。可見,劉禅之樂不思蜀也不全是錯呀。

其實,哪怕是回到劉禅投降這個層面,其實也沒什麼不對。連諸葛亮都對魏兵力無計可施,劉禅是更沒辦法将魏國打敗的。如此與其多年戰事相耗,倒不如不戰而降。這對百姓是一件福利,哪怕是易國,可生活卻并沒什麼大的改變。