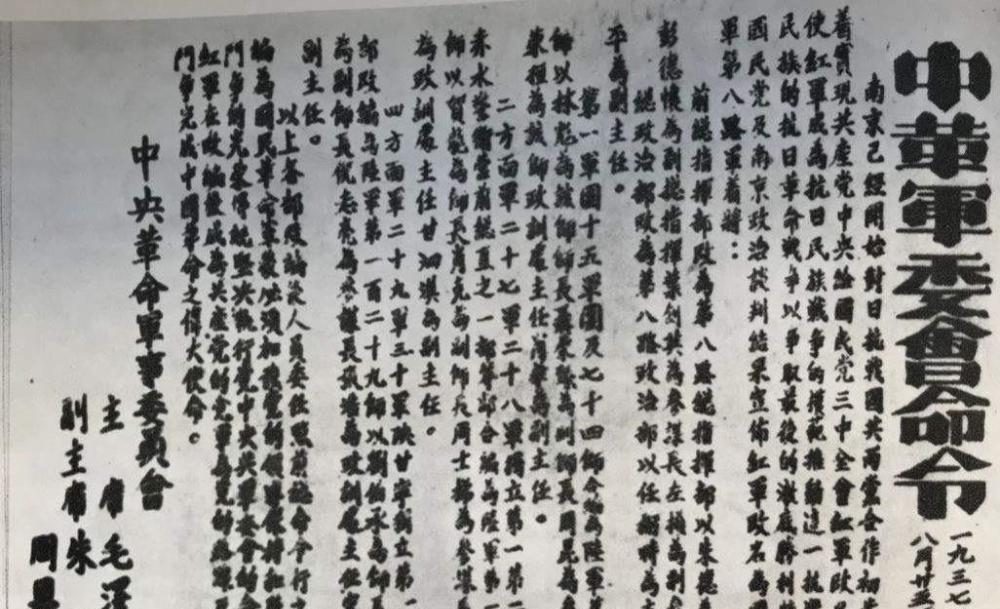

1937年,紅軍主力部隊改編為八路軍,南方八省14個地區的紅軍部隊和遊擊隊改編為新四軍。

就在這個特殊的曆史時期,我軍官兵換上了“國民革命軍”軍服。

改編指令釋出20天之後,八路軍又改番号為國民革命軍第18集團軍。

就這麼短短的20天,八路軍的稱呼卻在我軍指戰員和人民群衆心中駐留了下來,一直到現在,人們還是習慣稱之為八路軍。

紅軍戰士留戀“紅五星”,對“青天白日”徽章有發自内心的抵觸,是以,對于紅軍官兵來說,“換裝”絕對不是一件愉快的事。

另外,此次改編,大部分紅軍将領都被降級使用,有的甚至“官降三級”,官兵們難免會有些情緒。

好在我軍曆來重視政治說服,有極高的宣傳教育水準,是以,這些問題很快就得到了解決。

接下來,按慣例,“國民政府軍委會”開始給八路軍、新四軍進階将領授銜。

朱老總時任第二戰區副司令長官兼第十八集團軍總司令,國民黨授予朱老總的軍銜是中将加上将銜。

中将加上将銜,這是怎麼個意思呢?

說到底,這就是“員額有限”帶來的問題。

國軍對上将名額在數量上有限制,當時,國民革命軍一級上将、二級上将的名額數都已經達到上限。

是以,“中将加上将銜”就是一種過渡,或可了解成“候補上将”,等上将名額空出來了,“候補上将”才有可能正式晉升為上将。

被授予“中将加上将銜”的八路軍進階軍官還有劉伯承與賀龍兩位。

授予他們這個軍銜的理由是:在加入中共武裝之前,劉伯承、賀龍都曾經是國民黨“軍”一級的進階軍官。

劉伯承曾任國民革命軍暫編第十五軍軍長,賀龍曾是國民革命軍暫編第二十軍軍長。

國民黨還給以下10人授予中将軍銜,他們是:

軍委會政治部周副主任,軍委會政治部三廳廳長郭沫若;

八路軍副總司令彭德懷,八路軍參謀長葉劍英,八路軍總參議宣俠父;

八路軍第115師林師長,129師師長劉伯承,120師師長賀龍,120師副師長蕭克。

還有新四軍軍長葉挺。

新四軍副軍長項英和新四軍參謀長張雲逸被授予少将軍銜。

國民政府總共授予21名八路軍和新四軍将領少将軍銜。

其他19位少将是:

八路軍副參謀長左權;

八路軍第115師副師長聶榮臻,參謀長周昆,343旅旅長陳光,343旅副旅長周建屏,344旅旅長徐海東,344旅副旅長黃克誠;

八路軍第120師參謀長周士第,358旅旅長盧冬生,358旅副旅長張宗遜,358旅旅長彭紹輝(後),359旅旅長陳伯鈞,359旅副旅長王震;

八路軍第129師副師長徐向前,參謀長倪志亮,385旅旅長王宏坤,385旅副旅長王維舟,385旅769團團長陳錫聯,386旅旅長陳赓,386旅副旅長陳再道。

在國民政府軍委會授予少将軍銜的這些人中,聶榮臻、徐向前後來成為了中國人民解放軍開國元帥;

徐海東、黃克誠、陳赓成為中國人民解放軍開國大将;

張宗遜、王震、彭紹輝、陳伯鈞、陳再道、周士第、陳錫聯、王宏坤成為中國人民解放軍開國上将。

當時,楊勇、楊得志、宋時輪、賀炳炎被國民政府軍委會授予上校軍銜。

18年後,新中國授予了這四位将軍上将軍銜。

此外,在抗戰初期,為與國民黨政府和軍隊交往或統戰工作需要,還有一些幹部被授予了相應的軍銜。

比如八路軍總部進階參議周素園少将、童陸生少将、張克威少将;

八路軍駐各地辦事處上司也被授予軍銜,他們是:

“太原辦”主任彭雪楓少将、“上海辦”主任李克農少将、“廣州辦”主任張雲逸少将銜、“重慶辦”主任錢之光少将、駐湘通訊處主任王淩波上校銜、駐蘭州辦主任伍修權上校銜等等。

由于新四軍主要由南方八省的紅軍遊擊隊整編改編而成,是以,無法與八路軍相提并論,是以,國民政府軍事委員會僅僅給新四軍幾個主要負責人授銜。

在全民族抵禦外侮的歲月裡,中國共産黨上司下的八路軍、新四軍顧全大局,忍辱負重,為了打擊日本侵略者,做出了最大的努力,功在千秋!