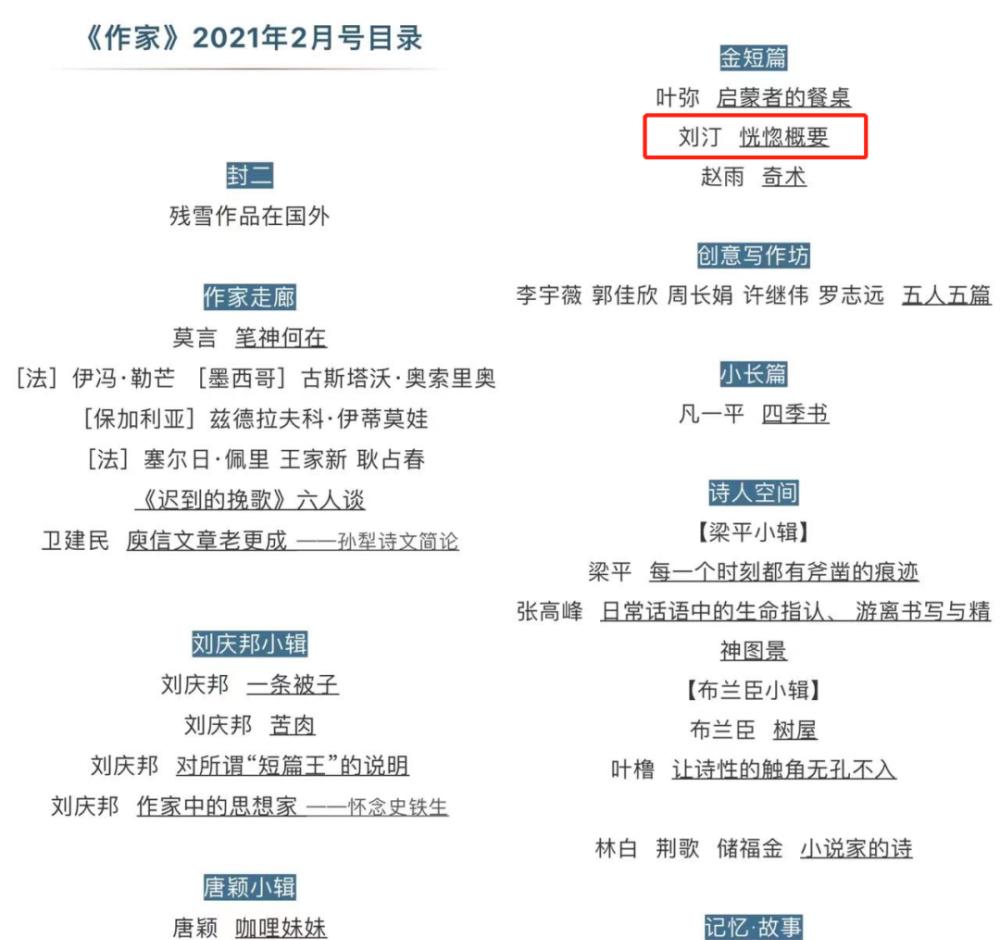

本期作品

《恍惚概要》

劉汀

本期作者

青年作家,著有長篇小說《布克村信劄》,散文集《老家》等。

特邀嘉賓:徐剛

中國社會科學院文學研究所副研究員

回憶與夢,大概是小說永恒的主題。不記得是在什麼場合,汪曾祺汪老曾經說過,“小說就是回憶”。他的作品也在不斷驗證着這一點。但對于多數人來說,有些時候,回憶并不是那麼可靠,它有點像是夢的結構。而關于夢,熟悉弗洛伊德的名篇《創造性作家與白日夢》的讀者,便不難了解這裡所涉及的重要聯系。究竟是真實,還是虛幻?抑或一切都恍恍惚惚,一切都影影綽綽?這是回憶和夢帶給人們的共同疑惑,這也正是閱讀劉汀的小說《恍惚概要》的直接體會。

原本以為,這是一個以夢中套夢的雙層“嵌套”方式建構的類似于“陽羨鵝籠,幻中出幻”的傳奇故事,一切都朦胧而恍惚,令人虛實難辨。沒想到,結局出現了反轉,平行宇宙與蟲洞元素的引入,徒然為小說增添了幾分科幻色彩。但這究竟與科幻無關。小說裡,賀雲的眩暈和恍惚,固然可以歸咎為疫情下長久的蟄居,但更多卻來自搬家所帶來的陌生感。在這陌生的背後,我們得以見證那些錨定的熟悉的消失殆盡,而時間的流逝則讓一切都面目全非。生活就是這樣,熟悉感的消失總會讓人深感不安。那些不願勾起的回憶,那些揮之不去的噩夢,也會在這個時候與你劈面相迎。我們總會一次次地堕入恍惚,與時間洪流裡無數的“我”相遇,既滿懷欣喜又無比恐懼,為那些徒勞的靈魂扼腕喟歎。

張慧

中國人民大學博士

故事設定在疫情剛解封時人們的現實感尚未歸位的恍惚時刻,作家據此情景設計了一個精巧的迷藏遊戲,不同叙事層之間發生的故事互相侵入,又彼此在真實邏輯上互相否定,由于不再有一個堅硬的真實層作為依托,真與假的辨析也就無從下手。小說中不斷出現的“恍惚”,表達了人物在失卻現實定向之後所感到的持續性的眩暈狀态。

小說荒誕風格的背後是一個頗具現實主義風格的“進城”故事與“中年”叙事。外鄉人賀雲通過接受教育跻身安家北京的大軍中,但他所面對的已不再是新時期文學中的進城者們所遭遇的那個城與鄉、傳統與現代激烈交鋒的世界。對“新北京人”賀雲來說,他在北京的生活圈仍然是可以用一輛舊電動車來丈量的城鄉交接地帶。新的“進城”故事與其說是一段接受激烈沖擊與實作自我蛻變的過程,不如說是一種個人生命中曠日持久的體驗,那是常年于輾轉的間隙中栖居,不知會于何處醒來的恍惚,也是逐漸放棄從曾經堅實的經驗中把握現實與真相的無助。而大學同學黃耀的出現則如同一個從遙遠的深處突入庸常生活的蟲洞,他将賀雲的記憶掘開一個缺口,在那些已經被浮塵與枯葉覆寫住的深層,石頭和礦物依然映射出彩色的光芒,不論是在夏日暴雨中與天公叫闆的沖動,還是對“條條道路都是歸路”的信仰,它們共同提醒着那個心靈的道路與星空的地圖可以重合為一的時代。

然而,如果将賀雲關于春天的回憶看成是“夢”與“夢中之夢”,那麼不難發現他的每次“醒”來都源自“現實”中兒子的詢喚,回憶的春天與現實的秋天,青年經驗的照耀與現實的庸碌的對照結構似乎已成為“中年”叙事的固有之義。而小說形式如何在凸顯問題的同時,避免對文本的開放性與生長性造成損傷,也許是所有寫作者需要不斷思考與超越的問題。

高翔

《恍惚概要》是一篇真正的疫情小說。小說的名字讓人想到著名的《解體概要》,相比齊奧朗“解體”留下的虛無碎片,“恍惚”更像是一團令人沉默的霧氣,所有言說都變成了不可能和不可信,它們甚至無法指向虛無本身,于是“恍惚”一詞成為最為精準的描述。劉汀在小說中所指涉的,遠遠高于現實。在兩次遭遇不同的黃耀時,主人公所發現和贖回的并不隻是被遺漏的記憶,還有那些未被選擇,有意被淘汰的部分,換言之,他重新發現的其實是人類記憶的篩選裝置。選擇性記憶,選擇性遺忘,這種人為的“選擇”将一種現實或真實一步步拒之門外。(如果真的存在真實這回事)小說中的“平行世界”作為一種虛妄的解釋,更凸顯了人類情感的脆弱,他們希冀以此確定自身記憶和生存的穩定性,但卻忘了,記憶永遠搖搖欲墜,經不起推敲。“你想想,這些年來你執着去問的東西,都找到答案了?即便找到,那個答案是你想要的嗎?”老年黃耀的提問,将小說帶到了石黑一雄式的記憶之所,那些終身信賴記憶的人,即使得知記憶的虛假,也隻能借此繼續活下去。千百種記憶,千百種真相,千百種人,是以隔離得以形成,我們得以以各自的方式苟活。

靳庭月

首都師範大學碩士

《恍》能憑借講故事的能力迅速獲得讀者的信任。小說從2020年深秋的一個下午向前後輻射,叙事流暢,細節呼應,以現實邏輯勾勒的主人公卻遭遇了不合邏輯的異常……《恍》在絕大部分時候提供了清晰的時間刻度:2020年初春、仲春、夏天、深秋……切近生活的時序使叙述節奏跳躍,也與異常的情節走向共同形成由實入虛、亦真亦幻的效果。

故事的“異常”往往有一個顯露的時刻,在《恍》中就是“他”和中年版黃耀在民居的夜飲閑聊。類似的時刻曾在以往許多小說中降臨,譬如在暫時封閉的陌生空間,搖晃的車廂或甲闆,忽明忽暗的燈燭或爐火,聽故事的人半醉半醒間——“異常”伴随着恍惚降臨了,小說的質地或者說關于“真實”的邏輯,改變了。恍惚時刻以及“分身”式的設定,未必要依靠現代時間坐标,不過久未謀面、依靠電子通訊維系人際交往的情形,自然也适合滋生這樣的故事。而疫情時代似乎也給人增添了恍惚感,因為許多真實感的參照系開始失效。

至于“平行宇宙”的假說,提供了一部分解釋,未能被完全解釋的故事核心,則因為時間坐标的覆寫讓人覺察到都市怪談的輪廓——模糊了“異常”的前因後果又生發于日常生活,是其驚悚感與真實感的來源。這也造就了《恍》的結尾,與其說是真相懸置或空缺的技巧性處理,不如說是基于心理防禦、趨利避害的慣常反應,正像一些都市怪談的語氣:有些事還是不要刨根問底比較好。

易嘉欣

中國人民大學碩士

《恍惚概要》追問着我個人認為幾乎無解的問題:記憶是否真實可靠?人憑借什麼以獲得自證、找尋真我?生活的認知與感覺究竟是如何建構及運作起來的?

誠然,全面封鎖後的間歇性喘息中,延滞的精神未必跟得上肉體的複蘇,“恍惚”或已悄然成為疫情時代裡沿循生活節奏苟活的當代人的精神症候。但不可否認,“恍惚”是無數80、90後的隐性精神常态,疫情以異态介入常态,并推波助瀾。“人其實沒自己想象的那麼戀舊,對過去的記憶總會被新發生的事覆寫甚至替換”,賀雲的恍惚與夢回應了記憶的不可靠,與其說是記憶,不如說是賀雲以想象建構起所謂的“真實”。遁入夢境之前的狀态,恰是恍惚,類似清醒和睡眠之間的入睡期,遊離于回憶和現實之間,驚異于不可解釋的重逢,中年黃耀的離奇闖入和老年黃耀對于“答案”意義的質樸解構讓賀雲在恍惚中終究尋找到某種清醒。答案?不再重要。

記憶往往趨利避害,遺忘不夠美好的過往,在人腦裡進行無意識的精心選編,此後無可避免地斷片、模糊。記憶的自欺欺人揭示着人們恍惚生活中的自我保護機制——以喪失記憶的真實完全為代價,換取失真但平和的庸常生活。但我們是否真的能夠忘卻那些張揚、失誤、滲血、暴雨?《恍惚概要》無疑正在提醒着讀者。

編輯 | 小易

圖檔來源網絡