霸陵,漢文帝劉恒陵寝所在,又叫灞陵。唐朝的長安霸陵,有一座橋叫灞橋,十裡長堤,盡是垂柳。相傳唐朝的長安,人們在灞橋東去的時候,送别之人要折一枝柳,以寄相思惜别之情。

長安,那個繁華的地方,演繹了多少人間美好;霸陵,那個送别的地方,流下了多少行人熱淚。

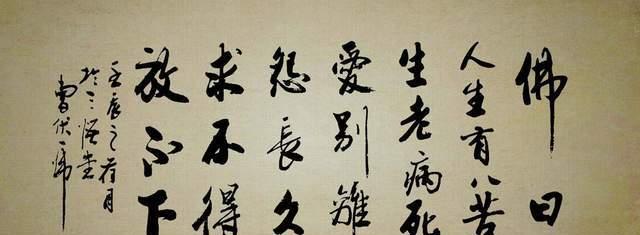

佛說:“人生有八苦,生、老、病、死、求不得、怨憎會、愛别離、五陰盛。”人世間的生離死别,最是讓人痛苦不已。“昔我往矣,楊柳依依。”為了減輕這分别的痛苦,在送别之際,人們期望這柔軟的柳枝,能寄托相思。霸陵,便因為這柔軟的柳枝,站在了送别的C位。

憶秦娥

唐·李白

箫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。秦樓月,年年柳色,灞陵傷别。

樂遊原上清秋節,鹹陽古道音塵絕。音塵絕,西風殘照,漢家陵阙。

較早寫霸陵折柳送别的,便是“詩仙”李白。

李白在其《春夜宴從弟桃花園序》說:“夫天地者,萬物之逆旅也;光陰者,百代之過客也。”人生在世,不過來世間走一遭,走走停停,一輩子也就過去了。可是,人生本已痛苦,為何還要将相親相愛親朋好友分開呢?那霸陵的柳色,折是折不完的;那送别的行人,送是送不完的。柳枝折了,又會長出新的;親朋送了,又有下一個。隻剩下送别的人,留在霸陵,黯然傷神。

“西風殘照,漢家陵阙。”這陵阙,便是漢文帝的陵寝。别說現在,在李白所處的唐朝,也不過是一塊平地。發“文景之治”之端的漢文帝,雖留名千古,死後亦是一抔黃土。這樣看來,普通人之間的那些别離,也就沒有那麼哀傷了。

楊柳枝詞

唐·韓琮

枝鬥纖腰葉鬥眉,春來無處不如絲。

霸陵原上多離别,少有長條拂地垂。

是的,每到春暖花開的季節,霸陵的柳枝,總能煥發新的生趣。隻是,人世間的别離,從來就沒有少過。那一撮接一撮的行人,那一幕連一幕的别離,年複年,日複日地在霸陵上演。隻怕霸陵的柳條,也承載不了如此之多的離别吧。

柳

唐·裴說

高拂危樓低拂塵,灞橋攀折一何頻。

思量卻是無情樹,不解迎人隻送人。

人生總有許多不得已,如果事事圓滿,其實也是遺憾。不圓滿,才是人生的常态。

現代社會,由于通訊、交通的飛速發展,想見一個人,隻要願意,總能輕易見到。可是古代,離别,就是真的山水相隔、音信杳杳。但為什麼現在我們卻少有能寫出這般感情真摯強烈的詩文呢?

從前慢,感情濃;現在快,感情淡。

以前,人們等一封書信,等一次相見,需要無數個漫漫長夜;現在,人們想要相見,電話、視訊、交通,都能輕易實作。但古人沒有因為相隔千裡而感情變淡,現代人也沒有因為種種便利而讓感情更加牢靠。

我想,可能隻是一個字的緣故:熬。

我們熬湯、熬藥,經過漫長時間的煮泡、煎熬,将最濃稠的東西留了下來,那些不重要的都随着水汽蒸發了。古人從别離到相見,也是一個漫長的煎熬過程。一個人熬過了最苦的日子,大抵是對其印象最深刻。

我們現在,已經不需要熬了,一切都那麼快,那麼便捷。沒有煎熬,又怎麼留下最珍貴的東西呢?

霸陵,那個送别的地方,見證過多少生離死别,見證過多少熱淚盈眶,終熬過了歲月的炙烤,完成了曆史的重任,于衛星、飛機的照耀下,安靜地睡去。

我們,是否還需要一個“霸陵”,來“熬”一段感情?