摘要:目前,漢長安城發現的手工業遺存可分制陶(磚瓦建築材料、陶俑)、鑄錢和鑄鐵三大門類,分布于漢長安城内、近郊及上林苑三個區域。磚瓦生産以就近為原則,位于建築附近,建成即平。陶俑生産及鐵器鑄造集中于漢長安城西北部的“手工業園”。鑄錢位于西漢上林苑内,因建章宮的營建而導緻技巧官遷入城内的“手工業園”。都城手工業由不同的職官負責管理,屬于官府手工業性質。其職能主要是為都城建設生産建築材料,為帝王及貴族陵墓生産随葬用品及少量生活用品,為全國鑄造錢币或提供技術支援。各行業普遍使用範模成型,大大提高了生産效率及産品的标準化水準。疊鑄技術廣泛應用于金屬鑄造領域,王莽鑄錢疊鑄技術代表了當時的最高水準。

一、西漢手工業概況

西漢時期,由政府組織生産的官府手工業,按其隸屬關系可分為都城和地方手工業兩部分,其中,都城手工業占有重要地位。西漢政府在都城中設立專門職官,負責都城建設所用磚瓦、貴族服裝的生産,錢币及貴族所用金屬器的鑄造,如少府屬官考工室負責銅器、金銀器及器械的生産,尚方及東園匠負責陵墓喪葬用品的制造,東、西織室負責文繡及郊廟之服的織造,将作少府負責宮室的修建。漢初由少府負責鑄錢,漢武帝元鼎二年置水衡都尉,下設上林三官(锺官、技巧、六廄)負責全國錢币的鑄造。漢長安城作為都城手工業的基地,自20世紀50年代以來,已發現大量的手工業遺存,是研究西漢官府手工業的重要地區。

漢長安城手工業的發現與研究已有六十多年的曆史。1956年,俞偉超先生對漢長安城西北部進行考古調查,先後發現了鑄錢遺址及燒造陶俑的作坊遺址。1957年,陳直先生根據所見實物資料結合文獻記載,論述了漢代手工業的門類及生産情況。20世紀80—90年代,漢長安城西北部發掘了一批陶窯,北宮南側也發掘了一批西漢初期的磚瓦窯,劉慶柱、李毓芳先生據此研究了手工業的分布及漢長安城布局等問題。劉振東、張建鋒對西漢磚瓦制作、類型及分期進行了研究。筆者也曾對兩漢都城手工業進行過粗淺的探讨。21世紀以來,白雲翔先生倡導加強城市手工業考古的研究,并對漢長安城手工業進行全面系統的研究。他在《漢長安城手工業生産遺存的考古學研究》一文中,全面回顧了漢長安城手工業考古發現及研究史,對手工業遺存進行了詳細分類,并對各類遺存的分布、産品、年代及性質等進行了全方位的探讨。筆者拟在前賢研究的基礎上,對漢長安城手工業遺存再做梳理,從已有的認識出發,對以往的研究稍作補充。較之以往的研究,筆者将研究範圍擴大至都城近郊及上林苑中,以便勾勒出比較完整的都城手工業體系。

二、漢長安城手工業遺址的分布與發掘

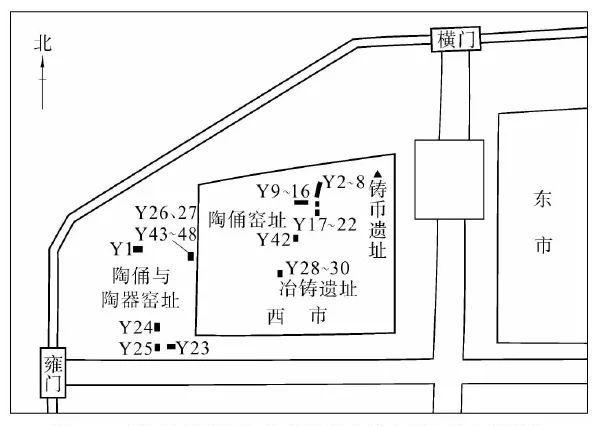

漢長安城已發現的手工業遺存主要有窯址、模範、生産工具及産品等。20世紀80—90年代,在漢長安城内共發掘了50座窯址,其中37座位于漢長安城西北角的“西市”及其附近。根據窯址内的遺存判斷,33座為燒制陶俑的窯(Y1—Y27、Y43—Y48),4座為鑄鐵窯(Y28—Y30、Y42)。另外,在相家巷村附近還發現大量鑄造五铢錢的陶範。從發現的陶俑、鑄鐵及鑄錢遺存判斷,該區域應是官方設立的“手工業園”(圖一)。北宮南牆之外發現了20多座磚瓦窯,發掘了其中的11座(Y31—Y41)。此外在施寨國小發掘了2座磚瓦窯(Y49—Y50)。

除城内發現的窯址外,在近郊也發現了一些手工業作坊遺址。在漢長安城東郊,現郭家村和三九村共發現了3座王莽時期的窯址,主要鑄造大泉五十和小泉直一,同窯中也發現鑄造其他金屬器物的陶範。陝西省考古研究院在宣平門外曾經發掘過數座西漢時期的磚瓦窯,但資料至今未發表。

在西漢上林苑及漢長安城内還發現西漢中期以後的鑄錢遺址4處,其中3處分布于西漢上林苑内,1處位于漢長安城西北部的“西市”内。此外,發現王莽時期的鑄錢遺址3處,2處在上林苑内,1處位于漢長安城東郊。

根據上述發現情況,在漢長安城内、近郊及上林苑内分布有三大手工業門類,分别是制陶業、鑄錢和鑄鐵。從三大手工業門類看,都城手工業有四大職能:一是為都城建設提供磚瓦建築材料;二是為帝王陵墓提供随葬用品;三是金屬鑄造,主要是鐵器鑄造,多為車馬器及部分日用器;四是西漢中期中央控制了鑄币權以後,專設上林三官負責錢币鑄造,供應全國使用。王莽時期為全國鑄錢并提供技術支援。以上是我們根據漢長安城及其周邊考古發現所得出的初步認識。

三、制陶手工業

制陶手工業可分為磚瓦建築材料及陶俑兩大類。磚瓦建築材料包括長條磚、方磚、筒瓦、闆瓦、瓦當、排水管道、井圈等。陶俑的生産主要是為帝王陵墓燒造随葬用品。從帝陵及其陪葬墓發現的資料看,漢長安城的制陶作坊也生産一般陶器,而且數量很大,有的陶器上寫有“東園”字樣,應該出自漢長安城西北部的“手工業園”,但現在還很難将燒制一般陶器的陶窯與燒制磚瓦及陶俑的陶窯區分開,故在此不予詳述。

(一)磚瓦建築材料生産

北宮南牆外11座窯址是宮殿附近燒制磚瓦建築材料的窯址。11座窯址排列有序,布局規整,東西分3排,每排有3—4座,結構基本相同,規模相近,中間一排與東、西排間距分别為18、15米。每排陶窯之間相隔0.8—1.5米。窯址挖建在生土上,上部已經被破壞,僅存底部。從底部看,每座陶窯都由操作間、火門、火膛、窯室和煙道五部分組成,平面大緻呈橢圓形。窯門向東,操作間平面及火門立面均呈長方形,火膛平面為不規則半圓形,窯室平面為橢圓形,窯室高于火膛底部0.7—1.2米,火膛壁以土坯砌成。其中9座窯址為1個煙道,其餘為3個煙道。窯址附近發現大量素面磚、花紋磚、筒瓦、闆瓦、瓦當等,部分闆瓦、筒瓦被燒制變形。闆瓦大多凸面飾粗繩紋,凹面為素面。筒瓦凸面飾細繩紋,凹面為麻點紋或方格紋。有31件磚、闆瓦及筒瓦上有“大匠”戳印。根據陶窯形制、出土磚瓦的紋飾及戳印判斷,這批窯址屬于西漢早期,下限不晚于西漢中期。漢長安城西北部的部分陶窯(Y43—Y48),發掘者認為可能是燒制磚瓦或一般陶器的陶窯。

勘探發現,漢長安城内許多地方還存在一些窯址,尤其是東北部區域分布較為集中。雖然未經發掘,不知其具體時代,但可以肯定有一些是西漢時期的。這些磚瓦窯址應是漢長安城建設過程中臨時建起的,建築完成後立即回填。

陝西省考古研究院曾在宣平門外發掘數座漢代窯址,推測城外東部可能是供應漢長安城建設的重要磚瓦生産基地。文獻記載,漢武帝在杜陵南山下建有數千座大型磚瓦窯,其産品可能通過水運供漢長安城宮殿及上林苑離宮别館建設使用。此外,帝陵及離宮所用磚瓦也是就近生産,如在霸陵附近的江村、春臨村附近,灞河與渭河交彙處的闫家寺及甘泉宮附近均發現西漢時期的磚瓦窯址。

根據磚瓦戳印判斷,這些窯址均由官府管理并組織生産。其中,帶大(大匠)、宮、居(房間)、工等四類戳印的,年代為秦代至西漢早期,磚瓦生産由将作大匠及少府屬官宮司空、房間、工官負責;帶紀年戳印的,年代從元帝至王莽時期,磚瓦生産由宗正所屬的都司空負責,王莽時期改都司空為保城都司空。目前尚未見到武帝至昭、宣時期的磚瓦戳印。

(二)陶俑生産

33座陶俑窯址(Y1-Y27、Y43-Y48)分布于漢長安城西北部的“西市”内外,或集中或分散布局。白雲翔先生将上述窯址分為4區,東區位于“西市”的北部居中一帶,由21座窯組成,形制結構相同,布局有序,出土陶俑及窯具,伴出的瓦當等遺物時代特征明顯,專門燒制裸體陶俑,年代上限不超過漢景帝末年和武帝初年,下限為西漢末年。西區、中區和南區,均在“西市”之外,窯址形制結構相同,與東區大體一緻,發現陶俑以及裝燒陶俑的窯具等。西區和南區發現的陶俑中,既有塑衣式俑,又有裸體俑,還有動物俑,而中區幾乎沒有發現陶俑。此外,西區還發現雲紋瓦當的模具和五铢錢背範,中區發現燒制變形的闆瓦,南區發現裝燒陶俑的窯具、鼓風管殘片等,中區和南區出土有素面半瓦當、當心為網狀紋的雲紋瓦當。根據各區發現的遺物判斷,西區年代在漢武帝及其之前,中區和南區在西漢初期至西漢中期。白雲翔先生推測,早在惠帝六年(公元前189年)建長安西市之前,就在西區、中區和南區作坊燒造陶俑,西市建立後,東區開始集中燒造陶俑,其他三區作坊随之廢棄而改燒磚瓦建築材料或其他陶器。

上述陶窯主要生産人物俑和動物俑。人物俑又可分為塑衣俑、裸體俑和人物俑頭三類。俑頭數量衆多,屬于人物俑的構成部分。所謂塑衣俑,即工匠在制作陶俑時,不但把頭、軀幹、手臂、腿腳等身體器官模制雕塑出來,而且将衣服一同完成,與軀體結合為一體。所謂裸體俑,也稱為着衣式陶俑,燒制時,隻模制雕塑出頭部和軀幹部分,沒有雙臂,不塑出衣服,燒制完成後再在俑體表面塗彩,繪制五官及頭發,然後安裝木質手臂,穿上織物的衣服。還有一種是無臂着衣俑,處于從塑衣俑到裸體俑的過渡階段。

陶俑窯址的形制與磚瓦窯相近,一般由操作坑、火門、火膛、窯室和排煙設施五部分組成。窯址平面多呈馬蹄形。操作坑呈長方形,入口處為踏道或坡道。火門立面有三角形和拱形兩種,火門處用土坯或磚砌出封火牆。火膛平面略呈梯形,連接配接窯室的一端較寬,立面呈拱形。窯室平面近似長方形,挖建在生土上,窯壁或為生土或以夯土牆為之。火膛及窯壁均抹一層麥稭泥。窯室與火膛相接處用磚砌一道隔火牆,單磚順砌,兩磚之間留寬約5厘米的進火孔,使火焰能夠均勻進入窯室。窯室居中位置也有一道同樣的隔火牆,将窯室縱向一分為二。排煙設施由左、中、右三條煙道組成,最後彙合于主煙道,由煙囪排出(圖二)。

Y21為研究陶俑的裝燒情況提供了資料。從裝燒的陶俑數量看,窯内一次可燒制400多個陶俑。Y21窯室平面近長方形,長2.12、寬1.66—1.71、窯壁殘高0.78米。隔火牆寬0.2、殘高0.11—0.31米。分火道隔牆現存4層磚,牆長1.84、寬0.2、殘高0.41米。分火道隔牆将窯室分為左右兩部分。窯室内均為倒立放置的陶俑坯,頭朝下,腳朝上,面向火膛,縱向排列,右側放置8行,左側放置10行,每行各有23個,全窯室共414個俑坯。俑坯高50.5—59厘米(圖三)。

中區的Y46和Y47,二者南北并列,由操作坑、火門、窯室和排煙設施組成,沒有獨立的火膛,隻有一個煙道,規模較小,與其他燒造陶俑的窯有所差別,可能不是直接燒造陶俑的窯(圖四)。

關于人物俑出現的時間問題,有學者認為,最早為塑衣俑,其次為無臂俑(模制組裝類塑衣式陶俑),最後為裸體俑,裸體俑大約出現于文景時期。西安東郊的“利成”墓,三類人物俑齊備,共存于一墓中。有學者研究認為,裸體俑的使用規格最高,僅限于帝陵使用,其他諸侯王或列侯,隻有經過皇帝特賜方可使用。目前隻發現三例非帝陵出土“裸體俑”的墓葬,分别為河南永城芒砀山柿園梁王墓、陝西西安東郊“利成”墓及張安世墓。前者為諸侯王墓,後二者為列侯墓。諸侯王及列侯墓出土裸體俑,應屬于皇帝的特賜。

陶俑生産全部集中在城内西北部的“手工業園”内。據文獻記載,一些陵墓喪葬用器由少府屬官尚方負責生産。尚方的工場可能就在靠近橫門的“手工業園”内。“利成”墓出土的一個陶罐肩部有“東園□□”四字,表明其為東園匠器。東園匠是少府屬官,主作陵内器物,供皇帝陵墓使用。陵内器物主要包括東園秘器棺梓,也可能包括錢帛及其他明器。西區有幾座陶窯(Y23—Y27),因排列無序,出土物較雜,既有磚瓦,也有陶俑,還有一般陶器,發掘者推測可能是民營性質的私窯。現在看來,這裡發現的遺物,無論是一般陶器,還是陶俑及磚瓦建築材料,均非一般私窯所能燒造。如“利成”墓出土的“東園”陶罐,也是官窯生産的。在此發現的數塊齒輪鑄範上有“東三”字樣,推測是東園匠的簡稱。說明“手工業園”内既有尚方管理的工場,也有東園匠管理的工場。

四、鑄錢

西漢前期,各地鑄錢,或官鑄,或私鑄,不一而足,所鑄皆半兩。自漢武帝元狩五年(公元前118年)始鑄郡國五铢,此後所鑄皆為五铢。元鼎二年(公元前115年)漢武帝設立水衡都尉,屬官有锺官、技巧、六廄等令丞。元鼎三年(公元前114年),因郡國錢多輕,民多奸鑄,以锺官所鑄赤仄五铢以一當五,兌換郡國五铢。元鼎四年(公元前113年),赤仄錢賤,不便又廢,悉禁郡國鑄錢,專令上林三官(锺官、技巧、六廄)鑄錢。漢成帝建始二年(公元前31年)撤銷技巧、六廄,隻保留锺官一官鑄錢。至遲在王莽始建國元年(公元9年),锺官被分為前、後锺官,為全國各地鑄錢提供技術支援。總之,從元鼎四年到王莽政權滅亡,國家控制鑄币權,但控制的形式有所不同。西漢時期,全國所有五铢錢均在都城鑄造,包括上林三官及建始二年後锺官時期。從居攝二年到天鳳元年(公元7—14年),王莽先後進行了四次币制改革,至遲從第二次改制開始,不再集中鑄造,而是分鑄于各郡國。

西漢中晚期的鑄錢遺址,由南向北分别為戶縣(今西安市鄠邑區)兆倫锺官遺址、長安窩頭寨和高低堡鑄錢遺址,它們是漢武帝最初設立在上林苑中的锺官、六廄、技巧三官所在地,太初元年(公元前104年)營建建章宮時,将技巧鑄錢作坊搬遷至“手工業園”内的相家巷附近。王莽時期的鑄錢遺址除沿用锺官鑄錢遺址外,在漢長安城東、西郊都有發現,西郊的好漢廟遺址位于建章宮南部,與高低堡遺址相距很近。東郊的郭家村、三九村遺址分布在漢長安城清明門外一帶(圖五)。

上林三官鑄錢遺址未發現明确的鑄錢窯爐,但發現一些與鑄錢有關的遺物。兆倫锺官遺址發現鼓風管、坩埚、澆口杯等遺物。20世紀80年代,黨順民在高低堡建章宮前殿基址東南角的一個防空洞内,發現80枚銅錢及陶錢範、流銅、銅渣、木炭等遺物,銅錢除1枚四铢半兩外,其他均為五铢。各遺址發現數量最多的是陶背範及陶範模。陶範模是鑄造金屬鑄範的遺存,背範則直接與金屬鑄範合範鑄錢,說明各遺址既鑄金屬範,同時也直接鑄錢。錢範背範為長方形,範面中部縱貫一條主澆道,主澆道兩側對稱排列着五铢錢背面錢型,多數為4、6列,少數為8列,錢範上部正中及下部一側各有一個定位孔,以便與金屬鑄範合範。陶範模呈長方形,上部為範頭,其下為鏟形範腔。範頭有1—2個澆鑄口,有的在澆鑄口兩側各設一個排氣口。範腔中部縱貫一道凸起的脊,從上到下由粗變細,是為金屬鑄範預留的主澆道。主澆道兩側排列着五铢錢正面錢型,排列方式與背範相同,錢文為陽文反書。有的陶範模鏟形範腔上部、主澆道兩側有陽文反書的銘文。兆倫锺官遺址陶範模上有“官”“官一”等銘文。高低堡遺址陶範模上有“工”和“巧”字銘文。相家巷遺址發現的陶範模數量最多,帶銘文的也最多,有“工一”“巧一”“第四工”“第一遂”等官署及編号,也有“元鳳”“本始”“甘露”等紀年,還有“申工長壽”等工匠名。窩頭寨遺址發現的陶範模較少,帶銘文的隻見兩件,一件為“元鳳”,一件為“地節五年三月丙子造”。

陶範模形制及銘文的差異,表明其年代有先後之别。一般來說,武帝初鑄五铢,尚在摸索階段,陶範模主澆道兩側有4、6、8列錢型,昭帝至宣帝屬成熟時期,陶範模主要流行6列錢型。目前所見,陶範模上的紀年隻有昭帝元鳳,宣帝本始、地節、元康、神爵、五鳳、甘露,元帝永光、建昭,成帝永始,尤以宣帝年号為多。雖武帝時期陶範模不見紀年,但“巧”“官”“工”等銘文應多屬武帝時期。從錢範銘文看,武、昭、宣三朝鑄錢最多。

1955年,俞偉超在相家巷遺址調查時發現1件石雕母範,厚1.2厘米,其錢型陰文,穿上一橫,型腔中央有一凹下的小圓點,據字形判斷似武帝時物。相家巷、窩頭寨和兆倫鑄錢遺址都發現錢徑約1.2厘米的小五铢錢範模。此類小五铢在景帝陽陵、武帝茂陵、宣帝杜陵等陪葬坑中多有發現,是專為随葬而鑄的冥币。錢形器是一種貨币計數工具,在兆倫及高低堡遺址均發現此類器物,高低堡還發現了鑄造錢形器的陶範。

根據發現的錢範判斷,當時采用的是直流澆鑄技術。其工藝流程為:刻制陰文反書的石質或其他材料的母範壓印出陽文正書的泥範經加熱燒成陶範模用陶範模澆鑄陰文反書的金屬鑄範金屬鑄範與陶背範合範鑄錢。

兆倫锺官遺址和好漢廟遺址發現大量的王莽錢範,包括陶背範和陶範模,另外還有少量母範、金屬鑄範及金屬範模。陶範模包括了王莽四次改制的所有币種,有一刀平五千、契刀五百、大泉五十以及小泉直一、幺泉一十、幼泉二十、中泉三十、壯泉四十、小布一百、幺布二百、幼布三百、中布六百、第布八百、次布九百、大布黃千等刀布、貨泉、貨布。兆倫锺官遺址發現的一些陶範模上有陽文反書的銘文,均為“锺官前官始建國元年三月”,說明兆倫锺官遺址是王莽時期的前锺官所在地。

在漢長安城附近還發現石質母範、銅鑄範及鐵鑄範。1987年,陝西西安市北郊發現一件石質鏟形母範,直流澆鑄,一面刻3枚一刀平五千和1枚大泉五十錢模,另一面刻3枚契刀五百和1枚大泉五十錢模。兆倫锺官遺址發現一件青銅鏟形鑄範,錢型為陰文“平五千”三字。漢長安城附近的三兆村、後圍寨、大白楊等地發現一批銅範模,形狀有圓角方形、圓角長方形、圓形、橢圓形等。這些銅範模是用于模制疊鑄陶鑄範的,應鑄造于兆倫锺官及好漢廟遺址。

在郭家村和三九村還發現王莽鑄錢的烘範窯以及用于鑄造大泉五十的陶鑄範。郭家村窯址有梯形操作間及進入操作間的通道。窯室平面呈長方形,窯頂呈拱形。窯内既有大泉五十陶鑄範,也有環、刀削、車馬飾鑄範。錢範呈圓角長方形,範面有正、背錢型各4枚。三九村與郭家村南北相鄰,窯爐形制相似,窯内發現大泉五十陶鑄範,陶鑄範呈圓角方形或圓角長方形,範面有正、背錢型各2—3枚。兩處窯址錢範均正、背相錯,上下扣合,層層相疊,制成範包,入窯預熱,準備澆鑄(圖六)。

除直流澆鑄的陶範模外,兆倫锺官及好漢廟遺址還出土少量澆鑄金屬疊鑄範的陶範模。從發現的錢型文字判斷,王莽第一、二、三次改制,采用直流澆鑄技術,與上林三官技術相同。從第三次改制開始出現疊鑄技術,第四次改制時已經全部采用疊鑄技術,直流澆鑄技術被徹底淘汰。疊鑄工藝過程為:木(石)母範印制陰文反書陶範模澆鑄陽文正書金屬範模壓印陰文反書泥範焙燒成陶鑄模陶鑄範疊合鑄錢。母範以木、石刻制,但目前尚未發現實物。

從全國各地發現的王莽官方鑄錢遺址内出土的陶範模判斷,各地所用直流澆鑄的母範,以及疊鑄所用的金屬範模,均制造于都城附近的兆倫锺官和好漢廟遺址。

總之,西漢時期上林三官屬水衡都尉管理,鑄錢供應全國使用,具有國家鑄币中心的職能,小五铢則是直接為貴族喪葬服務。王莽時期,鑄錢由前、後锺官負責,二者既鑄錢,同時又為全國各地鑄錢提供技術支援。

五、鑄鐵

鑄鐵遺存隻發現于漢長安城西北部“手工業園”,主要集中在“西市”内。1992年,中國社會科學院考古研究所漢城工作隊在相家巷村南發掘3座烘範窯、1座熔爐和5個廢料坑,發現大量鑄造車馬器的疊鑄範及坩埚碎片、煉渣、紅燒土等。三座烘範窯相距很近,似為一組。一座東西向,兩座南北向,三座窯共用一個操作間。烘範窯的形制相同,均由火門、火膛、窯室和排煙設施組成。Y30坐北朝南,上部已經被破壞,僅存底部。火門底部自南向北呈斜坡狀。火膛呈梯形,自南向北呈斜坡狀,長1.64米、南端寬0.74、北端寬2、殘高0.37—l米。窯室呈長方形,南北長2.75、東西寬2、東壁殘高0.53、西壁殘高0.43米。窯室底部為窯床,已經燒成紅色硬面,厚0.18米,下面為生土。窯床面高于火膛底部0.5米。煙室位于窯室後部,呈長條形,東西長2、南北寬0.14米,其南壁有3個進煙口(圖七)。

在烘範窯群東部,有一座熔爐遺址,但僅存底部,平面呈圓形,直徑0.9米,爐門寬0.33米,爐底鋪置土坯,已燒成青灰色(圖八)。

窯址周圍有5個廢料坑,出土了大量疊鑄範殘塊、坩埚碎片、煉渣和紅燒土等。從疊鑄範殘塊看,産品種類有車馬器、日用器等。車馬器有車錧、六角釭、帶扣、馬銜、齒輪、車軎、鍵拴、圓環等,日用器有權、鎮、器托、環手扡等,其中數件齒輪範上有“東三”銘文(圖九)。“東”可能是“東園匠”的簡稱,說明這些東西是由少府所屬東園匠負責生産的。

六、相關問題的讨論

(一) 一窯多用問題

漢長安城西北部的“手工業園”内發現的窯址,形制既有明顯差别,也有許多相同之處。差别應是燒制不同産品導緻的。如上所述,這一區域工場衆多,産品多樣,不僅燒制陶俑,生産車馬器及随葬陶器,可能還生産磚瓦建築材料,技巧工場搬入後還鑄造錢币。燒制陶俑的窯址,窯室前面及中間有一道隔火牆,而有的窯址沒有獨立的火膛,隻有一個煙道,可能隻能燒制一般的陶器。除明顯差别之外,大部分窯址形制相同或相近,均由操作間、梯形火膛、長方形窯室及排煙設施組成,而且不少區域多種陶範同出,這說明可能存在一窯多用的情況。在漢長安城東部的郭家村和三九村窯址中,即發現錢範與其他金屬範同窯燒制的情況。之是以如此,是因為錢範及其他金屬鑄範所需燒成溫度相似。“手工業園”也可能存在不同器範同窯燒造的情況。

(二) 範模的廣泛應用

從發現的情況看,磚瓦生産、人物俑及動物俑制作、車馬器、生活用器及錢币鑄造等行業,都普遍利用範模成型,大大提高了生産效率及産品的标準化水準。現在發現的模範有陶質的,也有金屬的,大量的木質模具我們今天無法看到了。

筒瓦的制作在西漢早期還存在手制,西漢早期偏晚階段則全部改為模制。關于制作筒瓦使用的模具,現在觀察到的僅有内模,由3塊上細下粗的木塊組成,外圍兩塊呈半圓形,中間一塊呈長方形,用3塊内模制成瓦筒,抽出内模後,起初由外、後來由内将瓦筒一切為二。這種模制痕迹在連接配接的瓦當上能夠清楚觀察到。Y1出土一件雲紋瓦當模,直徑13.9、厚2.9厘米。邊輪、雲紋及界格線下凹,可直接模印出瓦當正面紋飾(圖一○:1)。闆瓦也可能使用了較大的圓形内模,制瓦坯後再一分為四,但現在我們無法觀察到模具的痕迹。其他的長條磚、方形磚也使用了外模,有紋飾的還用了印制紋飾的模具,現在也無法見到實物。

陶俑生産所用的陶模,人物俑及動物俑都有發現。動物俑陶模根據動物形體繁簡程度采用分段模制,最簡單的鳥俑,用兩塊模各制一半,然後二者粘合即可(圖一○:2)。人物俑陶模分前、後兩半和上、下身分片分段制作,然後各部分進行粘合。耳、發髻等也是以模具制成後粘合上去的。整體完成以後,再對細部進行刻畫修飾(圖一一)。

在西漢前期的鑄錢技術基礎上,西漢中期完全利用直流澆鑄技術鑄造五铢錢。在直流澆鑄條件下,首先要刻制母範,然後制造陶範模,并用範模鑄造金屬鑄範。目前發現的陶範模數量僅次于陶背範。在疊鑄技術成熟之後,在母範與鑄範之間增加了一道範模轉換,使鑄造效率較直流澆鑄大幅提升。疊鑄技術首先用母範制造陶範模,然後以陶範模鑄造金屬範模,并用金屬範模制造疊鑄的範片,最後範片層層相疊,制成範包,一個範包就可以鑄出150—184枚銅錢。現在各地發現最多的是金屬範模。

鑄造金屬環、車錧(圖一二)、六角釭、帶扣、馬銜、齒輪、車軎、鍵拴以及權、鎮、器托、環手扡等日用器,更是大量使用模具來制造鑄範。這些器物器型相對簡單,多呈筒狀、柱狀、環狀等,模具的使用大大提高了鑄件的标準化程度。

(三) 疊鑄技術的不斷進步

西漢早期出現的疊鑄鑄錢技術,雖然在上林三官鑄錢時被棄用,但在車馬器及其他生活用器的金屬鑄造中被大量使用。此時的疊鑄技術分兩種,一是繼承早期的鑄錢技術,即簡單的單範疊鑄,用于鑄造一面凸起或椎體器物;二是在單範疊鑄基礎上出現的雙合範,用于鑄造兩面呈弧形或圓環形器物。至王莽時期,又産生了正背錢型同處一個範面、兩範隼卯相扣的疊鑄技術,用于鑄造正背帶郭的銅錢。由單範到雙合範,再到一範兩面錢型的疊鑄,疊鑄技術逐漸提高(圖一三)。疊鑄技術至蕭梁時達到最高水準,一塊範正背兩面均模制錢型,正面範模制錢型正面,背面範模制錢型背面,正背相合,層層相疊,即可鑄造錢币。

七、小結

漢長安城手工業可分三大門類:制陶(磚瓦建築材料、陶俑)、鑄錢和鑄鐵。分布于城内、近郊及上林苑三個區域。磚瓦生産以就近為原則,在都城、近郊及上林苑都有發現。陶俑的生産則集中于漢城西北部的“手工業園”。鑄錢位于上林苑内,因建章宮的營建而導緻技巧官遷入城内“手工業園”。鑄鐵主要位于“手工業園”内,至王莽時期,漢長安城東郊也有發現。從産品看,都城手工業職能主要是為都城建設生産建築材料,為帝王及貴族陵墓生産随葬用品及少量生活用品,為全國鑄造錢币或提供技術支援。從文獻記載及出土遺物分析,帝王陵墓用品由尚方及少府屬官東園匠管理。磚瓦生産由将作大匠、少府屬官宮司空、工官、房間及宗正所屬的都司空管理。鑄錢由水衡都尉屬官上林三官(锺官、技巧、六廄)負責。磚瓦制作、動物及人物俑生産、鐵器及錢币鑄造等普遍使用範模成型,大大提高了生産效率及産品的标準化水準。西漢時期疊鑄技術,廣泛應用于車馬器等金屬鑄造領域,以王莽鑄錢疊鑄技術為标志,達到了一個新的水準。