這幾天有人給小編留言,說你天天在這裡寫上甘嶺自嗨,美軍的戰史裡壓根就沒有“上甘嶺”這個地方,這是一場人家根本就不在意的小戰鬥。本來對于這樣的言論小編不想理會,但是想想還是覺得有必要讓大家了解一下美軍戰史裡究竟是怎麼描述“上甘嶺”的。

美軍戰史中記錄的上甘嶺戰役,共7頁,其中有兩個山頭用豔星名字命名

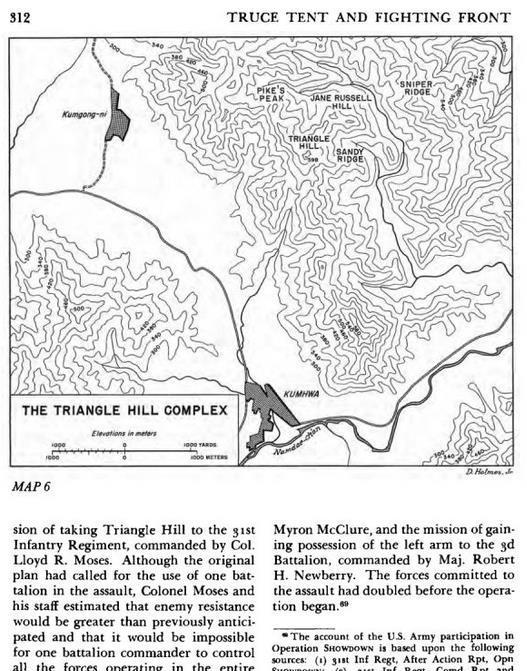

在美軍的戰史裡,的确沒有“上甘嶺”這個地名,因為人家不叫這個名字。在上甘嶺著名的597.9高地和537.7高地,分别被美軍稱為“三角形山”(Triangle Hill,還有四舍五入叫598高地的)和“桑迪山脊”(Sandy Ridge),而上甘嶺戰役則被稱為“攤牌行動”(Operation Showdown)。

在中文辭典裡,“攤牌”的意思是把手裡所有的牌擺出來跟對方比大小,然後一局定勝負。但從範佛裡特最初隻準備出動兩個營的兵力來看,這和“攤牌”有很大的差距,是以很有可能是戰役失敗後,美軍為了挽回面子,重新取了一個這麼“大氣”的名字。

美軍在上甘嶺戰役中使用的60管火箭

在當時的戰線上,志願軍處于一種積極進攻的态勢,大量的營、連級進攻殺傷了大量的聯軍有生力量。為了打破這種局面,美軍計劃組織一次有限的進攻,出動兩個營的兵力,在16個營的炮兵支援下發動進攻。

《中國大百科全書軍事卷》記載:上甘嶺戰役是由戰鬥發展到戰役規模,其持續時間之長、戰鬥程度之激烈,是二戰之後從沒有過的。而美軍的戰史記載,上甘嶺戰役是美軍有史以來打得最為失控的一次戰役。

上甘嶺戰役中,隸屬美7師的埃塞俄比亞營,他們都裝備了防彈衣

計劃出動兩個營,最後變成了60000餘人。計劃付出200人的代價,最後變成了25498人。計劃5天完成的戰鬥,最後打了43天。不到3.7平方公裡的陣地上的,美軍發射了197萬炮彈,志願軍發射了41萬發,平均每平方米落彈76發。堪稱二戰以來火力密度之最。

關于聯軍在這次戰役中的傷亡,敵方的記載有好幾種,如沃爾特赫爾姆斯的《韓戰中的美軍》01卷367頁記載:12天的時間,美軍就傷亡5200餘人,第187空降戰鬥群更是遭受前所未有的重創,除了撤了戰鬥,我們别無他法。

正在指揮上甘嶺戰役的秦基偉 (左二)

這個數字和僞2師師長姜文奉記載的基本一緻,他的回憶錄裡寫道:那本是預定美軍的進攻任務,可是它每天付出400多人傷亡也奪不回,是以就把任務交給我師,換句話說,是叫我們當美國兵替身。我們和美國兵同樣都是人,這不是叫我們替他們犧牲嗎?

而第7師31團3營營長紐博尼的日記裡這樣寫道:……到25日已經動用了10個步兵營參戰,傷亡超過了2000人。有的連軍官全部戰死,還沒能攻下珍尼羅素山(珍尼羅素和桑迪是當時美國著名豔星,軍官們給山頭這樣取名意在憑此激勵士氣),我們決定不再硬扛。……25日第7師撤出戰鬥,将陣地交由(僞)2師負責。

當地面姓組成的擔架隊将志願軍傷員擡下火線

盡管記載的數字有不同,但美軍的傷亡巨大是個不争的事實。志願軍在這一仗打得極其英勇,湧現了一大批英雄團隊和個人。僅15軍榮立集體三等功以上的集體有200多個,榮立個人三等功以上的有12347人。戰争結束後,總共19位“抗美援朝英雄模範人物”裡,參加上甘嶺戰役的就有6人。

15軍的軍史記載:危急時刻接響手榴彈、炸藥包、爆破筒和敵人同歸于盡的比比皆是,有名的就有67人,無名的更多。像黃繼光一樣用胸口堵槍眼的英雄就有38位。在美軍強大到令人絕望的火力面前,他們從沒有過膽怯退縮過。