酒文化也是飲食文化的重要組成部分。作為一名資深的美食品鑒者,袁枚常自稱自己不飲酒。事實上,與其說袁枚不飲,倒不如說他對飲酒适可而止,不成瘾。袁枚在《随園詩話·茶酒單》中寫道:“餘性不近酒,故律酒過嚴,轉能深知酒味。”袁枚認為自己之是以能夠品嘗出酒的美味,是因為對酒有控制力。

《随園食單》中共提及17種地方酒,且袁枚絕大多數都嘗過,并寫下品鑒完酒的看法。例如,袁枚認為紹興酒“如清官廉吏,不摻一毫假”;金華酒有“女貞之甜,無其俗”;金壇于酒“一清徹骨,色若松花”。總之,袁枚的飲酒觀獨樹一幟,反映了一種獨特的酒文化。

魏晉以後,醉酒成為一種社會潮流,文人騷客以飲酒為樂。袁枚是一位不善飲酒,甚至宣揚不飲酒的标志性人物。他曾在《酒友歌》中自嘲:“随園先生枉生口,能食能言不能酒”。偶爾在朋友百般勸說下不得不飲酒,袁枚隻飲了半殇便頭暈腦脹,不省人事。

袁枚也曾在自己的不飲酒詩中描述醉酒後的痛苦狀态:“偶一問其津,身熱頭痛耳。”袁枚之是以提倡不飲酒,源于傳統飲酒風氣的嬗變。春秋戰國時期,孔夫子認為“惟酒無量,不及亂”,即喝酒的量不限制,隻要保證不醉即可。

西漢時期,“庶民以為歡,君子以為禮”。無論是君子還是百姓,都極力提倡飲酒。魏晉時期,社會動蕩不安,文人雅士通過喝酒來逃避痛苦,同時追求個性解放。到了唐朝,酒被李白、白居易等愛酒文人一捧再捧,以至于後世跻身于詩壇者皆要效仿,紛紛以能醉自居。

連李清照等閨中少女也要吟誦“濃睡不消殘酒”等詩句,以此來表象自己飲酒量之大。由此可見,袁枚之是以大力推行不飲之風,主要是為了反對以飲為名士之風的現象。然而,對于飲酒,袁枚又是沖突的。他雖自言不飲,卻也離不開酒。袁枚曾坦然直言:“有酒我不飲,無酒我不歡”。

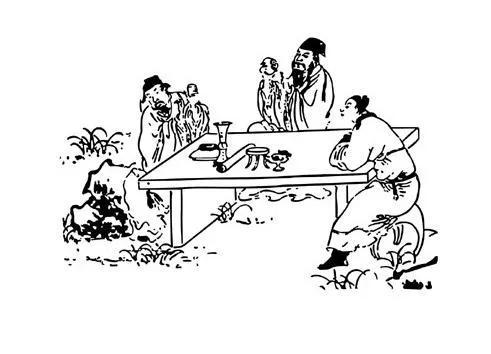

袁枚生性樂觀灑脫,愛熱鬧,偶而也會擺酒席,撐排場。例如,家僮如兒女,紛紛羅酒漿……後湖七八月,載酒水中央。”盡顯宴會的熱鬧盛大與家人好友間的其樂融融。

袁枚雖不善飲酒,卻頗有飲酒的心得。他認為飲酒過後即是“酒痕如雨見風消”,所有的痛苦、煩惱與喜樂都會轉瞬即逝,且不留痕迹。袁枚的酒量不大,稍飲便會頭疼腦熱,甚至吟誦了不少“不飲之詩”,可他始終離不開酒的根本原因在于“以酒會友”。身邊盡是愛酒之輩,若不飲酒,則會顯得格格不入。為了結交賢能之輩,袁枚不得不飲酒。此外,袁枚飲酒也是為了詩酒結社。由于清朝禁止帶有政治性質的詩酒結社,是以袁枚隻以賞景飲酒作為理由招客。

不過,文人向來詩酒不分家,暢飲之餘也會做一些文字遊戲亦或是提筆作詩。此外,酒還能刺激人們酒後吐真言,對于文人來說是最好的催化劑。是以文人雅士盡管不飲或是不善飲,也斷斷離不開酒,這也是袁枚離不開酒的主要原因。