城市的規模在急劇擴大,可人們的生活圈子卻越來越小了,人與人之間更為疏遠了,雖身處燈紅酒綠的喧嚣鬧市卻難以掩飾内心的孤獨。那麼,孤獨是什麼?每個人都有不同的了解。在文學領域,“孤獨”有着自己的形象譜系。如卡夫卡的《城堡》,加缪的《局外人》,塞林格的《麥田裡的守望者》,卡爾維諾的《樹上的男爵》,魯迅的《孤獨者》,郁達夫的《零餘者》,餘華的《活着》……這些經典文本從某種意義上而言,無一不是“孤獨者”的生命體驗。在随筆集《寡人》中,青年作家阿乙将自己孤獨與漂泊的經曆化作一篇篇細小的叙事,塑造了現代生活中獨特的個體“孤獨”精神畫像,也展示出一種有力度有質感的生命。

從2008年出版第一本小說集《灰故事》開始,阿乙就被榮譽團團包圍:《人民文學》中篇小說獎、年度青年作家獎,鳳凰網年度十大好書獎(《寡人》),《小說選刊》雙年獎,入選中國小說學會年度排行榜、華國文學傳媒大獎、蒲松齡短篇獎、林斤瀾短篇獎、華語青年作家獎……對于自己的名氣,阿乙并沒有很大的感受,甚至坦言:“我不能說自己是作家,我隻是個寫作者。”

很長一段時間,阿乙都是一個人生活,很孤獨,他最喜歡自己《寡人》這本書,“寡人就是孤家寡人、單個的人的意思,也指很孤單的來到城市的務工者”。阿乙出生在江西的一個小村子,警校畢業後配置設定至縣鄉下派出所工作,幾年後他辭去了穩定的警察工作,前往鄭州、廣州做記者,之後幾經輾轉來到北京,而北京又似乎并不是他漂泊的終點,反而更像是另一平台上的漂泊的開始,飄蕩于都市,尋找着自己的栖身之所。《寡人》内容選自阿乙青年時代的部落格和日記,那時的阿乙正從鄉下走向城市出租屋。阿乙以本書完成了孤獨而坦誠的心靈記載,也走上了從警察艾國柱(阿乙的原名)到作家阿乙的蛻變之路。暗戀對象、父輩祖輩、職業生涯、思想火花……阿乙後來小說中的人物和故事,很多都可以在這本書中找到源頭,比如在《模範青年》中,周琪源依然沒有走出縣城(《于連》);火車那時給縣城帶來兇手(《偶然》),後來火車升格為高鐵,又帶來了《騙子來到南方》裡的騙子唐南生……。

“‘家具又長高了。’這個奇異的句子來自古巴作家阿萊霍·卡彭鐵爾的《回歸種子》,一部講述時光倒流、返老還童的小說。類似的嘗試在馬丁·艾米斯的《時間箭》、菲茨傑拉德的《本傑明·巴頓奇事》以及李滄東的電影《薄荷糖》中都有呈現。我是在編輯書稿時意外撞進這個魔圈的。我需要在部落格、筆記本裡選取這些年來的叙事内容。僅僅為着友善,我從最近更新的一篇開始看,看了很多天,一直看到久遠的上世紀。在這曆程中,祖母從墳墓中走出來,走向賣橘子的小攤,中風的父親健步如飛,姐姐失去皺紋,而被我傷害過的人還在展露那仿佛蹚過冰河堅毅而天真的笑。一切不幸都在消失,物體正從悲哀的黃昏向生機勃勃的早晨行進——隻有我像黴爛的木樁,始終釘在時間的河流裡……”“我像塊陰暗的石頭,大多數時間待在房間。既不立足于人間,也不存在于冥界,就是在陰陽重疊之處孤零零地活。所見世界早已蕭條,有着昏暗而透明的光芒,就像天空塗了一層薄薄的硫黃,同時四周在刮陳腐的冷風。有一天,一個人跟我說:‘我看你就是個活死人。’‘是呀,我是。’我很少自辯。事情就是這樣,不是不想改變,而是體内總有一股懶惰而深刻的力量将我拉下去。我覺得自己是個操蛋的人,有時不是為了去兌現不好好活的諾言,而僅隻是為着賜自己一張安穩的放蕩之床。”《寡人》并非純粹意義上的日記或者部落格,用阿乙自己的話來講,這些是“小叙事”。從2011年一直回到2005年,回溯一個寫字人的心靈史,直到那隐秘的源頭,在獲得閱讀的審美體驗的同時,一串鮮活的生命曆程和敏感的靈魂記錄也随之浮出紙面。著名評論家李敬澤對阿乙的這種寫作表示肯定,他說:“阿乙的寫作展現出了一個更遠、更大、更隐蔽但更真實的中國。”

在阿乙看來,《寡人》“不是一本輕便随意的書”。“我習慣在一件事(或一個場景)刺傷或者嚴重影響我時将它記錄下來。很多時候我覺得自己是個正常的人,是以覺得那些事也會刺傷和影響别人。我很孤獨,也很坦誠,我剖析别人,也剖析自己。相比小說,這些文章更像是心血,而不僅僅是一件出售的産品。我總是拿命來迎接、經受這個世界,毫無保留。但它最終還是将我放逐進更深的孤獨。”

當然,阿乙主觀上也是想通過這樣的“小叙事”講述他生命的“大故事”,“從鄉村遊曆到縣城、省會、沿海城市、直轄市、首都,未來還想去紐約”。而關于這充滿創傷和苦痛的流浪生活的一切,在阿乙自己的生命認識裡,有着一個隐秘而浪漫極緻的開頭。《寡人》的最後一章名為“起源”,命名便給予了它意義,時間回溯到最前面,來到1995年2月10日,他這樣寫道:“今天我看到她。她坐在角落,微弱的光芒一直停在她臉上。她在想着一件事,或者什麼都沒想,一股哀怨的氣息像湧泉從眉宇間汩汩流出。她的眼睛在發怔。她這會兒還不知道我像一個深受感染的旁觀者,揪心地看着她。這是我第一次喜歡一個異性,像封閉的山谷猛然敞開,大風無休無止地刮進來。”

當然,除了孤獨,《寡人》也有讓人淚目的溫暖。文章《子宮》所寫的是作者的爺爺在臨終之前的一段生命曆程。在爺爺死後,作者寫道:“現在,當我孤獨得想念一隻梨子的時候,我想念爺爺;當我孤獨得想念一盆炭火的時候,我想念爺爺。我想念他和他的祖輩所繁衍出來的層層溫暖,他們自絕于火車輪船,甯可摘草而食,圍火而談。而在那個凄寒的縣城,我的爺爺隻會做一件事,他站在二樓,伸着一把醜舊的雨傘,像老母牛那樣溫柔地喊:‘帶傘啊,帶傘,你們帶傘啊。’我們這些人,在江南漫長的雨季裡頭也不回地離開。”

阿乙有着與卡夫卡一樣敏銳的觸覺,而他筆下的描寫,能讓人像看到卡夫卡那些殘碎的小文一樣地驚喜。2011年,也就是《寡人》初次出版的當年,阿乙憑借該作品獲第十屆華國文學傳媒大獎最佳新人獎,其授獎詞為:“阿乙随筆集《寡人》,是他迎風怒吼之後的空曠回音,也是他朝向内心的一次自我整理。熱鬧之餘是寂寥,狂歡過後是狼藉,盡管阿乙在憤怒與冷靜之間舉棋不定,但他的寫作能力、人生見識不容置疑。”

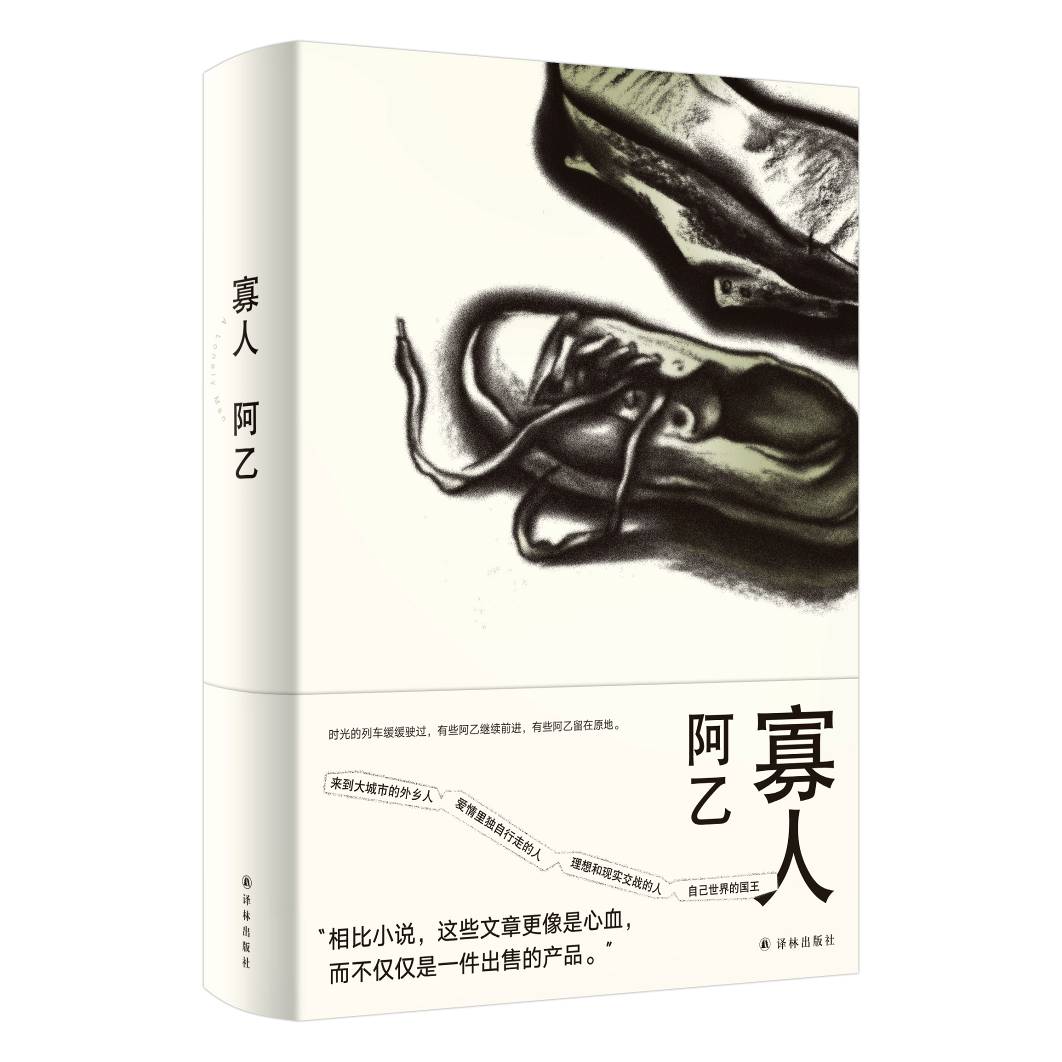

2021年,譯林出版社啟動新版阿乙作品出版計劃,新版阿乙作品将以全新裝幀形式與讀者見面。此前已出版首部作品、中短篇小說集《騙子來到南方》。《寡人》是新版阿乙作品的第二個品種,也是首版十年之後的重版回歸。新版由新銳設計師謝翔操刀設計,立足文本打造整體設計。封面選擇一雙破舊的鞋子作為主視覺圖,一方面以鞋子象征阿乙由縣城到城市、由警察到作家走過的人生之路,另一方面以鞋子破舊、鞋帶松散比喻一種難以出門的孤獨感,進而引申為“孤獨”的境遇。

10年後的今天,回過頭再看《寡人》,阿乙在接受《讀者報》記者采訪時也是感慨萬千,他坦言:“感覺年輕時的自己會更渴望把自己的想法、處境、被動、障礙訴說出來,而現在處于中年會節制一些。”(讀者報全媒體記者 何建)

編輯:王欣 責任編輯:董小玥 稽核:周華