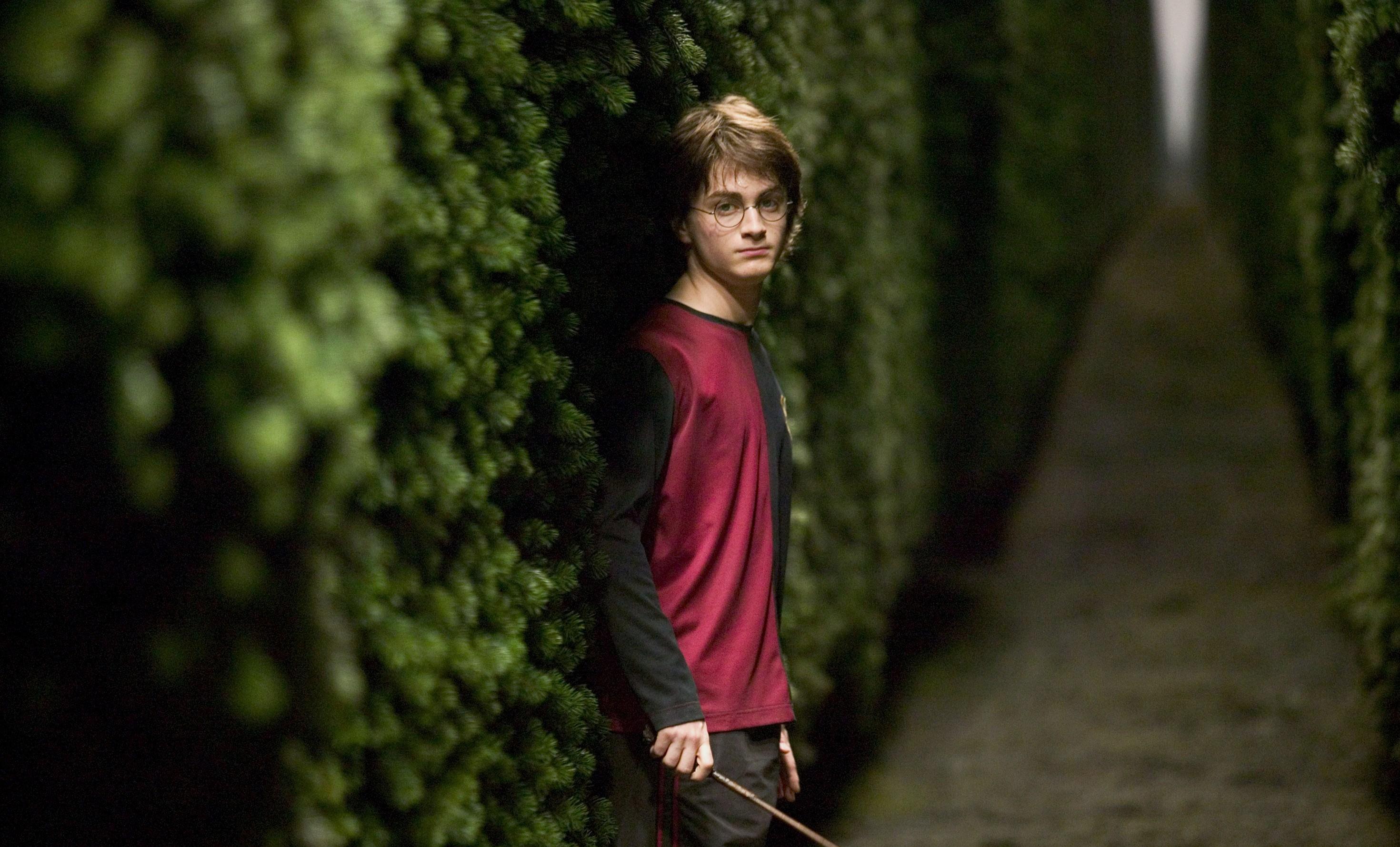

在《哈利·波特與火焰杯》中,哈利·波特和塞德裡克進入“三強争霸賽”的最後環節,等待着他們的是一個巨大的迷宮。修剪整齊的高大樹籬組合成複雜的幾何線條,彎彎繞繞的小徑通向一個個岔路口。看台上觀衆們的歡呼聲、加油聲都被遮擋在外,一片寂靜之中隐隐散發出危險的氣息。

哈利·波特手持魔杖,一邊應付頭腦中出現的攝魂怪幻象,另一邊還要提防随時撲出來的巨型蜘蛛、炸尾螺、斯芬克斯等怪獸。他的目标是找到迷宮的出口,拿到那個誘人的“三強杯”。

《哈利·波特與火焰杯》中的迷宮

哈利·波特中的迷宮,是一個充滿驚險和刺激的領地,J.K.羅琳在創作過程中,或多或少借鑒了神話傳說、英國的植物迷宮等素材,使得“迷宮”這一古老主題,煥發出新的生機與活力。對“迷宮”的熱愛不僅限于羅琳,阿根廷作家博爾赫斯的作品中,也有不少有關“迷宮”的意象。

西班牙哲學家、詩人、人類學家聖地亞哥·貝魯埃特,更是一位資深“迷宮愛好者”,在最新著作《花園裡的哲學》一書中,他從曆史、哲學、文化等多個次元,對“迷宮”進行了深入的闡釋和分析。

《花園裡的哲學》書封

迷宮是如何産生的?經曆了幾個主要的發展階段?它有怎樣的哲學寓意?對藝術、文學等又産生了哪些深遠的影響?帶着這些疑問,貝魯埃特将引領我們走進一個屬于“迷宮”的世界。

從根源上追溯,最早的迷宮出現在古希臘神話中,它的建造者是一位來自雅典的厄瑞克族人:代達羅斯。

據說,代達羅斯是一位優秀的建築設計師和藝術家,因為嫉妒自己侄子(也是學徒)的出衆才能,把他殺死後逃離雅典,一路來到克裡特島。

克裡特國王看代達羅斯才藝卓越,就請他幫忙建造一座特别的建築物,以便把牛頭人身的怪物彌諾陶洛斯囚禁起來。于是,代達羅斯精心設計了一座迷宮:無數岔道堪比夫利阿密安得河流的紛亂走向,不斷迷惑着人們的視線,想要逃出來,幾乎是不可能的事情。據說有一次,代達羅斯本人走進去,都差點沒能找到出口。

忒修斯與彌諾陶洛斯的迷宮

“彌諾陶洛斯迷宮”中關着一個令人聞風喪膽的怪獸,這時的迷宮變成了一座“牢獄”,一個恐怖之地,是人們無法徹底征服邪惡力量時,所采取的一種妥協措施。

因為即便彌諾陶洛斯已經身陷迷宮,希臘人每年還要定期供奉青年男女給它享用。直到英雄忒修斯的到來,才改變了這一局面。

忒修斯原本是要被當作祭品獻給怪獸的,但他得到了克裡特公主阿裡阿德涅贈送的兩樣禮物:線團和寶劍。他帶着線團進入迷宮,沿路标記路線,在用寶劍殺死彌諾陶洛斯之後,沿原路順利傳回王宮。

迷宮雖“迷”,但并非絕無破解之道。在忒修斯戰勝怪獸的故事中,愛情、勇氣和智慧,就是幫助他走出迷宮的重要因素。

從神話中走來的“迷宮”,在古羅馬時期曾一度成為現實。

根據老普林尼、希羅多德等學者的記述,公元前1世紀左右,法尤姆迷宮就以規模宏大和結構複雜著稱,有資料記載迷宮中“有12個宮殿,外面和地下各1500個房間”。

到了漫長的中世紀,迷宮開始披上“神秘主義”的外衣,成為宣揚基督教義的一種手段。這一時期的“迷宮”,和我們傳統觀念中的迷宮大相徑庭,這種差異主要展現在兩個方面:

一方面,在形式上,中世紀的迷宮是“二維”的,多以馬賽克拼貼畫等形式出現在教堂的地面上。

另一方面,在寓意上,進入“迷宮”意味着直面自己内心的危險,最終的中心或出口則代表着神的救贖。

到了十字軍東征時期,由于戰亂頻仍、政局動蕩不安,普通信衆前往耶路撒冷朝聖變成了十分困難的事情,于是,通過教堂的“迷宮”進行心靈上的“朝聖”,成為一種有效的替代形式。

法國一教堂地闆上繪制的迷宮

“迷宮基督教化”的做法一直延續到中世紀末期,之後迷宮逐漸走出教堂,變得更加“世俗化”和“立體化”,成為王室、貴族花園中妙趣橫生的一部分。

在文藝複興的發祥地佛羅倫薩,有的貴族喜歡在家中的别墅花園裡修建“園中園”,通常是一個面積不大、環境清幽之所,進入其中要經過特殊的樓梯或通道,這類“私密花園”具有了迷宮的部分特質。

16世紀中葉,真正的迷宮開始風行,比較著名的有埃絲特二世紅衣主教的别墅迷宮、美第奇别墅中的“縮小版迷宮”等。園藝師們将灌木和花卉按照幾何原理進行排列布局,同心圓、方形、矩形等形狀都是常見的結構。

迷宮作為花園的一部分,其高峰時期是在17世紀的法國。耗資7000萬裡弗爾改建的凡爾賽宮苑中,有一座專門的“迷園”。園中小路縱橫交錯,布置有小愛神厄洛斯,以及出自伊索寓言的諸多動物雕像,它們分别代表着“誘惑”和“理智”,寓意豐富而深遠。可惜的是,1775年,這座設計頗具巧思的迷宮園林被毀掉,取而代之的是一座“王後林園”。

凡爾賽宮俯瞰圖

18-19世紀時,迷宮曾一度受到冷落。但到了20世紀下半葉,人們又重拾對迷宮的熱情,在西班牙、阿根廷等地,建立了為數衆多的植物迷宮。

從希臘神話到教堂地闆,再到成為花園的一部分,迷宮的發展經曆了“神話化”“宗教化”“世俗化”三個主要階段。

它們彼此之間有傳承,也可以看到科學、文明進步的助力:對于“幾何秩序”的強調和數學知識的巧妙運用,展現在不同時期格局整齊的迷宮布局上;迷宮中米諾陶洛斯雕像、岩洞等的設定,則可以窺見希臘神話潛移默化的影響。

但如果我們深入思考後發現,人類之是以熱愛迷宮,其實還有更深層次的心理和哲學動機。

首先,迷宮用植物打造出一個“封閉”的空間,引發了兩種互相沖突的情感:平靜與恐懼、有限和無限。

迷宮隔絕了外界的喧嚣,綠色的植物具有撫慰人心的效果,這是迷宮“平靜”的一面。但在迷宮内穿行,一次又一次走到同一個岔路口時,恐懼和焦慮又開始占據我們的心靈,小小的空間似乎具有了延展性,變得無比複雜和迷惑,這種焦慮感的沖擊力相當強烈。

歐洲園林中的植物迷宮

“文藝複興奇才”達·芬奇曾經在斯福爾紮宮殿的大廳中,繪制了一幅近似于“植物監獄”的迷宮狀圖案。在法國女作家埃迪特·德拉埃洛尼埃看來,它呈現出了人類“原始的痛苦”。

其次,迷宮可以視為生命的一種隐喻。

意大利詩人保羅·聖阿爾坎利傑曾經說:

在不同的曆史時代,迷宮顯然都展示了人類将自己的命運呈現在面前的方式,但也一直有一個重要的指導性觀念:相信我們總能夠實作靈魂的解放,無論是通過信仰,還是通過知識,或是通過我們抗争命運的毅力。但是,這條路一定是很長的。

“迷宮體驗”的本質是一次自我探尋之旅,途中會遭遇許多難以預料的困難險阻,會無數次地偏離方向或者原地打轉,但當走出迷宮重見天日時,我們對真實自我的了解也會增加幾分。

希臘神話中的忒修斯憑借智慧和勇氣走出了迷宮,成為改變“祭品”命運的契機。中世紀的教堂“迷宮”将宗教信仰具化為一個個複雜的圖案,訓導人們透過内心的探索,達到最終救贖的目的。在當今人們的生活中,“身處迷宮”也是常常冒出頭腦的感受之一。

再者,迷宮在花園中是一個“異類”:它屬于花園的一部分,但又自成一體。貝魯埃特認為,這樣的設計理念表明“迷宮承擔了象征和形而上學的重擔,也反過來賦予了它們自身新的啟示性意義”。

花園和迷宮作為人類重塑自然的産物,分别代表着迷人與有趣,秩序與混亂,這或許是人類長久以來内心沖突的外現。

迷宮不僅存在于遙遠的神話傳說和異國風情的園林之中,它還在文學界收獲了一批擁趸。從詩人荷馬到J.K.羅琳,從福柯到博爾赫斯,在他們的作品中,“迷宮”都占據一席之地。

我們在開頭提到的羅琳,将迷宮作為主角冒險曆程的一部分,與《荷馬史詩》中充滿怪獸和危險氣息的彌諾陶洛斯迷宮一脈相承。博爾赫斯在他的小說《小徑分叉的花園》中,則采用了“迷宮叙事”的獨特方式,“迷宮”被賦予多層次的含義,讀之回味悠長。

博爾赫斯《小徑分叉的花園》

在博爾赫斯的筆下,“迷宮”是主人公餘準想象中的所在,他說:“我在英國的樹下思索着那個失落的迷宮:我想象它在一個秘密的山峰上原封未動……不僅是一些八角涼亭和通幽小徑,而是由河川、省份和王國組成。”這座迷宮的位置、範圍、布局,都在他的一念之間。

“小徑”和“花園”構成的迷宮還有另一重寓義:它代表着變幻莫測的時空,包羅了過去和将來,在某一個未知的分岔小徑上,可能會面臨着生死攸關的選擇。

博爾赫斯的講述方式也是“迷宮式”的,餘準、艾伯特、馬登三個人物的命運互相交錯,而故事中大量的“留白”,也與迷宮中無數的可能性互相映照。

具有神話光環的迷宮,似乎是跨文化的象征,是人類集體在無意識狀态下刻畫的原始圖像,也是所有時代的想象中反複出現的形象。

數千年以來,迷宮的魅力從未真正消散。在屬于“迷宮”的奇幻世界中,神話與現實真正交融。

宗教、園林、藝術、哲學、文學中,都可以窺見迷宮的身影,人們醉心于“迷宮”帶來的情感沖擊,也在漫步于“迷宮”的過程中,找到與自我對話的新方式。

參考資料:

1、古斯塔夫·施瓦布,《希臘古典神話》

2、《花園裡的哲學》,聖地亞哥·貝魯埃特

3、郭梁,《外化于自然:西方園林藝術及其設計流變》

4、J.K.羅琳,《哈利波特與火焰杯》

5、博爾赫斯,《小徑分叉的花園》