時下

有很多人動不動就談

“醜書”

到底何為“醜書”

如何界定

審美的标準是什麼

這些都是有争議的問題

先看看金農的作品與經曆

再作感想

也不能斷言醜書

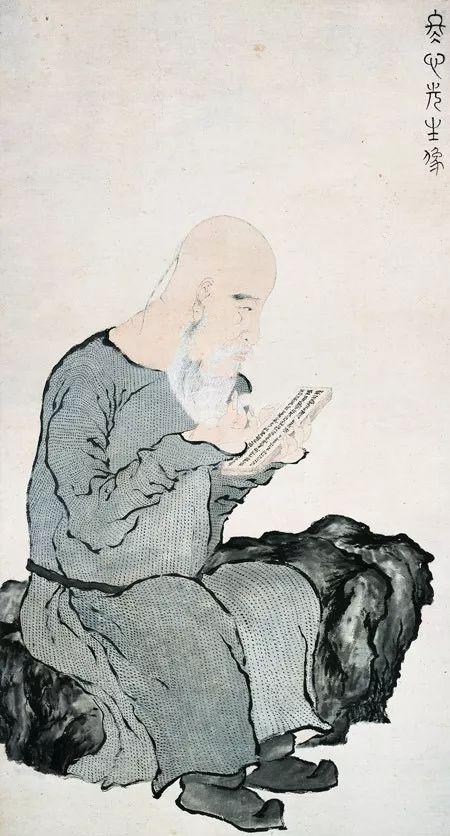

金農畫像

金農是揚州八怪的核心人物。

他在詩、書、畫、印以及琴曲、鑒賞、收藏方面都稱得上是大家。金農從小研習書文,文學造詣很高。濃厚的學養使他居于“揚州八怪”之首。

金農隸書

紙本 縱149厘米 橫146厘米 天津藝術博物館藏

金農的書法造詣在“揚州八怪”中也是最有成就的一位。

他的隸書早年風格規整,筆劃沉厚樸實,其筆劃未送到而收鋒,結構嚴密,多内斂之勢,而少外拓之姿,具有樸素簡潔風格。

金農楷書

紙本 縱117厘米 橫52.3厘米 廣東省博物館藏

金農的楷書,似乎與民間書法一脈相通,沒有輕重的線條變化和圓潤的轉折用筆,也沒有提頓中的波挑,以均勻的線條和方硬的轉折,書寫出類似單線體美術字的書體,卻又具有器形文字般的古韻。

金農行書《硯銘冊》

冊頁 紙本 1730年作 縱24.5厘米 橫13.7厘米 廣東省博物館藏

金農的行書從其早期開始就不入常格,用筆率真,随心所欲,令人歎服。

但是!!!

當金農到了五十多歲(1740年)極負盛名之後,他獨創了一種“渴筆八分”,融漢隸和魏楷于一體,這種被人稱之為“漆書”的新書體。

《漆書扇面》

這是一種特殊的用筆用墨方法。濃厚似漆,寫出的字凸出于紙面。所用的毛筆,象扁平的刷子,蘸上濃墨,行筆隻折不轉,象刷子刷漆一樣,其書筆劃方正,棱角分明,橫劃粗重而豎劃纖細,墨色烏黑光亮。

這種方法寫出的字看起來粗犷簡單無章法,其實是大處着眼,更有着磅礴的氣韻。是金農大膽創新、自辟蹊徑的标志。

金農《漆書相鶴經軸》

紙本 1752年作 縱156厘米 橫37厘米 北京故宮博物院藏

而究其原因,既有藝術家個人性情、經曆等主觀因素,更有時代因素。縱觀曆代書法,凡是形成靡靡時風之時,便有“不守規矩”的藝術家橫空出世、别開生面、力挽狂瀾。

那是一種對時代書風的反叛,書法藝術柳暗花明、走向勃發的契機。

五代的楊凝式是這樣。

元代中後期的楊維桢是這樣。

清代中期的“揚州八怪”也是這樣。

而今天的沃興華等很可能也是這樣。

傅山說:“甯醜勿媚。”

顯而易見得一點是,傅山認為甯可“醜”,也不能媚俗。

他那個沒有把醜與美放在一起去比較,是有他自己的想法在裡面的。在欣賞書法的過程中,“媚”可以說得清,但“美”是說不清的。什麼樣的字叫“美”?很難回答上來,但媚俗之書就容易分辨了。

今天我們看他的行書,走的顯然不是帖學一路,跟同時代一些書家的“媚俗”相比,完全不在一個境界上。

金農曾作詩表達他的書法審美觀:

會稽内史負俗姿,字壇荒疏笑騁馳。

恥向書家作奴婢,華山片石是吾師。

這首詩意思很明顯。

第一句否定了王羲之,說他字俗不可耐;

第二句認為帖學過時了,看我笑着來馳騁書壇吧;

第三句更進一步,認為凡學習書法大家的,最終都淪為“書奴”;

第四句亮出結論,華山片石才是我要師法的,就是隻學碑了。

八分書(隸書)作品主要集中在35歲至50歲前後。

金農三十六七歲開始臨摹《西嶽華山廟碑》《乙瑛碑》《夏承碑》等漢碑,特别是對《西嶽華山廟碑》的浸淫,從30歲到晚年留下了很多臨本,現故宮博物院藏的《臨西嶽華山廟碑冊》寫于雍正十二年(1734),48歲時。

他還在一首論書詩中描繪過學此碑的感受:

“會稽内史負俗姿,字學荒疏笑馳騁。恥向書家作奴婢,華山片石是吾師。”

金農隸書《王融傳》局部

金農隸書《王融傳》(現南京博物院藏)就是學《華山廟碑》很好的證明。

清末民初書法家王瓘題跋曰:

“漢人分法,自趙宋以後,遂失自傳。趙松雪、文徵明偶一為之,但取方整而已。至鄧谷口,力求複古,用筆純師《夏承碑》,深得漢代技法。沿及雍乾之際,善隸者人人宗之矣。能出其範者,冬心先生始。亦從此入步,後見《西嶽華山碑》,筆法為一變。此冊運筆結字純師《華山碑》,間亦有芝英筆體流露毫端,蓋習氣既久,未能遽然欲盡也。至匠心獨運,精妙入神處,實不愧為中郎入室弟子。安吳書評僅列能品,猶未許為知音也。”

- end -

—版權聲明—

版權歸原創者所有

如需轉載請聯系書法屋

總監丨馮錯

主編 | 淩晨 Anna

責編丨Anna