道长就是道长,讲一个问题或谈这件事,总是要追根问底,很像小时候的我们。不同的是,我们总是不了了之,而道长,总会给我们一个最终的答案,一个至少能交待得过去的答案。

以下是道长对王国维《人间词话》的讲解,还是他一贯的风格,先会弄清作者的成长经历,成书的时代背景,书中关键词的出处和来历,虽然有时候会觉的讲的啰嗦了,但值得我们细细品味。

个人觉的道长讲书,是在做一个功德,把一个混沌的世界对我们娓娓道来,让我们少一些迷茫,感谢道长。私下有个好奇:一个佛教徒,为什么要叫做“道长”呢?

清华之所以是清华,是因为她孕育过、拥有过很多伟大的人物。就像清华的老校长梅贻琦所说的,大学是什么?大学不是因为有大楼,而是因为有大师。而正在梅校长那个年代,清华真有大师,他的国学研究院,有所谓的四位大师,梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任。今天听来都是如雷贯耳,当时群星璀璨,聚集在同一个学校的同一个研究院里,可见清华多厉害。

今天,我们要讲的就是这四大国学导师中的一位,王国维先生。说到王国维,我们首先来搞清楚一件事,有时候人们叫他王观堂或者观堂先生、静安先生,这是怎么回事呢?

先来普及一下中国古文常识,古人的名字一般有名、字,还有号。当一个孩子出生三个月了,家长就会给孩子取个名,当男子二十岁,女子十五岁的时候,男子就行冠礼,表示成人了,就可以取个字了。那这个字是用来干吗的呢?这个字就是用来出来社会使用的,当你出来社会做事之后,会有一些平辈,也会有一些晚辈,他们称呼你呢,就要称字了。不然他们直接叫你名字,就不太礼貌,我们知道的直呼其名、称名道姓是不礼貌的。

王国维的字就叫静安,所以在学理上或道统上,你认为是他晚辈的话,就不妨称他静安先生。说到王国维,这位前清的秀才,他正好是那个时代的典型人物,就不新不古。他一方面很清朝,在19世纪末考完秀才没多久,就跑去学日文,在东文学社,跟日本老师学康德哲学、叔本华哲学和西方理科的学问,到了日本留学,剪了辫子。可是辛亥革命之后,他回国又留起了辫子,这是一种什么样的性格呢。可以说是夹在新古之间相当的矛盾。

说到这一点,就不能不说他的死了,因为他的死,是近代中国文化史上一件很重要的事情。他是自杀的,他怎么样的自杀法呢?1927年6月2日,当时北伐革命军,正在步步往北逼进,那天上午,清华刚办完了休学仪式,他跟同事们商量下学期怎么招生,然后歇了一会,叫了辆人力车,就去了熙和园。独自一个人,在石舫边抽着烟坐了一会,接着来到了昆明湖边的鱼藻轩,神情有点呆呆的,忽然扑通投水,投湖自杀。他进这个湖没多久,死得很快,甚至把他救上来的时候,发现他的内衣都还是干的,那怎么能死呢?湖也不深,他一投,求死的意志很坚定,栽进这个淤泥里头,湖里的淤泥把他的鼻子和嘴巴都塞住了,他是这么窒息死的。

他这个死就很若人猜疑,到底是为何而死?他留下一封遗书,说人生五十,只剩一死,经此世变,已经没办法再受侮辱了。他受了什么侮辱呢,有很多种说法,有人说朋友对他不住了,有人说是欠债了,也有人说是怕gd。我觉得最靠谱的说法,应该也不是殉清,而是像他的好同事,陈寅恪先生所说的,陈寅恪在给他的悼词挽文里面说凡是一个人在一个文化里面,被这个文化孕育出来,受这个文化教养极深极深的人,他一定对这个文化有很强烈的感触。所以当他看着这个文化消失败亡的时候,他必然有极大极大的痛苦,那种痛苦使得他到了最后,他要追求一种精神上的解脱跟自由无法跟随新时代的话,那不妨就去死了。就是这样,他是为文化而死。

为什么静安先生会为一个在1927年就已经逐渐消逝的,再来唤不回来的中国文化而死呢?

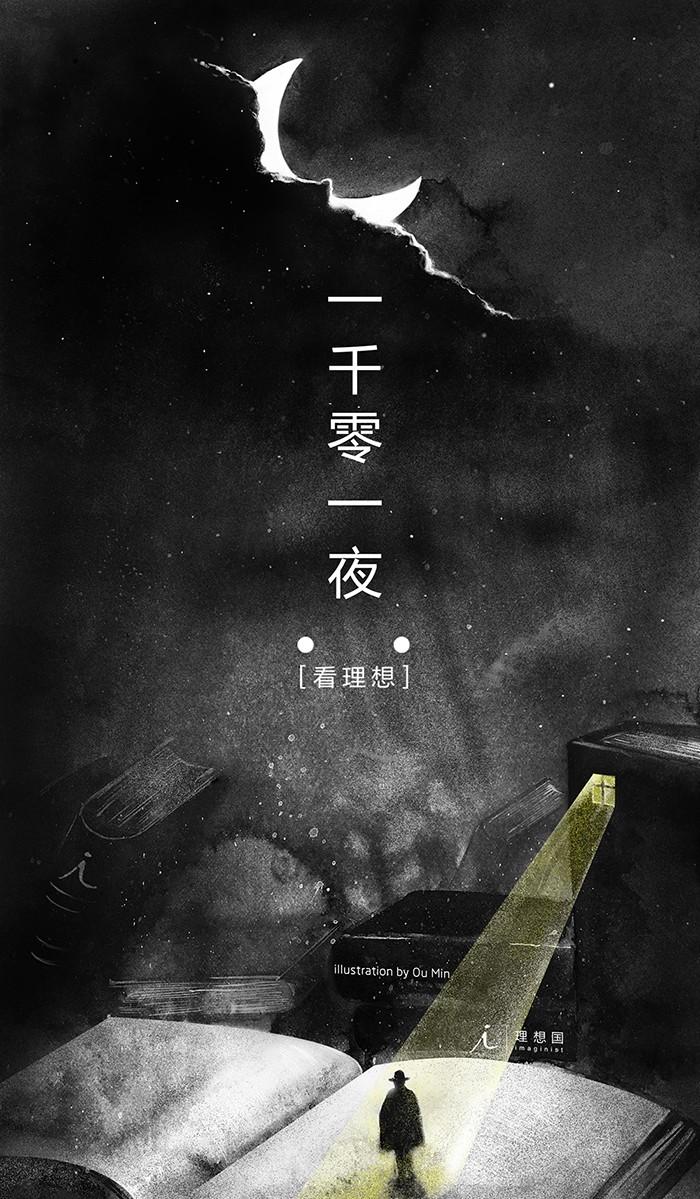

我们现在就为大家介绍他最流行最有名的一本书《人间词话》。

我们看看他怎么样替我们解读中国文化的精髓:

词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。

有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,亦必邻于理想故也。

词话这个东西,是中国古代常见的一种做文学点评的方法,诗话、词话,那这个话字呢,就像我们现在说书话、书评,不是太正式,带着一种闲散的意思,所以王国维写这个《人间词话》虽然颇有古风,但是另一方面很奇怪的是,我们刚才讲过他是一个不新不古、不中不西的一个做学问的态度。他做文学评论,了不起的地方是什么,他是全中国第一个把现代西方的文学批评观念跟哲学理念带进中国旧文学、古文学整理和研究的一个人。

然而在《人间词话》他这本最有名的文学批评著作里面,他却用到了词话这样一个古典的体裁,因为用了这个体裁,所以他不可能像一个现代我们看到的,受西方影响的文学评论著作那样,非常系统的,非常逻辑连贯、定义清晰的那样来写作、讨论文学观念。

《人间词话》的第一句就已经说到了他这本书最有名的一个概念,叫境界。到底什么叫境界,当然我们中国人都知道境界,比如我们常说,这人境界高,这个诗境界好,那幅画境界妙,但都会说境界,境界到底是什么意思呢,王国维整本书,几乎就在谈境界,但是奇怪的是,他明明可以但却没有为境界下一个严谨的定义。难怪后来很多人,就一直为这个问题困扰。

比如说我手里这本《人间词话》很厚,有人问我为什么我的这本这么厚,我就跟他解释,是因为这本书呢,是把历代的名家评注这本书的说法都汇编起来了,才那么厚。

尤其关于境界这两个字,各家有各家的说法。

简单的讲,境界是什么,境界在中国人来讲是个外来语,它是印度传过来的,是跟佛教一起传入中国的,原来的梵文叫“visaya”,这个梵文就牵涉到另一个佛教用语,叫六根。就是我们平时听到的说这个人六根不净,或那个人六根清净。六根就是佛教认为人有六种感官能力,即眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身,也就是触觉,还有意。

这个意听起来有点不好懂,用英文讲是mind,是心灵意识,就是说印度人或者佛教会认为人的心灵也是一种感官。感官就有感官的功能,比如眼睛用来看东西,耳朵用来听东西,佛教用语中有个词叫六视,就是眼视、耳视、鼻视、舍视、身视和意视,这六视和六根,它如果要看到,要感受到外面的东西,感受到的叫什么呢?那叫六尘,眼睛看到的是色,色不亦空空不亦色的那个色,耳朵听到的是声,鼻子闻到的是香,就是味道,舌头尝到的是味,身对应的就是触觉、触感,最后意对应的就是法。这就是六根、六视、六尘,听起来很复杂,还有更复杂的,就要说到境界了。

六根观照这个世界,感知这个世界,它是个佛教观念,跟我们一般的想法很不一样。我们一般人就觉得说外在世界好像是客观的,是唯物主义的观点,一样东西客观的存在在这里,有我没我都没有关系,但是佛教的理论却认为是什么呢,是我们六根的六种功能碰到这个世界,这个世界之内的这个东西就叫境界。

境界的意思就是我的感官、我意识,投射所达的这个世界范围,它认为世界之所以为世界,之所以存在,离不开我对这个世界的感知。

那为什么王国维写词就写词吧,要写境界呢。又或者说,为什么中国人谈文学、谈艺术、谈文化老爱讲境界、境界呢。这里面就看到我们中国文化跟中国美学的巧妙。

码字累了,先歇会,未完待续……