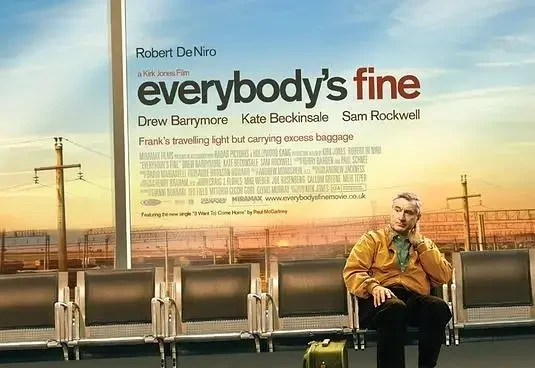

本片翻拍自意大利导演朱赛佩•多纳托雷1990年的同名电影,也叫everybody's life。也有人翻译成“一切都好”。

《天伦之旅》讲述了一位电线防护工弗兰克在发现自己与儿女距离越来越远时,不顾医生劝阻,孤身贯穿美国东西部,看望四个不同地区的四个儿女寻找原因的故事,真实地揭示了父母与孩子关系真相。

好莱坞电影《普通人》《母女情深》,《克莱默夫妇》,都是深层严肃的亲情片,但本片不同,本片通过轻快的音乐,明亮的光线处理,即使是一个孤独的老头在家,也并不感觉到氛围沉重。

接下来文章将从父母与孩子相处的三个方面来分析这部影片,以及影片带给我们的思考。

一:良性的父母儿女关系,是报“喜”也报“忧”。

影片中大女儿跟父亲声称自己的儿子杰克成绩在班上是数一数二的,可当老头弗兰克问起自己的外孙时,杰克却说他成绩不好,他不喜欢学习。同时大女儿也隐瞒了丈夫出轨问题。

小女儿也向父亲隐瞒了自己怀孕,并且是同性恋。租了一个高级公寓和一辆豪华加长车,为的就是向父亲证明,她过得很好。但也一切都被父亲看出来了。

其实我们又何尝不是和她们一样,离开了家,遇到困难挫折,但选择了报喜不报忧,怕自己不够好,给他们添乱;怕自己的脆弱,成为了他们麻烦;怕自己的求助,让他们陷入混乱;怕自己成为家人的累赘,于是啥苦都拼命往肚子里咽。

“不麻烦别人,关系永远无从建立,怕麻烦别人的人,注定孤独一生。”

影片中四个儿女都很爱他的父亲,但他们却用一张无形而冰冷的铁笼,将最爱的父亲,摒弃在笼外边。

这铁笼,就是“我不够好,我不能和你分享忧伤,我不该让你看见脆弱,我不能麻烦你”。

“报喜不报忧”的方法短期可以用来敷衍,但是很多事情“纸包不住火”,不可能一直瞒着他们。弗兰克一来见到她们,所有的谎言的不攻自破了。想要获得理解和支持,必须要自己主动跨出这一步。

信任父母,如果遇到糟糕的事情,要跟父母说,一起来面对。无论什么时候,爸爸妈妈都是你永远的后盾,无论什么时候都支持你,爱你。

父母某种程度上是渴望被麻烦的,他们也渴望懂我们。

中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com),对2008名受访者进行了一项调查,结果显示52.0%的受访者和父母经常报喜不报忧,43.6%的受访者和父母偶尔这样。

调查中,61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心,51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感,50.3%的受访者觉得自己可以解决,不需要告诉对方。

《亲密关系》中有这样一句话:

“一段亲密关系是两个人不断靠近的过程,需要不断勇敢地自我暴露。”

一句我过的挺好的,不仅是影片中儿女对父亲说的谎话,更加是我们自己对父母说的谎话。

所以亲人之间哪有什么麻不麻烦,只有对彼此真实的牵挂。影片告诉观众,良性的父母与儿女关系,是既报喜也报忧。

二:做好你自己,你就是父母的骄傲。

影片中大儿子大卫从小想做一个画匠,但父亲跟他说“你在强上画画会有小狗在上面撒尿,你还是做个艺术家吧。”“你会成为我的骄傲吗?”孩童年纪的大卫回答,“会的”。

自从母亲去世后,他染上毒品,就离开了这个世界。影片最后父亲梦到大卫来告别,父亲悔改过来,对大卫说,“不管你做什么,我都为你骄傲。”

我们认为,我们只有表现优秀,做得好,才会被接纳。其实不是这样的,即使生活不如父母想成为的那样,但只要你喜欢,你都是父母的骄傲。

德国戏剧家莱辛说过一句话:" 走得最慢的人,只要他不丧失目标,也比漫无目的地徘徊的人走得快。"

而家人就是他的目标,就是那个温暖的家。

影片中弗兰克的小儿子罗伯特不是指挥家,而是鼓手,知道真相的父亲依然为罗伯特感到骄傲。其实小儿子过得也不是很如意,女朋友不能接受他四处奔波演出,罗伯特给不了女友一个安定的家。

米兰·昆德拉在《生命不能承受之轻》中说:

“生活时常让我们感到艰辛,并会让我们无数次目睹生命在各种重压之下的扭曲与变形。”

正因为如此,我们才更需要摆脱他人的期待,找到真正的自己。

生活虽然辛苦,但我们仍然不愿意放弃那种滚烫的人生!

作家刘娜说:

“人间最幸运的事,就是在上苍允许的时间里,在父母康健的岁月里,我们历经逃离和回归、争吵与和解、眼泪和欢笑后,终于懂得并做到:

哪怕,我们没有活成父母的骄傲,依然配得上给他们一个拥抱。”

人最可怕的就是:连自己都认为我的人生只有这条路是最对的,而我自己没本事走下去。罗伯特虽然不是父亲口中的指挥家,但他依然爱着他的鼓手角色,一直走下去。

我爸常常跟我说“年轻人想出去闯闯是好事,但是如果你哪一天闯累了,受得委屈多了想回来,爸爸妈妈永远在家,给你敞开着大门。”我也很庆幸,我可以有一个这么爱我的父亲。

毛姆曾在书中写道,我用尽了全力,过着平凡的一生。

不管日子有多平凡,在父母心中,有你就很幸福,你只需做好你自己就行。

三:良性的父母和孩子的关系,是要学会倾听。

影片父亲在和小女儿吃饭的时候问“为什么你们有事总是不跟我说,而是和你妈妈说,每次我一拿起电话就是爸,妈妈呢。小女儿也说“因为妈妈善于聆听,而你善谈”。

影片最后弗兰克妻子墓前,反省“如果可以从头再来,我会要求孩子们少一些”。到最后 他才领悟到这一真谛。在影片用最真实,最贴近生活的镜头照出现实生活中父母与孩子相处的问题。

你总是抱怨孩子不和你吐露心声,什么都瞒着你,但你有认真的去学会倾听吗?

聆听孩子的话对孩子的成长是非常有利的,同时也能够促进家长与孩子之间的关系,这样能够减少隔阂的产生,从而孩子会觉得父母是理解自己的那个人,便会主动和父母亲近。

关于怎么倾听,下面我分享几个建议:

当我们细微的感受到孩子情绪变化的时候不要表露出任何不耐烦的情绪,因为孩子能够很敏感的感受到父母心不在焉或是其他等等。

表现出好奇、兴趣和热情,可以使用眼神、手势、抚摩等方法,营造宽松气氛,鼓励孩子多说话。

“父母之爱子,则为之计深远。”如果我们真的希望自己的孩子能够健康快乐地成长,那我们就需要认真倾听孩子的想法。

卡耐基说过:一双灵巧的耳朵,胜过十张能说会道的嘴巴。

比如,在孩子说到关键之处时,回应一句“这样啊”、“然后呢”之类的话,激发孩子继续表达的兴致。

或者至少要重复孩子说的一些话,表示自己正在认真倾听这些信息。

马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》一书中写道:

要放下先入为主的想法,放下急于作出判断的欲望,不要急着给出建议,而是专注于体会对方的需求。

而作为孩子,也应该学会倾听父母心声。

《少有人走的路》中说:“倾听是把注意力放到对方身上,它是爱的具体表现形式。”

注意交流时双方的情绪。情绪是一个感测器,当你明显发觉自己或者对方发急了或者伤心的时候,肯定是触碰到了双方在观念上有分歧的部分。

这个时候最常用的技巧就是“热情绪,冷处理”——气头上不说话。

四:导演善于用最朴实的镜头,掀起观众内心深处的涟漪,久久不能平静。

影片最催人泪下的,不是弗兰克孤零零地拖着箱子辗转东西两边的时候,不是因为手表时差错过火车而一个人奔波与漆黑又寒冷的夜里的时候,也不是弯下岣嵝的身子一点一点捡起那些药渣的时候,而是他与女儿在机场告别的那个背影。

影片就是用这么贴近生活的镜头,引起观众最深的共鸣。虽影片没有过多的悲伤情感渲染,但那个背影,足以让观众泪目。

龙应台在《目送》中这样写道: 所谓父母子女一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地目送他的背影渐行渐远。 你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他在用背影默默的告诉你:不必追。

影片通过紧凑的情节,虚实的镜头,真实地呈现出了父亲弗兰克与四个孩子之间的温情。在导演科尔•琼斯的镜头下,父母与子女相处的问题暴露得一览无余。从而给予观众一定的思考。

而影片中多次出现的电线杆,仿佛把这一家人的爱连接在一起,尽管他们横跨美国东西部。高低错落井然有序的电线杆,带给观众的是那此起彼伏的心潮吧。

总结:影片告诉我们父母与儿女相处的三个真相:学会倾听;做你自己,你永远是父母的骄傲;父母与孩子的关系是报喜也报忧。愿你们的家庭都能和弗兰克一家这样温馨,美好。

end

作者简介:我是@小米辣椒不怕辣 专注情感领域,希望我的文字可以给你带来一定的思考,欢迎留言点赞关注呀~