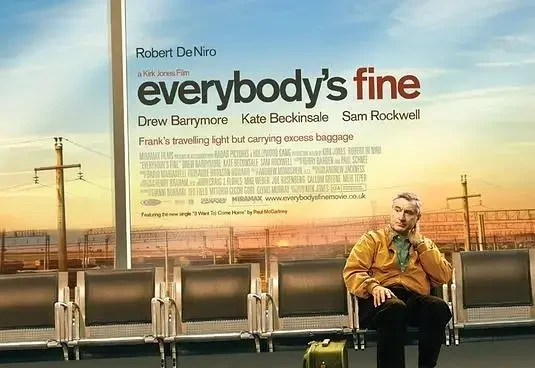

本片翻拍自意大利導演朱賽佩•多納托雷1990年的同名電影,也叫everybody's life。也有人翻譯成“一切都好”。

《天倫之旅》講述了一位電線防護工弗蘭克在發現自己與兒女距離越來越遠時,不顧醫生勸阻,孤身貫穿美國東西部,看望四個不同地區的四個兒女尋找原因的故事,真實地揭示了父母與孩子關系真相。

好萊塢電影《普通人》《母女情深》,《克萊默夫婦》,都是深層嚴肅的親情片,但本片不同,本片通過輕快的音樂,明亮的光線處理,即使是一個孤獨的老頭在家,也并不感覺到氛圍沉重。

接下來文章将從父母與孩子相處的三個方面來分析這部影片,以及影片帶給我們的思考。

一:良性的父母兒女關系,是報“喜”也報“憂”。

影片中大女兒跟父親聲稱自己的兒子傑克成績在班上是數一數二的,可當老頭弗蘭克問起自己的外孫時,傑克卻說他成績不好,他不喜歡學習。同時大女兒也隐瞞了丈夫出軌問題。

小女兒也向父親隐瞞了自己懷孕,并且是同志。租了一個進階較高價的電梯大廈和一輛豪華加長車,為的就是向父親證明,她過得很好。但也一切都被父親看出來了。

其實我們又何嘗不是和她們一樣,離開了家,遇到困難挫折,但選擇了報喜不報憂,怕自己不夠好,給他們添亂;怕自己的脆弱,成為了他們麻煩;怕自己的求助,讓他們陷入混亂;怕自己成為家人的累贅,于是啥苦都拼命往肚子裡咽。

“不麻煩别人,關系永遠無從建立,怕麻煩别人的人,注定孤獨一生。”

影片中四個兒女都很愛他的父親,但他們卻用一張無形而冰冷的鐵籠,将最愛的父親,摒棄在籠外邊。

這鐵籠,就是“我不夠好,我不能和你分享憂傷,我不該讓你看見脆弱,我不能麻煩你”。

“報喜不報憂”的方法短期可以用來敷衍,但是很多事情“紙包不住火”,不可能一直瞞着他們。弗蘭克一來見到她們,所有的謊言的不攻自破了。想要獲得了解和支援,必須要自己主動跨出這一步。

信任父母,如果遇到糟糕的事情,要跟父母說,一起來面對。無論什麼時候,爸爸媽媽都是你永遠的後盾,無論什麼時候都支援你,愛你。

父母某種程度上是渴望被麻煩的,他們也渴望懂我們。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對2008名受訪者進行了一項調查,結果顯示52.0%的受訪者和父母經常報喜不報憂,43.6%的受訪者和父母偶爾這樣。

調查中,61.7%的受訪者歸因于不希望對方為自己擔心,51.2%的受訪者歸因于希望給對方更多的安全感和舒适感,50.3%的受訪者覺得自己可以解決,不需要告訴對方。

《親密關系》中有這樣一句話:

“一段親密關系是兩個人不斷靠近的過程,需要不斷勇敢地自我暴露。”

一句我過的挺好的,不僅是影片中兒女對父親說的謊話,更加是我們自己對父母說的謊話。

是以親人之間哪有什麼麻不麻煩,隻有對彼此真實的牽挂。影片告訴觀衆,良性的父母與兒女關系,是既報喜也報憂。

二:做好你自己,你就是父母的驕傲。

影片中大兒子大衛從小想做一個畫匠,但父親跟他說“你在強上畫畫會有小狗在上面撒尿,你還是做個藝術家吧。”“你會成為我的驕傲嗎?”孩童年紀的大衛回答,“會的”。

自從母親去世後,他染上毒品,就離開了這個世界。影片最後父親夢到大衛來告别,父親悔改過來,對大衛說,“不管你做什麼,我都為你驕傲。”

我們認為,我們隻有表現優秀,做得好,才會被接納。其實不是這樣的,即使生活不如父母想成為的那樣,但隻要你喜歡,你都是父母的驕傲。

德國戲劇家萊辛說過一句話:" 走得最慢的人,隻要他不喪失目标,也比漫無目的地徘徊的人走得快。"

而家人就是他的目标,就是那個溫暖的家。

影片中弗蘭克的小兒子羅伯特不是指揮家,而是鼓手,知道真相的父親依然為羅伯特感到驕傲。其實小兒子過得也不是很如意,女朋友不能接受他四處奔波演出,羅伯特給不了女友一個安定的家。

米蘭·昆德拉在《生命不能承受之輕》中說:

“生活時常讓我們感到艱辛,并會讓我們無數次目睹生命在各種重壓之下的扭曲與變形。”

正因為如此,我們才更需要擺脫他人的期待,找到真正的自己。

生活雖然辛苦,但我們仍然不願意放棄那種滾燙的人生!

作家劉娜說:

“人間最幸運的事,就是在上蒼允許的時間裡,在父母康健的歲月裡,我們曆經逃離和回歸、争吵與和解、眼淚和歡笑後,終于懂得并做到:

哪怕,我們沒有活成父母的驕傲,依然配得上給他們一個擁抱。”

人最可怕的就是:連自己都認為我的人生隻有這條路是最對的,而我自己沒本事走下去。羅伯特雖然不是父親口中的指揮家,但他依然愛着他的鼓手角色,一直走下去。

我爸常常跟我說“年輕人想出去闖闖是好事,但是如果你哪一天闖累了,受得委屈多了想回來,爸爸媽媽永遠在家,給你敞開着大門。”我也很慶幸,我可以有一個這麼愛我的父親。

毛姆曾在書中寫道,我用盡了全力,過着平凡的一生。

不管日子有多平凡,在父母心中,有你就很幸福,你隻需做好你自己就行。

三:良性的父母和孩子的關系,是要學會傾聽。

影片父親在和小女兒吃飯的時候問“為什麼你們有事總是不跟我說,而是和你媽媽說,每次我一拿起電話就是爸,媽媽呢。小女兒也說“因為媽媽善于聆聽,而你善談”。

影片最後弗蘭克妻子墓前,檢討“如果可以從頭再來,我會要求孩子們少一些”。到最後 他才領悟到這一真谛。在影片用最真實,最貼近生活的鏡頭照出現實生活中父母與孩子相處的問題。

你總是抱怨孩子不和你吐露心聲,什麼都瞞着你,但你有認真的去學會傾聽嗎?

聆聽孩子的話對孩子的成長是非常有利的,同時也能夠促進家長與孩子之間的關系,這樣能夠減少隔閡的産生,進而孩子會覺得父母是了解自己的那個人,便會主動和父母親近。

關于怎麼傾聽,下面我分享幾個建議:

當我們細微的感受到孩子情緒變化的時候不要表露出任何不耐煩的情緒,因為孩子能夠很敏感的感受到父母心不在焉或是其他等等。

表現出好奇、興趣和熱情,可以使用眼神、手勢、撫摩等方法,營造寬松氣氛,鼓勵孩子多說話。

“父母之愛子,則為之計深遠。”如果我們真的希望自己的孩子能夠健康快樂地成長,那我們就需要認真傾聽孩子的想法。

卡耐基說過:一雙靈巧的耳朵,勝過十張能說會道的嘴巴。

比如,在孩子說到關鍵之處時,回應一句“這樣啊”、“然後呢”之類的話,激發孩子繼續表達的興緻。

或者至少要重複孩子說的一些話,表示自己正在認真傾聽這些資訊。

馬歇爾·盧森堡在《非暴力溝通》一書中寫道:

要放下先入為主的想法,放下急于作出判斷的欲望,不要急着給出建議,而是專注于體會對方的需求。

而作為孩子,也應該學會傾聽父母心聲。

《少有人走的路》中說:“傾聽是把注意力放到對方身上,它是愛的具體表現形式。”

注意交流時雙方的情緒。情緒是一個感測器,當你明顯發覺自己或者對方發急了或者傷心的時候,肯定是觸碰到了雙方在觀念上有分歧的部分。

這個時候最常用的技巧就是“熱情緒,冷處理”——氣頭上不說話。

四:導演善于用最樸實的鏡頭,掀起觀衆内心深處的漣漪,久久不能平靜。

影片最催人淚下的,不是弗蘭克孤零零地拖着箱子輾轉東西兩邊的時候,不是因為手表時差錯過火車而一個人奔波與漆黑又寒冷的夜裡的時候,也不是彎下岣嵝的身子一點一點撿起那些藥渣的時候,而是他與女兒在機場告别的那個背影。

影片就是用這麼貼近生活的鏡頭,引起觀衆最深的共鳴。雖影片沒有過多的悲傷情感渲染,但那個背影,足以讓觀衆淚目。

龍應台在《目送》中這樣寫道: 所謂父母子女一場,隻不過意味着,你和他的緣分就是今生今世不斷地目送他的背影漸行漸遠。 你站立在小路的這一端,看着他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他在用背影默默的告訴你:不必追。

影片通過緊湊的情節,虛實的鏡頭,真實地呈現出了父親弗蘭克與四個孩子之間的溫情。在導演科爾•瓊斯的鏡頭下,父母與子女相處的問題暴露得一覽無餘。進而給予觀衆一定的思考。

而影片中多次出現的電線杆,仿佛把這一家人的愛連接配接在一起,盡管他們橫跨美國東西部。高低錯落井然有序的電線杆,帶給觀衆的是那此起彼伏的心潮吧。

總結:影片告訴我們父母與兒女相處的三個真相:學會傾聽;做你自己,你永遠是父母的驕傲;父母與孩子的關系是報喜也報憂。願你們的家庭都能和弗蘭克一家這樣溫馨,美好。

end

作者簡介:我是@小米辣椒不怕辣 專注情感領域,希望我的文字可以給你帶來一定的思考,歡迎留言點贊關注呀~