作者 | 蒙奇奇的书架(孔网店铺:蒙奇奇的书架的书摊)

来源 | 孔夫子旧书网App动态

说起中国台湾的作家高阳(1922-1992,图一),凡是爱读历史小说的书友可以说是无人不知,无人不晓。在十几二十年前的台湾,只要有书店,只要有摆书的地摊,肯定就有高阳写的新书、旧书在贩售。一句话:在华人圈子里,高阳和金庸真正是中国作家的骄傲啊。

高阳的本名是许晏骈("晏骈"的发音同"雁冰"),表字雁冰,今杭州人。用现在的话说,从高阳的叔祖起,许氏一家就是正宗的"动笔家族"了。

高阳的几位叔祖在清末时期都已位极人臣,例如这位许庚身(1825-1893,图二)。许庚身在咸丰一朝曾参与撰修朝廷的《宣宗成皇帝本纪》、皇室宗谱及《臣工列传》等书,同治一朝一直在方略馆中负责各种图书的编撰工作。他进献的《春秋属辞》,受到同治皇帝的嘉奖。太平天国运动兴起后,他在军机处工作,在军机章京任内,参与策划清廷对太平军和捻军的军事行动,并纂辑《剿平太平天国方略》。事后又参与编写《钦定剿平粤匪方略》一书,为清政府总结经验。后迁鸿胪寺少卿、方略馆提调兼总纂、内阁侍读学士、江西学政等。

图三为许庚身亲笔所记日记的书影(选自《晚清军机大臣日记五种》一书)。咸丰时,许庚身曾代替同僚在皇宫值班,连续票签了二百多道文件。当咸丰帝见到他名字时,觉得奇怪,就询问当时担任侍郎的许乃普,才知道许庚身是许乃普的侄儿。

……

岁月荏苒。斗转星移。"动笔家族"已传承到高阳这一代。高阳的父亲早逝,由母亲带大。1946年,高阳考取杭州笕桥空军军官学校,录为文职人员。1949年赴台湾,于军中刊物、文艺活动中显露才华。1953年,高阳写的长篇小说《猛虎与蔷薇》、《霏霏》面世。

1957年,高阳担任台湾"国防部参谋总长"王叔铭(1905-1998,山东诸城人,图四)的秘书。1949年后至整个1950年代,台湾曾多次派遣美国制造的轰炸机轰炸大陆的沿海城市,而当时台湾空军的第一把手——"空军司令",就是王叔铭!可以这么说,直到大陆解放后,王叔铭的双手依然沾满了中国人民的鲜血。

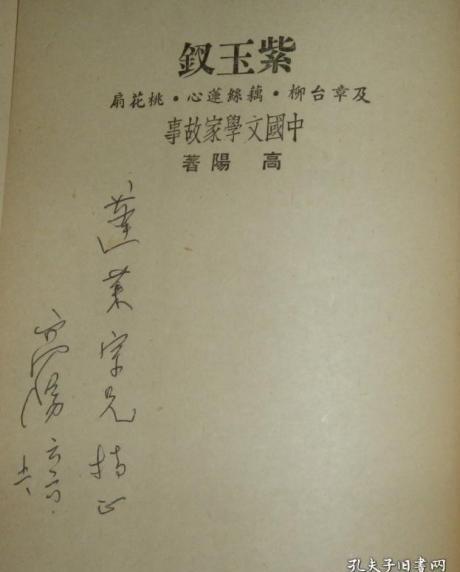

图五这本书,署高阳的本名许晏骈,比较罕见,孔网有售。图六是高阳为书友签名的书影。

高阳动起笔来丝毫不逊色于他的列祖列宗。高阳的家里准备了三张书桌,每张书桌写一本书,两本书同时写而方寸不乱,决不会写窜味儿。另外一张书桌给高阳女儿专用。

拍过《火烧圆明园》、《垂帘听政》的香港导演李翰祥(1926-1996,辽宁葫芦岛人,图七)和高阳是好朋友。在他看来,一贯以写历史长篇饮誉于华人世界的大作家高阳,家中一定藏书甚多。谁知当他来到高阳家一瞧,高氏书房却是四壁空空,最引人注意的摆设不是作家文人所必备的书籍、古玩与文房四宝,比比皆是的居然是些空酒瓶,而且以威士忌、花雕(一种绍兴米酒名,北方用来做菜,南方用来饮用)为多。

高阳为酒生,亦为酒死。他一生疏于理财,并且大部分钱财都让他买酒买肉了,直到病逝,尚背负一身债务。李翰祥打算将高阳的《荆轲》一书拍成多集电影或是电视连续剧,谈妥后两人饮酒,高阳又喝得烂醉如泥,卧于榻上鼾声大作。李翰祥见夜已深沉,掏出衣袋里的所有钞票,塞在桌下,告辞而归。但是,遗憾的是,高阳还没有动笔将《荆轲》一书改编成影视剧本,即于1992年6月6日撒手尘寰。

高阳曾回忆童年时在杭州,家门口悬挂着三块皇帝御赐的匾额,花厅内的巨匾则是慈禧太后亲书,这一切都是靠祖宗们一笔一划写出来的。

读书子弟通过科举入仕,光宗耀祖,这一切来的并不容易。十年寒窗苦读,头悬梁,锥刺股,吃得苦中苦,方为人上人。

空想天上掉馅饼的好事,古今从无。

一个好的社会,会给真正有本事的读书人带来功名。有了功名就有了利禄,这当然是正常的,否则岂不饿死?

一个坏的社会,必然是劣币驱逐良币。晚清社会不就是这样吗?用张爱玲的爷爷——张佩纶的话来说:中枢(已)一蟹不如一蟹……

高阳的女儿许议今1974年出生,属虎。在爸爸身边熏陶多年,不知她现在是能写,还是不能写。……

孔网社区有个"米小书"发的帖子:"台湾出版过高阳全集73种92册精装本有人见过吗?"其中第11楼跟帖写道:……,因念及高陽之女尚未成年,仍需教育經費,故決定將「高陽作品集」以購贈方式,所得全數贈與許議今作為教育基金,以助其完成學業。……

上述所言之"教育經費"是1991-1992年的事。2013年时,孔网帖主"米小书"愿出两万元人民币收购这套"購贈"的《高陽作品集》。

记得侯宝林的相声里说过:都盼画家们早死,说相声的能长寿。因为画家一死,画就值钱了。说相声的一死,这一夜,谁来说相声?

如果真有秦始皇所追求的长生不老药,画家、作家、说相声的、唱戏唱滑稽的、国家级的各种匠人,应该第一批先吃。

分药的时候,要尽量公平一点哦。