近日,记录于《石渠宝笈》,从未公开的苏轼画作《偃松图》在清华大学“水木湛清华:中国古代绘画中的自然展”上露面。

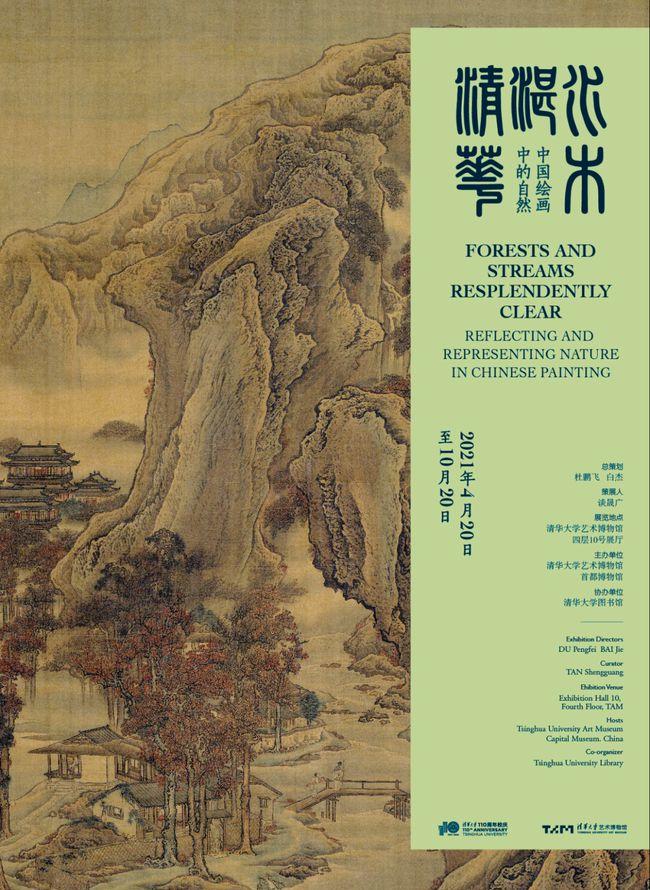

“水木湛清华”展海报

值得一提的是,该画后有明代温州人张谦跋。这也是张谦跋真迹第一次面世。据史料记载,这位善书善鉴画者“永嘉张谦”,却于洪武三十年(1397),受“胡党蓝党”二案株连,惨遭凌迟处死。

一个人的品行和才华,常常不是护身符,有时甚至还是墓志铭。从张谦的遭遇来说,枉死“政治的屠刀”,实在是有点悲凉。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01" data-track="5">“南北榜案”是不是朱元璋“主导”的科举丑闻?</h1>

张谦的遭遇,要从明洪武三十年(1397年)的那场三年一度的科举考试说起。

科举乃国家大事,事关重大,朱元璋再三考虑,任命了翰林学士刘三吾和王府纪善白信蹈主持这次考试的殿试。

然而,考试的结果一经公布,就在朝野上下掀起了轩然大波。原因是,被录取的51人,全部为南方人,北方士子一人未录。这在科举考试历史上也是很少见的。

于是,北方学子纷纷谴责刘三吾等人偏袒南方士子。北方籍官员也纷纷上书朱元璋,要求彻查。

朱元璋立即下令,火速成立12人的调查小组,对落第试卷进行审阅,增录北方人入仕。这12人的调查小组中,就有时任“右司直郎”的温州人张谦。

苏轼《偃松图》

然而调查结果再次出乎大家的意料。经调查小组优中选优呈上来的试卷,文笔不佳,甚至犯禁忌之语。而之前录取的51位南方士子的试卷,处处体现着真才实学。

对于这个复查结果,北方士子当然不认同。对刘三吾等人,再次群起而攻之。最后,为了平息北方士子的怒火,朱元璋下令,将主考刘三吾和副主考白蹈信,以及后来进入调查小组的12人,一共14人定性为为“蓝玉余党”,流放的流放、处死的处死。同时,由朱元璋亲自策问,录取了61人,全部都是北方人。

至此,这场“南北榜案”才终于落幕。对于事情的结果,时人和后人,恐怕都看得出“另有隐情”,与其说是一场“科举事件”,更不如说是朱元璋的又一次“政治平衡术”。

而包括张谦等人,无端做了“政治屠刀”下的冤魂。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02" data-track="33">为何是他们含冤被杀?</h1>

事实上,因“南北榜案”被处理的14人,皆是官声公正、学问渊博,由朱元璋钦点任命的。

比如,主考刘三吾,当时已85高龄,其品德以“为人慷慨,不设城府,自号坦坦翁”为世人所公认。朱元璋对他十分敬重,甚至连立储之事都询问过刘三吾的意见。

时任“右司直郎”的温州人张谦,也是由朱元璋钦点进入调查组的。据明《弘治温州府志》记载,张谦“笃信《朱子本义》,反复研究,盖亦有年。尝以明经举太学正。”“先生学识该洽”,“在太学,三经诸生各以所业请益先生,随问随答”。

张谦跋真迹

那么,受朱元璋信任,却为何遭遇如此悲惨?

关键就是这14人,都没有“遵照”皇帝朱元璋的意图执行。可谓是成也“学问”,败也“学问”。

这要从当时的历史背景说起。

洪武年间,北元尚在,北方经济远不如南方。这导致明朝初年的科举考试中,南方士子获胜多。这在一定程度上打击了北方士子的积极性,懒惰成风,且“多有不欲仕者”。

因此,朱元璋考虑到,“北方人士服属于元较久,虑遗民犹有故元之思,颇欲以假科举名以笼络之”。但是,包括刘三吾等在内的考官和调查组,均违背了皇帝的本意。

其实,从保全自己的角度来说,刘三吾等人只要随便录取几位北方士子,而不是费力不讨好地按真才实学录取,就不会遭遇大劫。但是,如此行事,恐怕过不了他们自己这一关。

包括后来的12人调查小组,因皆是学问渊博之人,面对南北士子的差距,自然也无法“睁眼说瞎话”。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03" data-track="34">结语</h1>

后来,为了搜罗刘三吾、张谦等人的罪证,就把他们在洪武二十九年奉命编纂的历代帝王事迹的作品,拿出来做文章。认定他们在撰述汉武帝有时不论罪的轻重皆杀之的论述,是在影射朱元璋诛杀胡党、蓝党,由此将他们定性为胡党、蓝党的党羽。

真可谓是“欲加之罪何患无辞”!

回溯历史,荣辱成败,往往不是一句“对与错”就能论定;而一个人的终局,却往往囿于“罪与罚”。

如何不让自己陷入“老实人吃亏”这个处境,恐怕没有天下一统的“方法准则”,只能靠个人的情商和智商了。

今日话题:你如何看待“老实人吃亏”这句话?欢迎在评论区留言交流。