近日,記錄于《石渠寶笈》,從未公開的蘇轼畫作《偃松圖》在清華大學“水木湛清華:中國古代繪畫中的自然展”上露面。

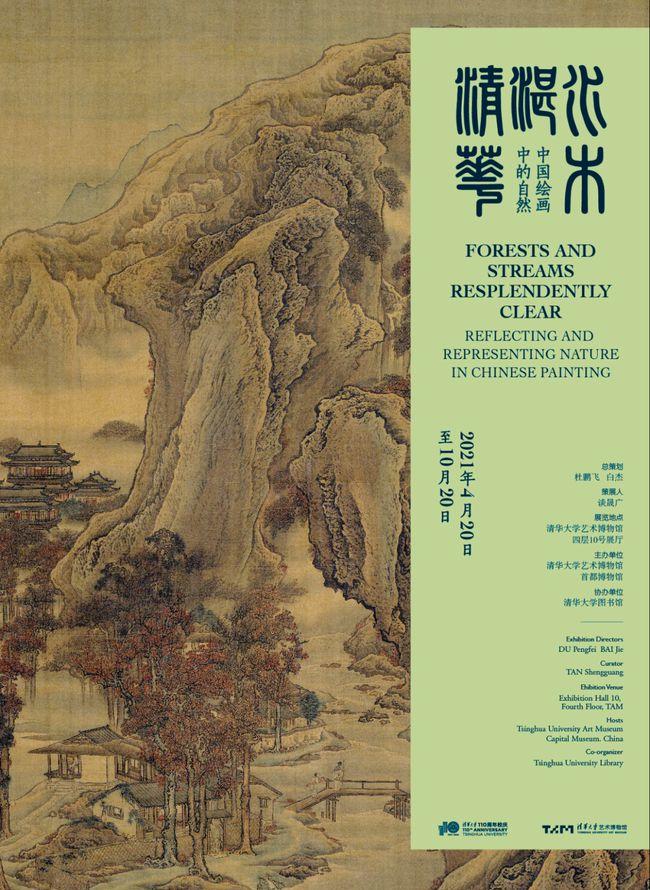

“水木湛清華”展海報

值得一提的是,該畫後有明代溫州人張謙跋。這也是張謙跋真迹第一次面世。據史料記載,這位善書善鑒畫者“永嘉張謙”,卻于洪武三十年(1397),受“胡黨藍黨”二案株連,慘遭淩遲處死。

一個人的品行和才華,常常不是護身符,有時甚至還是墓志銘。從張謙的遭遇來說,枉死“政治的屠刀”,實在是有點悲涼。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01" data-track="5">“南北榜案”是不是朱元璋“主導”的科舉醜聞?</h1>

張謙的遭遇,要從明洪武三十年(1397年)的那場三年一度的科舉考試說起。

科舉乃國家大事,事關重大,朱元璋再三考慮,任命了翰林學士劉三吾和王府紀善白信蹈主持這次考試的殿試。

然而,考試的結果一經公布,就在朝野上下掀起了軒然大波。原因是,被錄取的51人,全部為南方人,北方士子一人未錄。這在科舉考試曆史上也是很少見的。

于是,北方學子紛紛譴責劉三吾等人偏袒南方士子。北方籍官員也紛紛上書朱元璋,要求徹查。

朱元璋立即下令,火速成立12人的調查小組,對落第試卷進行審閱,增錄北方人入仕。這12人的調查小組中,就有時任“右司直郎”的溫州人張謙。

蘇轼《偃松圖》

然而調查結果再次出乎大家的意料。經調查小組優中選優呈上來的試卷,文筆不佳,甚至犯禁忌之語。而之前錄取的51位南方士子的試卷,處處展現着真才實學。

對于這個複查結果,北方士子當然不認同。對劉三吾等人,再次群起而攻之。最後,為了平息北方士子的怒火,朱元璋下令,将主考劉三吾和副主考白蹈信,以及後來進入調查小組的12人,一共14人定性為為“藍玉餘黨”,流放的流放、處死的處死。同時,由朱元璋親自策問,錄取了61人,全部都是北方人。

至此,這場“南北榜案”才終于落幕。對于事情的結果,時人和後人,恐怕都看得出“另有隐情”,與其說是一場“科舉事件”,更不如說是朱元璋的又一次“政治平衡術”。

而包括張謙等人,無端做了“政治屠刀”下的冤魂。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02" data-track="33">為何是他們含冤被殺?</h1>

事實上,因“南北榜案”被處理的14人,皆是官聲公正、學問淵博,由朱元璋欽點任命的。

比如,主考劉三吾,當時已85高齡,其品德以“為人慷慨,不設城府,自号坦坦翁”為世人所公認。朱元璋對他十分敬重,甚至連立儲之事都詢問過劉三吾的意見。

時任“右司直郎”的溫州人張謙,也是由朱元璋欽點進入調查組的。據明《弘治溫州府志》記載,張謙“笃信《朱子本義》,反複研究,蓋亦有年。嘗以明經舉太學正。”“先生學識該洽”,“在太學,三經諸生各以所業請益先生,随問随答”。

張謙跋真迹

那麼,受朱元璋信任,卻為何遭遇如此悲慘?

關鍵就是這14人,都沒有“遵照”皇帝朱元璋的意圖執行。可謂是成也“學問”,敗也“學問”。

這要從當時的曆史背景說起。

洪武年間,北元尚在,北方經濟遠不如南方。這導緻明朝初年的科舉考試中,南方士子獲勝多。這在一定程度上打擊了北方士子的積極性,懶惰成風,且“多有不欲仕者”。

是以,朱元璋考慮到,“北方人士服屬于元較久,慮遺民猶有故元之思,頗欲以假科舉名以籠絡之”。但是,包括劉三吾等在内的考官和調查組,均違背了皇帝的本意。

其實,從保全自己的角度來說,劉三吾等人隻要随便錄取幾位北方士子,而不是費力不讨好地按真才實學錄取,就不會遭遇大劫。但是,如此行事,恐怕過不了他們自己這一關。

包括後來的12人調查小組,因皆是學問淵博之人,面對南北士子的差距,自然也無法“睜眼說瞎話”。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03" data-track="34">結語</h1>

後來,為了搜羅劉三吾、張謙等人的罪證,就把他們在洪武二十九年奉命編纂的曆代帝王事迹的作品,拿出來做文章。認定他們在撰述漢武帝有時不論罪的輕重皆殺之的論述,是在影射朱元璋誅殺胡黨、藍黨,由此将他們定性為胡黨、藍黨的黨羽。

真可謂是“欲加之罪何患無辭”!

回溯曆史,榮辱成敗,往往不是一句“對與錯”就能論定;而一個人的終局,卻往往囿于“罪與罰”。

如何不讓自己陷入“老實人吃虧”這個處境,恐怕沒有天下一統的“方法準則”,隻能靠個人的情商和智商了。

今日話題:你如何看待“老實人吃虧”這句話?歡迎在評論區留言交流。