暴风骤雨考验

5月15日,雷暴大风强降雨突袭我省信阳、南阳、周口等地,风雨过后,周口地区正在灌浆的小麦出现不同程度的倒伏现象,抖音里分享小麦倒伏的视频让人揪心。

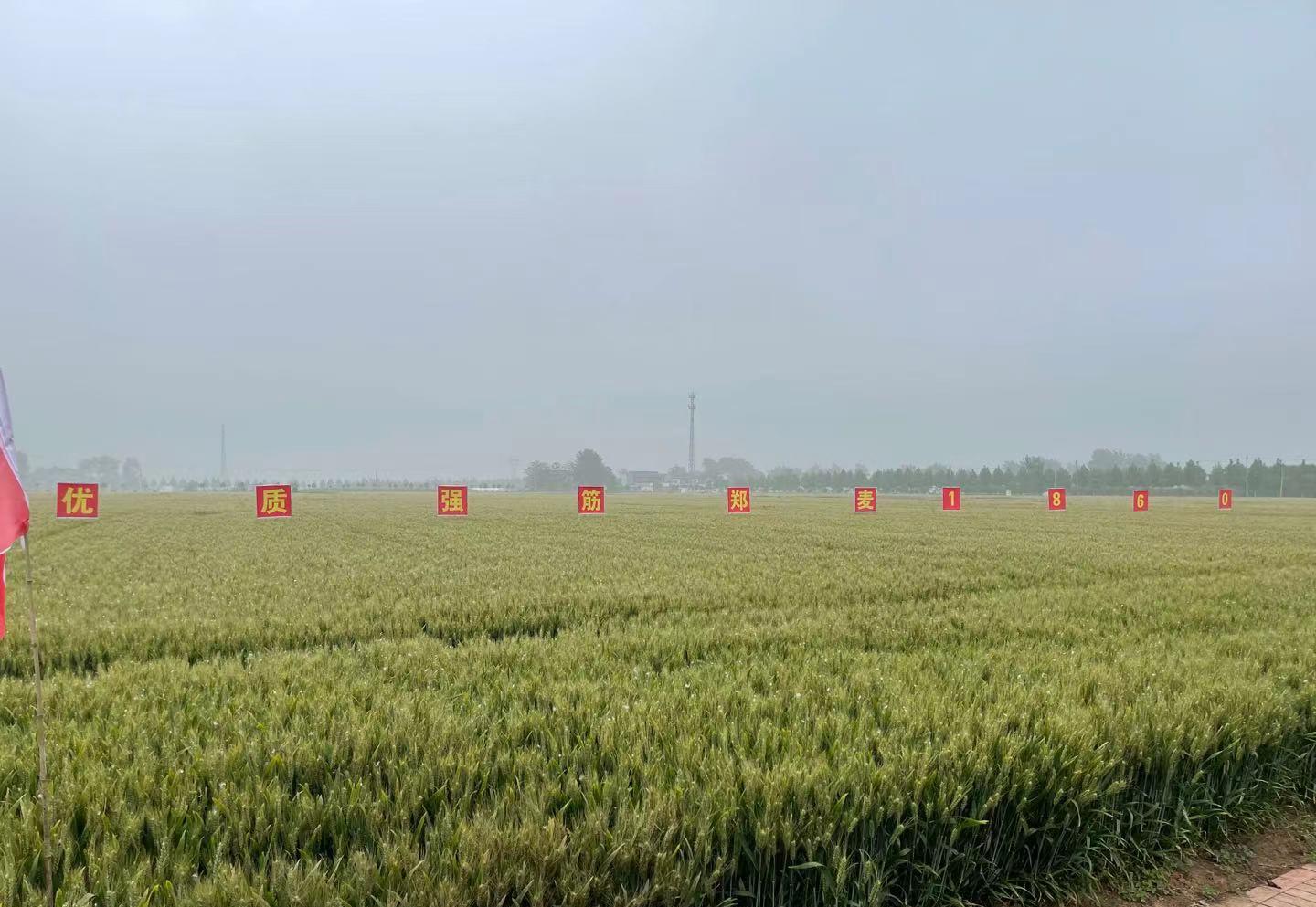

然而,5月20日,当记者和与会代表站在周口国家农业科技园区郑麦1860小麦繁育基地时,看到的却是完全不同的景象:这里的小麦像哨兵一样整齐有序地站立着,不仅没有任何倒伏现象,而且长势旺盛,秆壮穗大,一阵风吹过,小麦万头攒头。与会代表掐一个麦穗搓出了籽粒,显示麦粒灌浆良好。

当天,高产优质绿色高效国审郑麦1860现场观摩会在周口市郸城县胡集乡大于村召开。省农科院党委书记李留心,周口市副市长秦胜军,中原学者、省农科院小麦分子育种团队首席科学家许为钢,省科技厅农村处处长李锦辉、省农科院科研处处长田云峰等领导专家出席观摩会,郸城县县长李全林主持观摩会。

周口市副市长秦胜军在现场致辞中介绍,省农科院和郸城县合作在该园区示范优质高效绿色小麦新品种国审郑麦1860,目的在于加大小麦良种繁育、示范推广、精深加工力度,推动全省小麦乃至黄淮平原小麦全产业链高质量发展。

许为钢研究员首先介绍了郑麦1860“一突出三高效”特性,其中“一突出”是指高产性突出,“三高效”是指优质高效、生产高效和加工高效。然后他重点介绍了郑麦1860的抗倒伏能力,在参加黄淮南片区域试验、生产试验的3年中,没有一个点倒伏。自2019通过审定开始大面积推广后,在全省及黄淮麦区均未出现因倒伏而造成减产的现象。

周口市种子代理商张东臣告诉记者,郑麦1860在郸城县种植面积达到15万亩,其中良种基地6万亩,整体表现良好,郑麦1860未出现倒伏现象,经受住了暴风骤雨的考验。

三大专项助力

在近年的订单推广过程中,郑麦1860不仅表现出极强的抗倒性,还多次经受住了倒春寒及多种病害的考验,赢得了广大种植户的喜欢,同时也被有关部门所重视,先后作为重大科研项目进行财政支持。

记者在观摩现场了解到,郑麦1860的选育得到国家重点研发计划项目黄淮南片麦区高产优质节水小麦新品种选育的支持,其示范推广也是河南省科技重大专项抗赤霉病优质小麦新品种选育关键技术研究与示范的内容之一,并被科技部列为重大专项。在三个重大专项支持下,郑麦1860寄托着党和政府对“三农”的重视,对粮食安全的重视,也寄托着小麦产业三产融合、三链同构的梦想。

据周口市种子站站长石东风介绍,郑麦1860授权地神种业、迪尼斯种业、冠南种业今年订单推广60多万亩,得到了五得利、雪键、华星、想念等大型加工企业的认可,推广应用前景广阔。

项城市种子代理商白启发去年麦播首次推广郑麦1860,在全县15个乡镇推广了近6000亩,5月15日的风雨过后,当地一些品种倒伏明显,郑麦1860抗倒伏能力强,不影响灌浆,目前长势喜人。

省科技厅农村处处长李锦辉在随后的讲话中说,省农科院育成了郑麦9023、郑麦366、郑麦7698、郑麦1860等一批突破性小麦新品种,为推动全省优质小麦产业发展提供了技术支撑。

种植大户打卡

郑麦1860在周口的优异表现,令广大种植户心服口服。

沈丘县代理商张勇已连续两年推广郑麦1860,去年亩产量比一般品种高75公斤左右,今年全县21个乡镇一共种植六七万亩。沈丘县种植大户高秀丽去年种了近600亩,平均亩产700公斤,今年长势更好,产量有望再创新高。

从试种到推广,周口市淮阳区代理商王晶晶与郑麦1860打交道4年了。郑麦1860抗冻、抗病、抗倒伏能力强,稳产高产,好管理,种着安全,深受种植大户的喜爱,种植面积稳步增长,去年麦播推广了10万亩。据淮阳区安岭镇李庄村种植大户张振峰介绍,由于郑麦1860容重高,商品粮品质好,已与酒厂签订收购订单,每公斤高于市场价0.2元。

连日来,不仅是周口,还包括漯河、永城、民权、滑县等市县的郑麦1860订单种植基地,都成了周边种植大户打卡考察的重点。

省农科院党委书记李留心在总结讲话时指出,作为全省综合性农业科研单位,省农科院承担着科技创新、成果转化、科技服务与培训三大职能任务。省农科院将以此为契机,创新方式,服务产业,进一步集中优势科研力量,加大新品种研发选育力度,加快种源卡脖子技术攻关,破解粮食生产关键核心技术,推动河南从“国人粮仓”到“国人厨房”向“世界餐桌”的实质性转变。

(本报全媒体记者 郭俊娟 文/图)