谈迁的祖上是河南汴梁人,北宋末年迁徙到浙江临安,南宋末年转迁到盐官枣林村。谈迁的父亲谈于庭早年四处求学,明万历二年取得杭州府学诸生资格,后几次乡试不第,于是放弃科举之路。

谈迁生于明万历二十二年,他字孺木,号观若,15岁时考取秀才,因科举不第,为了生计,他为他人做记室,也就是文案工作。顺治十四年,谈迁病逝于陕西汾阳,享年64岁。

谈迁最重要的著作乃是《国榷》,该书在史学界颇具名气,本书的内容实为私修明史。谈迁为什么要撰写这样一部大书?谈迁在《国榷》的《义例》中自称在天启元年:“读陈建《通纪》,陋之,私自笔录,渐采渐广,且六易稿,汇至百卷。”

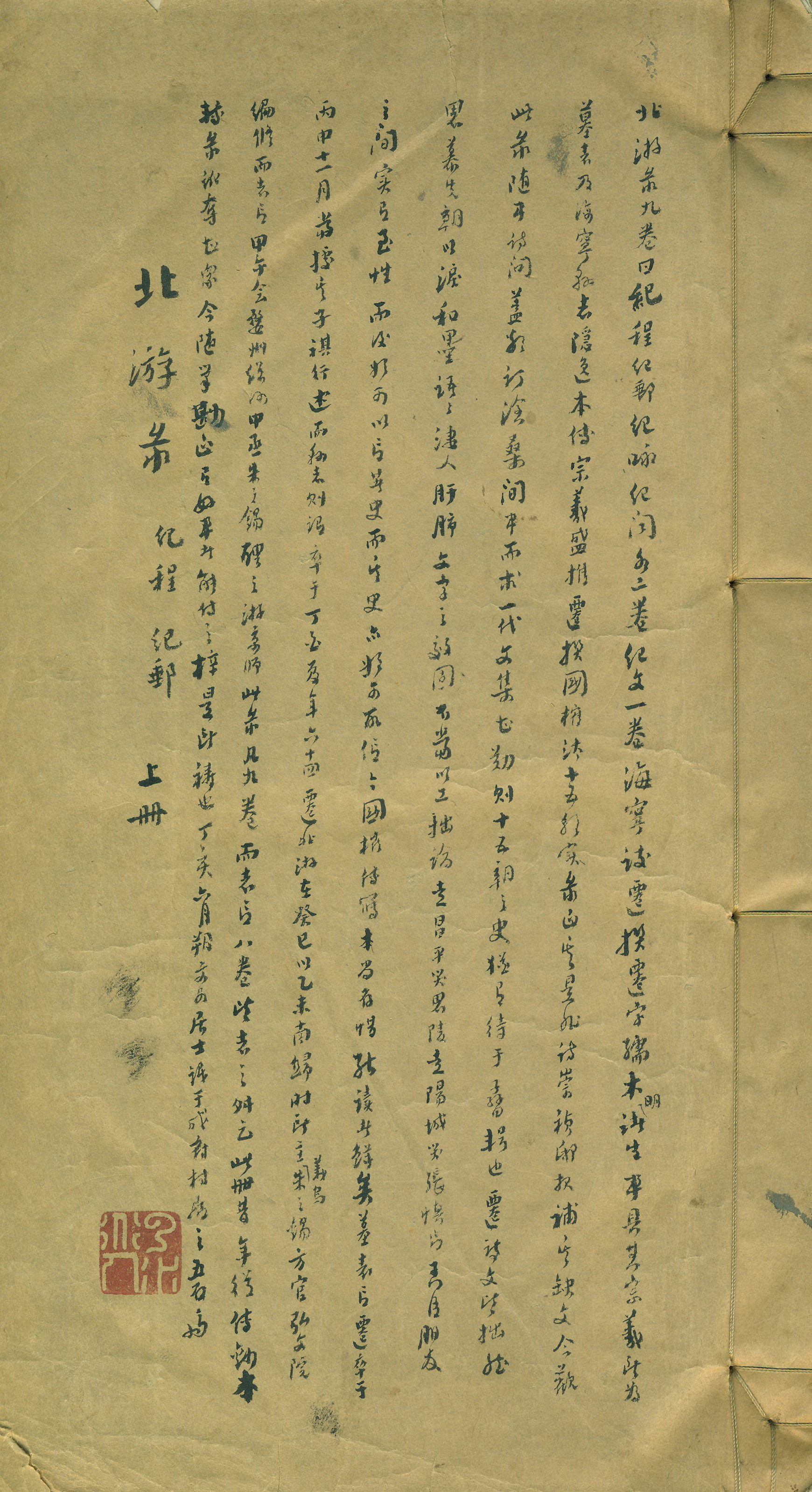

谈迁撰《北游录》九卷 邓之诚五石斋钞本,邓之诚题记

天启元年,谈迁读到了陈建所撰的《皇明通纪》,他认为此书写得不好,由此而萌生了独自写一部的明史的想法,于是他开始陆续地搜集史料,之后经过六次大的修改,终成此百卷之书。黄宗羲在《谈孺木墓表》中则称:“初为诸生,不屑场屋之僻固狭陋,而好观古今之治乱。其尤所注心者,在明朝之典故。”

看来谈迁对科举考试原本就没多大兴趣,他特别喜欢读关于历史更迭的书,尤其醉心于明朝的典故,可能是因为这个偏好,使得他对明代史料颇为熟悉,以至于当他读到陈建的《皇明通纪》时,方能意识到该书的缺失,才有了他要重新撰写一部的想法。

编纂史书需要大量的原始史料,谈迁出身寒微,他家中当然没有这些书,对于阅读史料的困难,他在《上太仆曹秋壑书》中写道:“迁本寒素,不支伏腊,购书则夺于饘粥,贷书则轻于韦布,又下邑褊陋,薄视缃芸,问其邺架,卒资帖括。于是问一遗编,卑词仰恳,或更鼎致,靳允不一,常形梦寐。”

谈迁撰《北游录》九卷 邓之诚五石斋钞本,卷首

当时的《明实录》原件藏在皇宫内,谈迁无由得见,但是明朝有些重视史料的高官抄录过《明实录》,谈迁很想看到这些钞本。可能是这个原因,使他想办法得以结识了南京户部尚书张慎言,两人相见后谈得很投机,谈迁在崇祯十五年元旦时写道:“余始谒先生,命与伯坦同研,谆谆提命。夕漏下,先生入寝,余辈仍畅论。于今昔之致,未尝不娓娓言之也。”

两人探讨问题常到后半夜,为此,张慎言请谈迁做了自己的记室,想来正是这个阶段,谈迁读到了《明实录》钞本。崇祯十七年三月,张慎言任满到期,将前往北京,他离开前把谈迁推荐给了新任南京户部尚书高弘图。当张慎言还未离开南京时,崇祯帝殉国。崇祯十七年五月,弘光朝在南京建立,高弘国入阁,张慎言为吏部尚书。谈迁却因此与这两位高官有了交往,于是他继续搜集史料,将《国榷》一书的下限写到了南明弘光朝。

关于两位高官给他提供史料之事,朱彝尊在《南京太常寺志跋》中称:“曩海宁谈孺木馆于胶州高阁老弘图邸舍,阁老导之借故册府书纵观,因成《国榷》一部,掇其遗为《枣林杂俎》。”

谈迁撰《北游录》九卷 邓之诚五石斋钞本,朱之锡序言

按照朱彝尊的说法,高弘图给谈迁看了不少原始史料,谈迁正是根据这些史料撰写成了《国榷》一书。这只能说《国榷》一书的初稿是参考了高弘图的家藏史料,但《国榷》一书的第一稿已经失传了,谈迁后来所作该书稿又以大量的其他史料为依据,同时加上了口述历史的内容。

谈迁到处借书,除了《明实录》外,他还参阅了明人著述百种以上,终于完成了《国榷》一书的初稿。但遗憾的是,谈迁下了这么大的心血编纂出的《国榷》稿却被小偷偷走了,《义例》中载有此事:“’盗胠其箧,拊膺流涕曰:‘噫!吾力殚矣!’居恒借人书缀辑,又二十余年,虽尽失之,未敢废也。遂走百里之外,遍考群籍,归本于《实录》。其《实录》,归安唐氏为善本,檇李沈氏、武塘钱氏稍略焉。冰毫汗茧,又若干岁,始竟前志。田夫守株,愚人刻舟,予病类之矣。”

顺治四年八月,有个贼光临谈迁家,将此书稿捆载而去,该稿的丢失令谈迁痛哭不已,他说自己二十多年的精力都用在了撰写此书上,没想到一夜之间化为乌有。

导航把我带到了这个站牌

这个贼到谈迁家为何只偷这部书稿,黄宗羲在《谈孺木墓表》中的说法是:“当是时,人士身经丧乱,多欲追叙缘因以显来世,而见闻窄狭,无所凭借,闻君之有是书也,思欲窃之,以为已有。君家徒四壁立,不见可欲者,夜有盗入其室,尽发藏稿以去。”

黄宗羲说明末时期社会动荡,这让很多读书人有了著史成名的想法,但遗憾的是很少人能接触到真正的原始史料,他们听闻到谈迁所撰《国榷》一书乃是参考了《明实录》等许多原始文献,于是就产生了偷得此稿据为己有的想法。

看来那个小偷很可能是一位著述欲很强的人派来的一个小偷,此人进入谈迁家后,看到谈家还是想一并偷其他的东西,但谈迁家里穷的什么都没有,他只好偷走了这部大书稿。但是此稿被偷走后,也未见署他人之名而出版,这部稿件最终去了哪里,就不得而知了。谈迁在《原盗》中称:“村盗方炽,入我室不掠,八月初掠焉。噫,始而谅,继而婪矣。其谅我以原宪黔娄也,其婪我以分荣割肥也。”

漂亮的公交站

此处又称在顺治四年五月,有强盗到谈迁家抢劫,但没有抢走那部书稿,八月又来其家抢,这次抢走了书稿。按照谈迁的说法,书稿是被抢而不是被偷,谈迁说被抢的原因乃是为了“分荣割肥”,言外之意抢书稿之人是想得到荣誉,也就是欲将《国榷》一稿换名为自己,然而之后却并没有见到相类似的一部书。

谈迁痛苦了一段时间,他决定另起炉灶,重新撰写此书,《墓表》中称:“君喟然曰:‘吾手尚在,宁遂已乎?’从嘉善钱相国借书复成之。”谈迁的毅力超人,书稿丢失时他已54岁,但他却说自己的双手还在,不能就这么罢了,于是他开始到处借《明实录》等参考资料,又下了几年的功夫,终于又写完了《国榷》一书。

书稿再次完成后,谈迁为了使该稿更为充实,他想入京去了解更多的实情和看到更多的史料。顺治十年,义乌朱之锡任弘文院编修,服阙期满后将返京,朱之锡聘谈迁做记室,谈迁借此机带着自己的书稿来到了北京。他在北京居住了不到三年的时间,在此其间,阅读了《流寇辑略》《幸存录》《四朝人物传》等大量明人著述,为了充实崇祯朝的史料,他还阅读和抄录了很多邸报。同时谈迁还见到了一些熟悉明朝掌故的耆旧,记录下不少口述史料。

国榷路路牌

后来谈迁又返回家乡,他将在北京的这段经历写成了《北游录》一书。他在此书的《纪闻上》自序中说:“自北上,以褐贱,所闻寥寥也,而不敢自废。辄耳属一二,辇上贵人,其说翔藐尘堨之外,迂朽毋得望。至渊儒魁士,未始多值,间值之,而余颛蒙自怯,嗫嚅久之。”

可见,谈迁为了搜集史料下了多么大的辛苦,然其所写《北游录》也因无力刊刻,始终以钞本形式流传。后来汪北平根据邓之诚钞本和北京图书馆藏钞本进行点校,1958年由中华书局印行,而芷兰斋所藏正是那部邓之诚钞本。

从朱之锡为《北游录》所写的序言中看,谈迁为了搜集明代史料,他在北京周围的山上到处寻找与之有关的历史遗迹以及碑版等,为此常常迷路,但他依然乐此不疲:“盐官谈孺木,年始杖矣,同诣长安,每登涉蹑屏,访遗迹,重趼累茧,时迷径,取道于牧竖村佣,乐此不疲,旁睨者窃哂之,不顾也。及坐穷村,日对一编,掌大薄蹄,手尝不辍。或覆故纸背,涂鸦萦蚓,至不可辨。或途听壁窥,轶事绪闻,残楮圮碣,就耳目所及,无遗者。其勤至矣。”

远远看到了这个图腾

朱之锡说谈迁在做田野调查时随身带着纸笔,一路上记载各种见闻,为了省纸,谈迁甚至把纸背都写满了字。

顺治十一年八月,谈迁前去拜谒崇祯的陵墓,他与守陵的宦官许氏交谈,从那里了解到甲申之变时宫中的详情。谈迁将搜集来的史料一一补入稿中,等他完成了史料补充工作后,在顺治十三年返回家乡海宁。转年夏天,他又受山西平阳府推官沈贞亨之聘,前往平阳做记室。他在平阳期间每天校12页《国榷》,但此后不久就得病去世了。顺治十五年,钱朝玮回海宁时,将谈迁的遗骨迁回了海宁,想来《国榷》手稿也一并带回。张次仲在《于野记录》中说:“所著《史论》《国史榷》《枣林集》《北游录》《西游录》《枣林杂俎》《枣林外索》、《海昌外志》数百卷,藏于家。”

由此可知,《国榷》《北游录》等手稿又回到了谈迁家,但谈家人无力刊刻,一直以手稿形式保存,为此出现了一些钞本,三百年后,经过张宗祥的整理,《国榷》一书方得以正式出版。

上面刻着谈迁文化公园

关于该稿的情况,张为儒在《晚明文录》中载:“余尝见其书。约计二万余页。涂改增注。每番必有数处。或行间偪塞。则更粘一纸于简端以补之。盖覆记后重定本也。间有论断。长者十余行。短者二三行。今其书归于大姓,闻令家奴装潢,尽去其所粘之纸。先生地下有知,必当痛哭耳。”

张文儒见过该书的原稿,原来该稿有这么大的篇幅在,并且里面有谈迁大量的校改痕迹,因为校改之处甚多。但后来这部手稿被有钱人买去,此人不懂书,他让家中仆人重装该书,但仆人却把稿中的浮签都去掉了,这使得书稿不再完整。张为儒说如果谈迁地下有知,他知道后必然痛哭不已。这部手稿后来不知所踪,张宗祥是根据钞本点校而成,想来他所据的钞本不太可能有浮签上的内容,所以今日所见到的谈迁一书,已经不是原稿的本来面目。