談遷的祖上是河南汴梁人,北宋末年遷徙到浙江臨安,南宋末年轉遷到鹽官棗林村。談遷的父親談于庭早年四處求學,明萬曆二年取得杭州府學諸生資格,後幾次鄉試不第,于是放棄科舉之路。

談遷生于明萬曆二十二年,他字孺木,号觀若,15歲時考取秀才,因科舉不第,為了生計,他為他人做記室,也就是文案工作。順治十四年,談遷病逝于陝西汾陽,享年64歲。

談遷最重要的著作乃是《國榷》,該書在史學界頗具名氣,本書的内容實為私修明史。談遷為什麼要撰寫這樣一部大書?談遷在《國榷》的《義例》中自稱在天啟元年:“讀陳建《通紀》,陋之,私自筆錄,漸采漸廣,且六易稿,彙至百卷。”

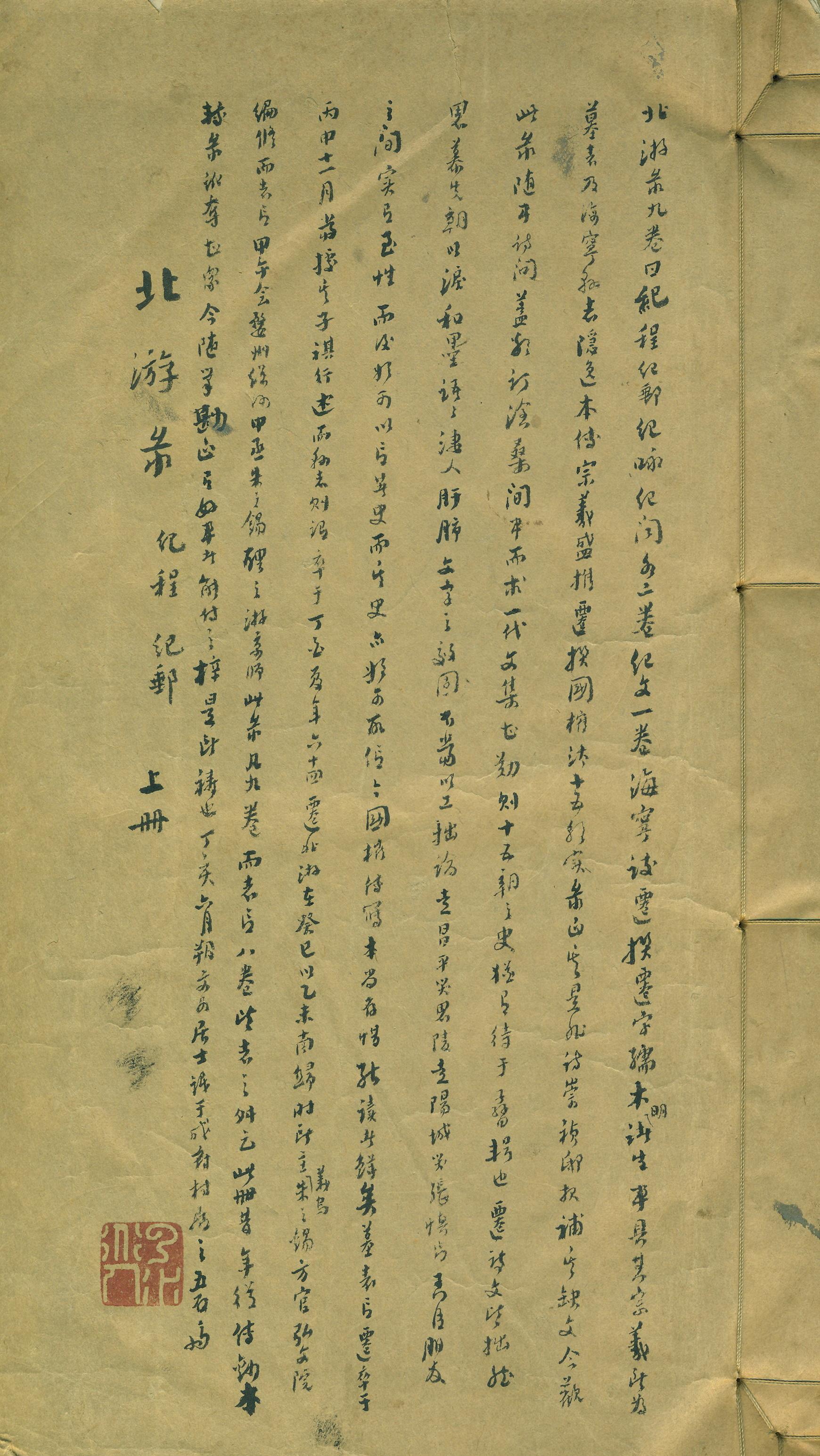

談遷撰《北遊錄》九卷 鄧之誠五石齋鈔本,鄧之誠題記

天啟元年,談遷讀到了陳建所撰的《皇明通紀》,他認為此書寫得不好,由此而萌生了獨自寫一部的明史的想法,于是他開始陸續地搜集史料,之後經過六次大的修改,終成此百卷之書。黃宗羲在《談孺木墓表》中則稱:“初為諸生,不屑場屋之僻固狹陋,而好觀古今之治亂。其尤所注心者,在明朝之典故。”

看來談遷對科舉考試原本就沒多大興趣,他特别喜歡讀關于曆史更疊的書,尤其醉心于明朝的典故,可能是因為這個偏好,使得他對明代史料頗為熟悉,以至于當他讀到陳建的《皇明通紀》時,方能意識到該書的缺失,才有了他要重新撰寫一部的想法。

編纂史書需要大量的原始史料,談遷出身寒微,他家中當然沒有這些書,對于閱讀史料的困難,他在《上太仆曹秋壑書》中寫道:“遷本寒素,不支伏臘,購書則奪于饘粥,貸書則輕于韋布,又下邑褊陋,薄視缃芸,問其邺架,卒資帖括。于是問一遺編,卑詞仰懇,或更鼎緻,靳允不一,常形夢寐。”

談遷撰《北遊錄》九卷 鄧之誠五石齋鈔本,卷首

當時的《明實錄》原件藏在皇宮内,談遷無由得見,但是明朝有些重視史料的高官抄錄過《明實錄》,談遷很想看到這些鈔本。可能是這個原因,使他想辦法得以結識了南京戶部尚書張慎言,兩人相見後談得很投機,談遷在崇祯十五年元旦時寫道:“餘始谒先生,命與伯坦同研,諄諄提命。夕漏下,先生入寝,餘輩仍暢論。于今昔之緻,未嘗不娓娓言之也。”

兩人探讨問題常到後半夜,為此,張慎言請談遷做了自己的記室,想來正是這個階段,談遷讀到了《明實錄》鈔本。崇祯十七年三月,張慎言任滿到期,将前往北京,他離開前把談遷推薦給了新任南京戶部尚書高弘圖。當張慎言還未離開南京時,崇祯帝殉國。崇祯十七年五月,弘光朝在南京建立,高弘國入閣,張慎言為吏部尚書。談遷卻是以與這兩位高官有了交往,于是他繼續搜集史料,将《國榷》一書的下限寫到了南明弘光朝。

關于兩位高官給他提供史料之事,朱彜尊在《南京太常寺志跋》中稱:“曩海甯談孺木館于膠州高閣老弘圖邸舍,閣老導之借故冊府書縱觀,因成《國榷》一部,掇其遺為《棗林雜俎》。”

談遷撰《北遊錄》九卷 鄧之誠五石齋鈔本,朱之錫序言

按照朱彜尊的說法,高弘圖給談遷看了不少原始史料,談遷正是根據這些史料撰寫成了《國榷》一書。這隻能說《國榷》一書的初稿是參考了高弘圖的家藏史料,但《國榷》一書的第一稿已經失傳了,談遷後來所作該書稿又以大量的其他史料為依據,同時加上了口述曆史的内容。

談遷到處借書,除了《明實錄》外,他還參閱了明人著述百種以上,終于完成了《國榷》一書的初稿。但遺憾的是,談遷下了這麼大的心血編纂出的《國榷》稿卻被小偷偷走了,《義例》中載有此事:“’盜胠其箧,拊膺流涕曰:‘噫!吾力殚矣!’居恒借人書綴輯,又二十餘年,雖盡失之,未敢廢也。遂走百裡之外,遍考群籍,歸本于《實錄》。其《實錄》,歸安唐氏為善本,檇李沈氏、武塘錢氏稍略焉。冰毫汗繭,又若幹歲,始竟前志。田夫守株,愚人刻舟,予病類之矣。”

順治四年八月,有個賊光臨談遷家,将此書稿捆載而去,該稿的丢失令談遷痛哭不已,他說自己二十多年的精力都用在了撰寫此書上,沒想到一夜之間化為烏有。

導航把我帶到了這個站牌

這個賊到談遷家為何隻偷這部書稿,黃宗羲在《談孺木墓表》中的說法是:“當是時,人士身經喪亂,多欲追叙緣因以顯來世,而見聞窄狹,無所憑借,聞君之有是書也,思欲竊之,以為已有。君家徒四壁立,不見可欲者,夜有盜入其室,盡發藏稿以去。”

黃宗羲說明末時期社會動蕩,這讓很多讀書人有了著史成名的想法,但遺憾的是很少人能接觸到真正的原始史料,他們聽聞到談遷所撰《國榷》一書乃是參考了《明實錄》等許多原始文獻,于是就産生了偷得此稿據為己有的想法。

看來那個小偷很可能是一位著述欲很強的人派來的一個小偷,此人進入談遷家後,看到談家還是想一并偷其他的東西,但談遷家裡窮的什麼都沒有,他隻好偷走了這部大書稿。但是此稿被偷走後,也未見署他人之名而出版,這部稿件最終去了哪裡,就不得而知了。談遷在《原盜》中稱:“村盜方熾,入我室不掠,八月初掠焉。噫,始而諒,繼而婪矣。其諒我以原憲黔婁也,其婪我以分榮割肥也。”

漂亮的公交站

此處又稱在順治四年五月,有強盜到談遷家搶劫,但沒有搶走那部書稿,八月又來其家搶,這次搶走了書稿。按照談遷的說法,書稿是被搶而不是被偷,談遷說被搶的原因乃是為了“分榮割肥”,言外之意搶書稿之人是想得到榮譽,也就是欲将《國榷》一稿換名為自己,然而之後卻并沒有見到相類似的一部書。

談遷痛苦了一段時間,他決定另起爐竈,重新撰寫此書,《墓表》中稱:“君喟然曰:‘吾手尚在,甯遂已乎?’從嘉善錢相國借書複成之。”談遷的毅力超人,書稿丢失時他已54歲,但他卻說自己的雙手還在,不能就這麼罷了,于是他開始到處借《明實錄》等參考資料,又下了幾年的功夫,終于又寫完了《國榷》一書。

書稿再次完成後,談遷為了使該稿更為充實,他想入京去了解更多的實情和看到更多的史料。順治十年,義烏朱之錫任弘文院編修,服阙期滿後将返京,朱之錫聘談遷做記室,談遷借此機帶着自己的書稿來到了北京。他在北京居住了不到三年的時間,在此其間,閱讀了《流寇輯略》《幸存錄》《四朝人物傳》等大量明人著述,為了充實崇祯朝的史料,他還閱讀和抄錄了很多邸報。同時談遷還見到了一些熟悉明朝掌故的耆舊,記錄下不少口述史料。

國榷路路牌

後來談遷又傳回家鄉,他将在北京的這段經曆寫成了《北遊錄》一書。他在此書的《紀聞上》自序中說:“自北上,以褐賤,所聞寥寥也,而不敢自廢。辄耳屬一二,辇上貴人,其說翔藐塵堨之外,迂朽毋得望。至淵儒魁士,未始多值,間值之,而餘颛蒙自怯,嗫嚅久之。”

可見,談遷為了搜集史料下了多麼大的辛苦,然其所寫《北遊錄》也因無力刊刻,始終以鈔本形式流傳。後來汪北平根據鄧之誠鈔本和北京圖書館藏鈔本進行點校,1958年由中華書局印行,而芷蘭齋所藏正是那部鄧之誠鈔本。

從朱之錫為《北遊錄》所寫的序言中看,談遷為了搜集明代史料,他在北京周圍的山上到處尋找與之有關的曆史遺迹以及碑版等,為此常常迷路,但他依然樂此不疲:“鹽官談孺木,年始杖矣,同詣長安,每登涉蹑屏,訪遺迹,重趼累繭,時迷徑,取道于牧豎村傭,樂此不疲,旁睨者竊哂之,不顧也。及坐窮村,日對一編,掌大薄蹄,手嘗不辍。或覆故紙背,塗鴉萦蚓,至不可辨。或途聽壁窺,轶事緒聞,殘楮圮碣,就耳目所及,無遺者。其勤至矣。”

遠遠看到了這個圖騰

朱之錫說談遷在做田野調查時随身帶着紙筆,一路上記載各種見聞,為了省紙,談遷甚至把紙背都寫滿了字。

順治十一年八月,談遷前去拜谒崇祯的陵墓,他與守陵的宦官許氏交談,從那裡了解到甲申之變時宮中的詳情。談遷将搜集來的史料一一補入稿中,等他完成了史料補充工作後,在順治十三年傳回家鄉海甯。轉年夏天,他又受山西平陽府推官沈貞亨之聘,前往平陽做記室。他在平陽期間每天校12頁《國榷》,但此後不久就得病去世了。順治十五年,錢朝玮回海甯時,将談遷的遺骨遷回了海甯,想來《國榷》手稿也一并帶回。張次仲在《于野記錄》中說:“所著《史論》《國史榷》《棗林集》《北遊錄》《西遊錄》《棗林雜俎》《棗林外索》、《海昌外志》數百卷,藏于家。”

由此可知,《國榷》《北遊錄》等手稿又回到了談遷家,但談家人無力刊刻,一直以手稿形式儲存,為此出現了一些鈔本,三百年後,經過張宗祥的整理,《國榷》一書方得以正式出版。

上面刻着談遷文化公園

關于該稿的情況,張為儒在《晚明文錄》中載:“餘嘗見其書。約計二萬餘頁。塗改增注。每番必有數處。或行間偪塞。則更粘一紙于簡端以補之。蓋覆記後重定本也。間有論斷。長者十餘行。短者二三行。今其書歸于大姓,聞令家奴裝潢,盡去其所粘之紙。先生地下有知,必當痛哭耳。”

張文儒見過該書的原稿,原來該稿有這麼大的篇幅在,并且裡面有談遷大量的校改痕迹,因為校改之處甚多。但後來這部手稿被有錢人買去,此人不懂書,他讓家中仆人重裝該書,但仆人卻把稿中的浮簽都去掉了,這使得書稿不再完整。張為儒說如果談遷地下有知,他知道後必然痛哭不已。這部手稿後來不知所蹤,張宗祥是根據鈔本點校而成,想來他所據的鈔本不太可能有浮簽上的内容,是以今日所見到的談遷一書,已經不是原稿的本來面目。