71年前,山东宁阳县一个名不经传的小山村,发生了一桩令国人震惊的特大错案:6名干部和民兵“故意杀人”,证据确凿,全部被判处死刑。一年后真相大白,法院才知判错了,可6名“犯人”却早已被枪决。此案曲折离奇,如您感兴趣,不妨花上几分钟,接着往下看。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">匪患不绝</h1>

茂义庄位于宁阳县东北,周围山多林密,自古以来匪患就比较严重。1948年宁阳县解放,土匪、特务和国民党残兵逃窜至山中,利用险要地形负隅顽抗,并制造了多起残杀革命干部和群众的事件,对刚刚建立的人民政权造成了极大地破坏。

为了保护人民的生命财产安全,宁阳县委遵照上级指示,在全县展开“清匪反霸”斗争。1949年8月,县剿匪大队重创潜藏在南部山区的土匪,除了匪首耿继武、宁益山等少数人侥幸逃脱外,其余土匪均被击毙、俘获。然而,耿继武、宁益山不甘心失败,逃脱后又到处招兵买马,伺机报复反扑。

1949年9月,大安村、茂义庄等多次发现土匪踪迹。为此,潘立振(区供销社主任)和吴玉东(大安村党支部书记)牵头,组建了一支民兵队伍,负责山区的防匪保卫工作,同时给茂义庄的民兵发了12支步枪,应对土匪的破坏活动。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="7">稽征干部被枪杀</h1>

吴玉东虽是干部,但出身旧社会,身上还保留着许多坏习惯,比如酗酒、讲江湖义气。他好喝酒,酒量也大,与孔令仁(民兵班长)合伙开了家酿酒店,一来是为了喝酒方便,二来还能赚点小钱。但是,按照当时的法律,私自酿酒开店是犯法的。

1949年底,吴玉东的酿酒店被群众举报了,稽征干部郭宗禄带人前来查办,没收了所有工具和酒。可是没过多久,吴玉东又买来了酿酒器具,还把潘立振拉入了伙,继续偷偷酿酒。这一次虽然隐藏得够深,但纸终究包不住火,他们的违法行为再一次被举报。

1950年1月11日,三人被区公所传唤审查,孔令仁倒是很讲“义气”,一人把责任全揽了下来,没有牵扯到其他人。区公所看他认错态度还不错,决定从轻处罚,但必须缴纳30万元罚款(旧币),限三日内上交,并于16日将其释放回家。

一转眼到了18号,孔令仁回家后一点动静也没有,丝毫没有缴纳罚款的意思。这天下午,区领导派郭宗禄去催款,考虑到路上有土匪出没,还特意安排民兵刘恩利、王成铎二人,携枪与郭一同前往茂义庄。

当天晚上,郭宗禄到了孔家,正巧碰到孔妻蹲在门口吃面条,问道:“弟妹,令仁同志在家么?”

“是郭大哥呀,老孔他喝醉了,搁屋里躺着呢,您来家坐坐吧,我去给你们盛面条。”孔妻说着,就把郭宗禄往屋里拉。

“不吃啦,我还有急事,马上就得走。你告诉令仁,明天到区里一趟”。说罢,郭宗禄摆摆手,扭头就要走。

巧的是,吴玉东当时就在孔家喝酒,看到郭宗禄站在门口说话,也出来迎接,说啥也得让他进屋喝两杯。可任凭吴玉东怎么劝,郭宗禄就是不进屋,吴玉东还有些生气,认为不给他面子。但人家不喝也没办法,无奈之下,吴玉东只好亲自送“领导”出村。

谁能想到,郭宗禄刚离开村子没多久,村外就响起了一阵枪声,郭宗禄和两名民兵皆被人枪杀。县公安局接到报案,立即赶到案发现场,发现三人的尸体紧靠在一起,躺在大路旁边。

郭宗禄头部中弹,腰部也中了三枪,头还被刺刀挑过,胳膊上有明显的捆绑痕迹。在他的尸体周围,散落着8枚弹壳,而他们携带的步枪均不知去向。三名稽征干部和民兵被杀,这可是大案,县公安局立即成立专案组,对案件进行侦查。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="18">6人无辜判死刑</h1>

案发第二天,专案组收到一条线索,提供线索的正是孔令仁,据他所说:“昨天晚上,有一伙土匪进了村,还开枪打伤了村民的胳膊。”专案组立即着手调查,可调查的结果却发现:孔令仁在撒谎,案发当晚根本就没有闹土匪。

在这样一个敏感时刻,孔令仁为何要提供假线索呢?他的反常举动,引起了办案人员的高度怀疑。经过走访调查,专案组又发现一个事实,孔令仁、吴玉东等私自酿酒,曾被郭宗禄依法查办,会不会是他们怀恨在心、故意报复呢?

再从案发现场来看,没有搏斗的痕迹,郭宗禄三人显然是遭人暗算,而不是死于与土匪的枪战。案发后,孔令仁故意提供假线索,明显是为了转移公安人员的侦查视线。种种迹象综合表明,孔令仁等具备作案动机,具有重大作案嫌疑。

专案组立即行动,将孔、吴等13名酿酒人员缉拿归案。在审讯过程中,潘立振也被供出参与酿酒,但考虑到他是区干部,为了慎重起见,专案组没有对其逮捕,而是进行了秘密调查。这一查,又发现了不得了的线索。

群众张现修向专案组举报,1月18号这天,他看到潘立振曾背着一杆枪出门,回来后刺刀上好像有血迹。他的这番话,立刻使潘立振成为重大作案嫌疑人。经上级领导批准后,公安民警立即将其逮捕,关进了县看守所。

审讯期间,潘、吴、孔等人对私自酿酒一事供认不讳,但对枪杀郭宗禄三人这一犯罪事实,全都矢口否认,大喊冤枉。这让审讯工作一时陷入停顿,专案组内部对案件的定性,也产生了分歧。

一部分同志认为,潘、孔等人解放前都是贫苦的农民,如今有人当了区里的干部,有人为剿匪当了民兵,政治觉悟都很高,虽然跟郭宗禄有矛盾,可是绝对不会对自己的同志下毒手。况且,周围山区的土匪尚未肃清,不能排除土匪作案的可能。

再说了,三名遇害同志的枪还没找到,没有物证,也没有同案犯的口供,仅凭间接的证据就下结论,实在过于草率了。

但另一部分同志却认为,潘、吴、孔等与郭宗禄存在矛盾,具有明显的作案动机。如果不是他们干的,孔令仁为何要谎报匪情转移视线呢?

而且村里的群众也证实,吴玉东将郭宗禄等人送出村子不久,他们就听到了枪声。这说明了什么?说明肯定是被吴玉东等人合伙杀的。他们之所以不认罪,是因为害怕杀人偿命。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="29">6人无辜判死刑</h1>

在争论过程中,后一种意见逐渐占了上风,专案组决定加大审讯力度,对“首犯”潘立振用刑。刑讯逼供当然是违法行为,但是在那个年代,法制尚未健全,公安人员也缺少法制观念,这样的行为也就被默许了。

吃了一顿皮肉之苦,潘立振终于扛不住,交代了“犯罪事实”:“16号那天,我到孔令仁家里去,孔说,那30万罚款咱是赔不起,他(郭)要是敢来催,就打死他。你要是不敢,把枪借我用用也行。18号下午,我把枪送给孔,让他办完事把枪送到于家油坊。当天晚上,孔把枪送回,说事情已办妥。”

潘立振的招供,令专案组人员大喜过望,以为找到了案件突破口,随即又加大对吴玉东、孔令仁的审讯力度。很快,吴、孔二人也招架不住刑讯,招了供。可一旦取下刑具,二人又立即翻供。如此反复数次,专案组人员没有深究其原因,而是认定他们态度不老实,为后面判错案埋下了伏笔。

口供虽然有了,物证却不知在何处,没有物证,就不能结案,这可愁坏了办案人员。这时,茂义庄妇女主任杜某提供了一个重要线索,据她所说:“案发当晚,我看到吴玉东他们去了孔令仁家,好像还有一个干部,像是区里的人(指潘立振),听他们说什么‘枪’、“村西水井”之类的话。”

杜某提供的线索,让办案人员万分欣喜,立即前往茂义庄。果不其然,在村西一口水井中,办案人员捞出三杆步枪。经辨认,三支步枪正是郭宗禄三人遇害时丢失的枪。这一下,人证、物证、口供俱全,案子终于顺利结案了。

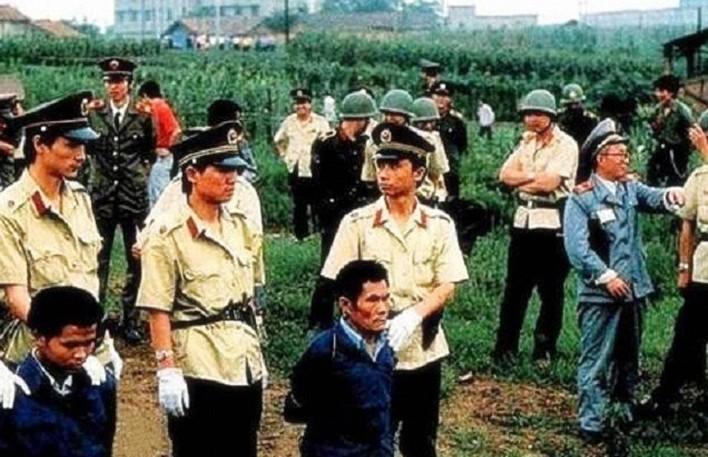

1950年7月,该案被定性为“反革命预谋杀人案”,宁阳县人民法院依法判处潘立振、吴玉东、孔令仁等6人死刑。同年11月,6人被执行枪决。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="36">土匪栽赃酿奇冤</h1>

1950年6月,朝鲜战争爆发后,土匪又活跃了起来。为了稳定国内局势,鲁中南和泰安军分区派重兵强力清剿。大批土匪被消灭,土匪头子耿继武被击毙,宁益山也被活捉。

1951年底,宁阳县抓获一名叫纪端乾的通匪分子,在审讯过程中,他始终拒绝交代任何问题,办案人员向他宣传政策,说:“只要你痛痛快快交代了,如果问题不大,很快就放了你,政府绝不会冤枉一个好人。”

“你以为我会信吗?去年潘立振、孔令仁那些人,他们压根没杀过人,都是被土匪陷害的,却被你们枪毙了,现在还敢说不冤枉一个好人?”纪端乾脱口而出的一句反驳,惊得办案人员目瞪口呆。

这番话引起了犹如一颗重磅炸弹,震动了整个宁阳县,也引起了县委的高度重视,遂立即组织力量对案件进行复查。通过对土匪的审讯,专案组终于确定,这是一起敌人利用人民内部矛盾、借刀杀人的离奇案件。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="41">案件真相</h1>

时间回到1950年1月18日,当天下午,郭宗禄带着两位民兵前往茂义庄,途径黑山头村时,一名妇女看到他们扭头就往村里跑。郭宗禄心想,“一定是村里有人私自酿酒,这女人是去通风报信”,便跟在后面紧追不舍。

刚追进一处院子,里面竟有人朝他们开枪,在敌情不明的情况下,郭宗禄三人且战且退。未曾想,他们面对的竟是匪首耿继武、宁益山率领的人马,三人寡不敌众,被土匪俘获。

耿继武原本想立即杀了他们,可了解到郭、吴等人的矛盾后,他又改变了主意,决定玩一招杀人嫁祸。耿继武对他们说:“你们不要怕,庄里庄亲的,我也不为难你们,只要听话自然会放你们回去,不然的话,你们全家老小性命不保。”

郭宗禄没能识破土匪的诡计,又担心家人的安危,只得任由敌人摆布,这才铸成大错。当晚,耿继武换上民兵的衣服,押着郭宗禄前往茂义庄,那两名民兵,则被土匪关押了起来。二人来到孔令仁家时,发生了上文那一幕。

当时,不仅孔令仁在家,吴玉东和两名民兵也在孔家,只要郭宗禄给个暗示,完全可以反杀耿继武。遗憾的是,直到吴玉东将他们送出村子,郭宗禄也没有做出任何反抗的举动和暗示,错失了所有的求生机会。出村后,三人即遭杀害,他们的枪也被土匪丢进水井里,伪造了被人谋杀的假象。

孔令仁听说三人遇害,担心公安机关怀疑他,便串通其他几个酿酒的民兵,在村里放了一阵枪,次日又去报案谎称闹土匪。他的目的很简单,就是想把公安的侦查视线转到土匪身上,谁知聪明反被聪明误,反让自己“栽”了进去。

耿继武也没料到,居然有人这么“配合”自己的计划,大喜之余,又安排通匪分子张现修作伪证,让公安把潘立振也抓了。过了一段时间,耿继武得知没有物证不能定案,他再次安排通匪分子杜某作伪证,透露枪支丢弃地点。

枪支被打捞出来之后,专案组认为“铁证如山”,在一堆疑点的情况下仓促定案,最终犯下了大错。这起离奇的杀人案,从一开始就被土匪牵着鼻子走,完全中了敌人的借刀杀人之计。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="50">血的教训促人警醒</h1>

事后分析,造成这起特大错案的原因,主要在于侦查工作的草率。比如案发当晚,潘立振在外面喝酒喝到后半夜,期间许多人找过他,后来酒喝多了,老板还特意让两名雇工送他回宿舍。案发的时候,潘立振有充分的不在场证据,许多人都可以作证,这一点却被办案人员忽略了。

再如,案发现场发现的弹壳,顶火帽上的痕迹粗而浅,而潘立振他们使用的子弹,顶火帽上的痕迹是细而深,明显不是一种枪。对此,办案人员曾有不同意见,却未被采纳。

在案件分析上,提出反对意见的人也很多。如区委书记许希亮、区长赵圭卿等人,坚决反对专案组对案件的定性。然而,办案人员却认为他们此举是替反革命分子辩护,有意包庇杀人犯。结果,二人的职务被县委撤销,停职反省。

复查结果上报后,山东省政府又派人核查了一遍,最终认定该案确系一起特大错案。1954年6月2日,宁阳县召开万人公审大会,匪首宁益山被枪决。同时,也郑重为潘立振、孔令仁、吴玉东等6名同志平反昭雪。尽管此案早已过去70余年,但至今读起来仍触目惊心,值得后人警醒。