1975年12月饱受病魔折磨的周恩来,已经是心力憔悴。即便知道自己生命有了期限,但只要是头脑清醒时,还是要尽最大努力处理很多的工作。一天,病床上的周恩来总理得知了一个消息,那就是中国的《辞海》正在修订筹备出版,他似乎想起了什么,便叫来了秘书。

秘书来到了他的床前,他郑重地让秘书转告时任国家文物局局长的王治秋:“请告诉上海《辞海》编辑部,《辞海》上若有‘杨度’辞目时,要把他最后加入共产党的事写上。”王治秋收到总理的传话,当时很惊讶,此事非同小可。杨度是谁?那可是民国第一奇人,是袁世凯帝制的拥护者、杜月笙的朋友,怎么又是共产党呢?

王治秋一面转告上海的《辞海》编辑部,一面向很多还健在的老同志打听,结果没有人听说过杨度加入中国共产党。可周总理明确表示:“当年袁世凯称帝时,‘筹安会六君子’的第一名杨度,最后参加了共产党,是我介绍并直接领导他的。”如果没有既成事实,总理不会这么不负责任的。

不是王治秋不信任总理,而是杨度的一生实在是太离谱了,他的离谱都是近代的每一次的政权更替,他都能扯上个边,要么怎能被称为是第一奇人。杨度的特殊身份,也引起了上海《辞海》编辑部的高度重视,通过曾任上海市宣传部长夏衍的回忆,才证实了杨度确实加入过共产党。

据夏衍的回忆,当年他在上海通过潘汉年认识了一个老者,称这位老者是自己的同志。因为工作性质比较特殊,这位老者只是和潘汉年单线联系。直到后来老者去世,夏衍才知道这位老者就是杨度。他从入党到去世都是受周恩来和潘汉年的领导,外界很少有人知道。

那么杨度究竟是个什么样的人?为什么说他是民国第一奇人?他与众多领袖人物都是什么关系?他的入党动机是否纯粹?为什么周恩来弥留之际也要为他证明身份?

现代人讲究一个格局,如果一个人的格局很大,他思考的问题和处世的方式就与众不同。如果你和高层官员在一起,你对政治的思考一定比别人多;如果你和财经高手在一起,你的理财能力就会高人一筹。马云等人曾经建立了一个会员组织,能够加入他协会的人,那一定是企业的高手。

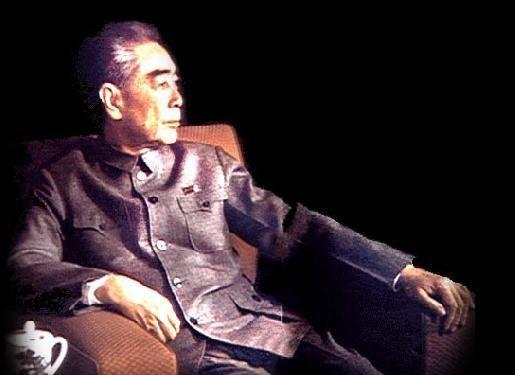

杨度

被称为民国第一奇人的杨度,他的朋友圈都是政治高手,无论是在清朝、北洋政府、民国政府、共产党历史上,包括黑道老大都有他的朋友,而且都是领袖人物。其中有梁启超、黄兴、袁世凯、孙中山、蔡锷、杜月笙、李大钊、周恩来。他的格局很高,高到他常常被人认为他就是一个投机分子,就这么一个人,最后却被周恩来看重。

现代人对杨度知道的并不多,但他的一句话在现代很流行,那就是:“若道中华国果亡,除非湖南人尽死。”一看这句诗就知道杨度是湖南人,没错杨度于1875年出生在湖南湘潭,毛泽东的老乡。杨度10岁那年父亲去世,他被寄养在伯父杨瑞生家。杨度祖父在朝廷做官,后来在与太平军战斗中丧命,伯父有幸逃脱,被清朝廷任命为总兵。

杨度就是在杨瑞生当总兵的时候进入伯父家,还好,这个杨瑞生对这个侄儿不错。加上杨度从小聪慧过人,很讨伯父的欢喜,伯父也是尽可能地为他创造一个良好的生活学习环境。杨度很争气,在17岁的时候考取了秀才,并在第二年中了顺天府乡试的举人。接下来的两年,他却屡考不中。

到了1895年,康有为和梁启超率京师数千举人联名上书,这就是轰动一时的、对中国读书人而言堪称大事的事件——公车上书。在众多联名的举人中,杨度就是其中的一个。也就是通过这次活动,杨度认识了康有为、梁启超、徐世昌等人。在与这些人接触中,杨度的思想发生了变化。

梁启超

21岁的杨度回到湖南,在他人生徘徊了时候,有个叫王闿运的前来拜访。这个王闿运,可不是一般人,王闿运也算一代名儒,在经学、史学和文学方面都颇有造诣。他曾经是曾国藩的幕僚,他门下有一批颇有名声的徒弟,包括齐白石。关键是这个王闿运的懂得“帝王术”。

王闿运早已知道杨度的才学,他想收杨度为学生。杨度也是对王闿也有崇敬之心,当然求之不得。就这样,杨度成为王闿运的学生。可以说王闿运对杨度一生的影响非常大,特别是他给杨度传授的“帝王术”,让杨度受益匪浅。并在他以后的岁月中,起到了看人识相的作用,即便如此,他还是常有看走眼的时候。

几年下来,杨度感到从王闿运那里学不到多少东西,就一意孤行,于1902年,自费留学日本,入了东京弘文书院师范速成班。也就是在这次留学时,他多了个同学,名叫黄兴。他们在一起也是常常探讨中国的未来。经过半年的留学,让杨度眼界开阔了许多,当他再次回到故乡的时候,从政的“野心”开始躁动起来。

在老师王闿运的推荐下,他认识了当时重量级人物张之洞。当时张之洞是湖广总督,他很赏识杨度的才学,便又推荐他去报考当时清廷新开的经济特科进士考试。杨度不负众望,一举考了个第二。眼看自己的从政愿望即将成真,可天有不测风云。考上第一名的梁士诒是广东人,慈禧很是反感,再因其名字为“梁头康尾”,心存芥蒂,就剥去了他的头名。

黄兴

按理说,第一名被取缔,第二名自然就成为第一,可结果令杨度大失所望。因为他来自湖南,有人暗地举报他在日本有攻击朝廷的言论,很可能是之前造反的“自立军”唐才常的同党。于是,杨度的第二名也被除名了,他还被通缉了。杨度无奈地长叹一声。只好再度留学日本,躲避通缉。

不过,人不能总是在走背运,通过这次高考,加上朝廷的通缉,着实让杨度名气直线上升。杨度的第二次留学日本,更让杨度挖到了成名的“第一桶金”。到日本不久,杨度竟然与梁启超在横滨相遇,两人谈起国事,唏嘘不已,颇有惺惺惜惺惺的感觉。随后,杨度在读了梁启超的《少年中国说》有感之后,作了一首《湖南少年歌》,经梁启超的《新民丛报》全文发表,轰动一时。

也就是在这篇文章中,杨度的那个经典句:“若道中华国果亡,除非湖南人尽死。”成为传世佳句。他的才学远没有停止于此,紧接着他的另一首诗歌《黄河》,由沈心工谱曲,也是当时清末各学堂必唱的一首歌曲:黄河,黄河,出自昆仑山,远从蒙古地,流入长城关。古来圣贤,生此河干,独立堤上,心思旷然。长城外,河套边,黄沙白草无人烟。思得十万兵,长驱西北边,饮酒乌梁海,策马乌拉山,誓不战胜终不还。君作铙吹,观我凯旋。

梁启超曾一度与杨度为“国士”,两人的关系也更加的紧密。1904年,杨度转入日本法政大学速成科,又多了两个同学一个叫汪精卫,一个叫胡汉民。这都不算什么,之后,杨度又结识了蔡锷、孙中山。认识了这些人后,杨度的人脉圈也越来越宽,为他今后的路子奠定了基础。

孙中山

在东京,杨度和孙中山曾就中国革命的问题,进行过多次的讨论和争辩。杨度并不赞成孙中山“暴力革命”的观点,而孙中山也不赞成杨度的“君主立宪”,为此二者争执不休,最终谁也说服不了谁。但杨度还是很尊重孙中山的,他把自己在东京弘文书院师范速成班的同学黄兴引荐给了孙中山。

杨度与孙中山争执无果后,就向孙中山承诺:“吾主君主立宪,吾事成,愿先生助我;先生号召民族革命,先生称,度当尽弃其主张,以助先生。努力国事,斯在今日,勿相妨也。”

杨度满腹才气,热心国事。1905年,杨度曾作为留日学生代表,为了维护粤汉铁路,回国拜见张之洞,提出“官绅筹款自办”的主张,助力清政府收回粤汉铁路自办。通过这件事,杨度在留学生中有了威望,也为他之后的从政铺平了道路。

1906年,清政府派出去欧、美、日考察“宪政”的五位大臣回国,需要向朝廷递交考察报告,可五位大臣居然写不出来。为了应付朝廷,就派人找到杨度和梁启超帮忙,用现在的话讲就是找“枪手”。就凭杨度和梁启超的才华,写这样的报告自然不在话下。但报告内容最终却成为朝廷的基本方针:预备立宪。

张之洞

杨度也因此成为留学生中,主张“君主立宪”的代表。不久湖南就成立了宪政工会,杨度担任会长。到了1908年,杨度迎来了他人生中重要的时刻。那就是进京任宪政编查提调,相当是候补的四品官员。从此,他可以进出颐和园,给皇室人员讲解“君主立宪”制度。

到了1911年5月间,清朝廷推出了中国历史上第一个有现代意义的“内阁”,36岁的杨度成为内阁属的统计局局长,成为朝廷的核心人员。看似很体面的职务,实际朝廷就是做个样子,杨度等6人组建的“内阁”,更多的时候就是一个摆设。

杨度成为朝廷命官,位置还没坐热,辛亥革命就爆发了。虽然杨度主张“君主立宪”,但他从朝廷的体制中,也感受到了他的主张在清朝廷根本就行不通。至于清朝的摇摇欲坠,他并没有放在心上,却显得很坦然。再说,他从老师那里学到了“帝王术”,对乳臭未干的宣统皇帝就不看好。

在杨度眼里哪谁才是有“帝王相”哪?他在众多的臣子中,他看中了一位,那就是袁世凯。杨度和袁世凯同为朝廷官员,自然也是很熟悉。杨度能进颐和园给皇亲贵族授课,也是袁世凯给推荐的,杨度很感谢袁世凯的知遇之恩。光绪和慈禧相继归西,袁世凯在朝廷上也是吃不开,受排挤,最后还被赶回老家养病。

袁世凯

袁世凯不得志,灰溜溜地离开了北京,赶到车站为他送行的只有杨度一人。不仅如此,杨度还到袁世凯家里看望。杨度这是将赌注压到了袁世凯身上,不久他辞官,给袁世凯做了幕僚。为了镇压武昌起义,朝廷又重新启用了袁世凯。此时的袁世凯有了自己幕僚,又有和朝廷讨价还价的资本,所以袁世凯的北洋军队是打打停停,和朝廷要筹码。

到了孙中山的革命军和袁世凯的北洋军南北对峙的时候,因杨度和孙中山、黄兴、汪精卫都是朋友,所以他成了袁世凯当时派出的代表之一,进行“南北调停”。而“南北调停”的最终结果,就是孙中山让步,袁世凯最终如愿以偿成了中华民国的大总统。

此时的杨度可谓是功成名就了,他的“帝王术”没有白学。之后,他又抛出了《君宪救国论》,极力主张恢复帝制,并组织了与他有共识的人,打出了“筹安六君子”的名号,为袁世凯复辟帝制做准备。袁世凯自然乐不思蜀,还为杨度亲笔题匾:“旷代逸才”。

此时杨度的好友孙中山、黄兴等人,因“二次革命”失败,被迫流亡海外。在杨度等人的纵容下,袁世凯终于坐不住了,他想当皇帝的梦想也越来越强烈。经不住诱惑的袁世凯,终于走上了皇帝的宝座。

蔡锷

杨度的好朋友蔡锷,举起了“护国军”的旗号,开始倒袁。昔日的好友,却反目成仇。但蔡锷还是对杨度表现出了极大的宽容,临终还为杨度开脱:“望政府为国惜才,俾邀宽典。”杨度的所为引起了更多人的不满,昔日的好友梁启超公开杨度是“下贱无耻、蠕蠕而动的嬖人”。

在人们的一片的骂声中,袁世凯一命呜呼了。倒霉的杨度,他的一片苦心,却换来袁世凯临终前的遗言:“杨度误我!”。杨度的老师王闿运也说:“弟子杨度,书痴自谓不痴,徒挨一顿骂耳。”意思是杨度什么好处也没捞着,白白被全国人民骂了一顿。最重要的是,杨度旧时的朋友,也各个离他而去。

身败名裂的杨度,遭到新上任的中华民国大总统黎元洪的通缉,杨度无奈避居青岛。这时候的杨度似乎看穿了一切,开始钻研佛法,并给自己取号“虎禅师”,他开始重新思考人生和反思过去。1917年,张勋率带着辫子军在北京搞复辟。张勋和康有为亲自前往,邀请杨度出山,却被杨度婉言谢绝。经过几年的苦思冥想,他还是无法安静地遁入空门。他的思想由立宪转为共和,他要兑现自己的承诺。

当初他与孙中山的争执后的承诺,自己失败要帮助孙中山。凭借自己的才华和人脉关系,明里暗里地帮助孙中山度过一个又一个的难关。当陈炯明与孙中山反目后,他不顾危险,承担了孙中山的特使,游走在曹锟、吴佩孚、张宗昌等军阀之间,凭他三寸不烂之舌,为孙中山挽回不利局面。

陈炯明

孙中山十分感慨,曾说过:“杨度可人,能履行政治家的诺言。”这个“诺言”,就是指当初杨度在东京对他立下的誓言:如果我失败了,就来帮你。1922年,杨度在上海正式加入了中国国民党。为此,孙中山称杨度“此次来归,志坚金石,幸勿以往见疑”。只是还没等杨度发挥才干的时候,孙中山逝世了。

孙中山逝世后,杨度却感到了迷茫。他是投奔孙中山加入的国民党,但国民党内部各派系的内斗让他感觉厌烦。就在他人生的十字路口时,他又结识了共产党的发起人之一的李大钊。早在五四运动时期,杨度就对李大钊的文章有深刻印象,李大钊对这个前清才子也很尊敬。

1928年53岁的杨度在上海,第一次见到了李大钊。经过一番谈话,杨度被李大钊的思想所感化。他深深记住了李大钊的一句话:“海上的雾越浓,越需要灯塔指引。你望见那光,就不会迷航了。”之后,杨度和李大钊来往频繁,杨度对共产党的信仰也有了深入的了解,他感到自己终于找到了光的方向。

受李大钊的影响,他开始为共产党人做事。为了自己生存的需要,也为了党组织的需要,他到了杜月笙家去做了门客。他凭借自己的影响,结识了很多三教九流的人物,为共产党的地下组织提供各种有效的情报。一天他得到消息,张作霖要抓李大钊,杨度将这一消息告诉了李大钊。可李大钊却不信张作霖真的敢冲进俄国使馆抓人,最终没有转移。

李大钊

悲剧发生了,李大钊被捕了。为了营救李大钊,杨度将自己在北京的老宅子卖了,用于营救李大钊,甚至他还想到了劫狱。一介书生的他托关系找熟人,为释放李大钊到处游说。但他的一切努力都付之东流,李大钊还是被张作霖给杀害了。

李大钊的牺牲,对杨度是个打击,在他悲伤之余,他又做出了一个决定:卖掉青岛的宅子,接济李大钊的家人及其他被害人员家属,自己却靠卖字为生。在他人生中,结识了很多高层人物,也让他扬名于世。到了老年,从他认识了李大钊后,他人生轨迹再次转道。

1929年,正是中国革命进入低潮时期,上海密布着恐怖的气息。杨度在周恩来的介绍下,加入了中国共产党,他在继承孙中山、蔡锷、李大钊等为完成的事业。他知道自己工作性质的危险,他将母亲送到长沙乡下,妻子送到苏州,坦言自己已经做好牺牲的准备。

杜月笙

杨度曾对和他接头的共产党人说过:“别人说我一生投机,我这次是投杀头的机,投灭族的机。”所以,他也是发自内心做出了自己的选择。他接触并投到杜月笙的麾下,很多人都不理解,有的认为他是投机,有的认为他是生活所迫。可他自己心里明白,他是一个做地下工作的人。杨度以杜月笙门客的身份,为地下党提供情报;利用杜月笙的权利地位,掩护和营救狱中的共产党人等。

杜月笙是一个极其爱惜人才的人,他对杨度十分的尊敬,并与杨度以兄弟相称。杜月笙不惜用重金在上海为杨度置办了一套宅子,而且杨度的日常花销也都是杜月笙给的。那时的杜月笙正是如日中天,成为上海滩的霸主,他想建“杜家祠堂”,而这项工作的重担就压在了杨度的身上。祠堂是建好了,杨度还专门为其编写了《杜氏家祠落成颂》。

杜家祠堂的落成典礼十分的圆满,但本来身体欠佳的杨度,却一病不起,两个月后就病故在了上海租界。在他生前曾为自己写了一副挽联:帝道真如,如今都成过去事。匡民救国,继起自有后来人。

潘汉年

解放后,一直与杨度单线联系的潘汉年后遭难去世,杨度的身份就成了一个谜。如果不是周恩来总理在弥留之际,将杨度身份谜底揭晓,这段历史将被遗忘,后人都会认为杨度不过就是一个会“帝王术”的投机者。

杨度的一生可谓是大起大落,跌宕起伏。他的朋友圈里从不缺乏领袖人物,但他却走了一条不撞南墙不回头的道路。当他以君子之态回到孙中山身边时,却又走进了国民党的怪圈。他怎么也没有想到,到了晚年他才找到引路的灯塔。就在他再次准备扬帆起航的时候,却油灯耗尽,难以回天。

好在共和国总理没有忘记他,国家也没有忘记他。王冶秋、夏衍、李一氓等遵从周恩来生前的嘱托,将他的身世公布与众,后人也会记住,这个民国第一奇人,也曾是一名共产党员,为革命事业做出了自己的贡献。