这原本是一条充满学术色彩的分界线,原本是地理界崇拜的名字,但现在它与他发现的界线一起被公众分享。

1935年,他发表题为《中国人口的分布》的论文,提出"姚浑-腾冲线"是中国人之间的地理分界线。但他只说了耀浑和腾冲两个端点,并没有在纸的图纸上画出这条线。直到1989年,他才与人们合作,使用最新的人口普查数据划定这条线。究其原因,可能是因为这条线不是论文的学术重点。

多年后,这条"耀浑-腾冲线"被称为"胡华永线"。在学术界,它以其科学、稳定被公认为中国综合国情的顶端分界线,成为与"秦岭淮河线"和"长城线"并列的又一重要国土边界。而且,前两条线沿袭自然山或人工建筑,可追溯,而"胡化勇线"并非具象,而是凭空诞生。

在社会上,这条线已经成为一条秘密线路,一条旅游线路,沿着"胡化勇线"行驶已成为许多人着迷的旅程。由于这条线的地理形态复杂,而且这条线两侧的人口密度大相径庭,经济社会发展也大相径庭。

多年来,"胡化勇线"因其难以想象的稳定性而在学术声誉上不断提高。1935年,这条线的西部占该国人口的4%;使用2010年的人口普查数据,由于分辨率精度不同,西部人口的比例大致在5.6%至6.3%之间,变化不大。

结果,"胡化勇线"因其长达数十年的固执,让很多人感到担忧。因此,关于"胡化永线"是否应该被打破,是否可以打破,以及如何打破它的讨论逐渐变得更加热烈。

这条看似"开箱即用"的路线实际上是基于严谨,无聊和长期的学术研究。作为一名研究者,根本的任务是在认识世界的过程中发现一些规律性的东西。"胡化永线"的精髓是找到最简洁的方式描绘中国人的空间形态,进而成为稳定的国土分界线,对国家的平衡发展、生态文明建设、民族复兴和国防安全产生深远影响, 并体现了巨大的应用价值。

今年是胡泛勇先生诞辰120周年,我想用这篇文章向大师致敬。

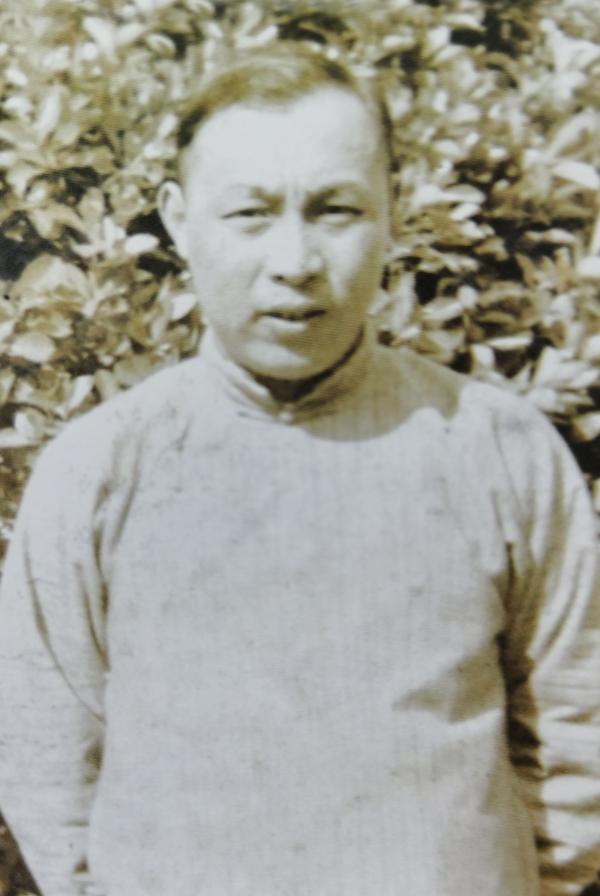

20世纪30年代的胡化勇

晚年,胡嫡勇

主档案

胡华勇:1901年11月生于子晓堂,江苏宜兴人。地理学家,地理教育家,中国现代人文地理学和自然地理学的重要奠基人。历任中央大学地理系主任、中国地理学会理事长、华东师范大学人口研究所所长、教授。他提出,中国口的地理分布应以"姚浑-腾冲线"为界,后来被称为"胡化勇线"。1998年4月,他在上海去世。

采访嘉宾

丁金红:1963年生于江苏连水,毕业于南京大学地理系,获学士、硕士学位,华东师范大学人口研究所博士。现任全国政协委员、上海市人口学会副会长、华东师范大学人口研究所所长、教授,著有《人口空间过程》、《理论地理学》等专著。

胡启忠:1944年出生,江苏宜兴人,胡泛勇第七子。1963年毕业于上海化工学院,1987年任上海溶剂厂副总工程师,被国家经济委员会选派到美国通用电气公司学习。1992年获得国务院特殊津贴,负责编纂《聚甲醛树脂及其应用》一书。

边缘

高媛:你是什么时候来胡先生手下学习的?

丁金红:我的本科生和研究生在南京大学地理系学习,南大地理系延续了原中央大学的脉络,胡先生不仅是中央大学地理学的领军人物,也是全中国地理学的领军人物。上大学的时候,我感受到了胡泛勇这个名字在地理学领域的影响。

1986年,我从研究生院毕业,对人口地理研究感兴趣。当时,知道胡先生在华东师范大学,我给他写了一封信,谈起我对土地规划等方面的思考,不知是否有可能在他的门下学习。我很快收到了胡先生的回复,我一直保留着。

高媛:胡先生的回答最让你印象深刻的是什么?

丁金红:一是很热情,他说虽然老了,但是欢迎我带他去读博士生;第二,老人的回信是用笔写的,笔迹有点晃动,我觉得毕竟是老了。后来,我才知道,因为他已经写了很多年,他的右手再也写不出来了,这封信是用右手握住左手写的。

其实我和胡先生还是有关系的,我的硕士生导师是他在中央大学任教时的研究生,他其实是我的"师父",这是我和胡先生之间特殊的命运。

高远:我第一次见到胡先生的时候,你觉得他是什么样的人?

丁金红:我记得上一门课程结束后,监考员告诉我们几个人,胡老先生想见你。这让我大吃一惊,因为考试成绩还没出来,导师要求见面,这在今天更是难以想象。

当时,胡先生已经85岁了,带着两三个助教,在华东师范大学工会面试了我们。在交流过程中,胡先生的思路非常清晰,他知道中国人嘴巴的动向,在思想和表情上没有乱象,说明他的身体还好。他不停地问问题,看看我们是否真的感兴趣,真的想学习。

我也有一种感觉,他很着急,急切地想有人跟着他研究人口地理。文化大革命结束后,胡锦涛于1984年招收了第一批博士生,只招收了一名。第二年,由于某种原因,他停了一年,到1986年,我们的班级是他的第二次入学,包括我,他一次招了三个人。

高元:你们三个是他的弟子吗?

丁金红:我们之后,胡先生还招收了博士生。但他年纪越来越大,后来的博士生主要是副导师带的。可以说,我们是他亲自带来的最后一批博士生。

高文:他是怎么教你的?

丁金红:胡先生没有系统地开始上课,而是经常要求我们去他家,以一种漫无边际的方式和我们谈论学术问题。我们感到既荣幸又有压力,每次去我丈夫家都要做很多准备。他问得最多的是你最近的想法,你最近做了什么,如果不符合他的期望,他告诉我们快点。

当时,胡先生住在师大村,一楼的小三间房里不得不住着他们的老夫妇,他们的小儿子胡启忠和他的妻子和女儿,还有一个保姆。每次去,我们都在拥挤的小书房里聊天。

20世纪80年代末,胡念勇与博士生在一起,丁金红在右边

源

高远:你和胡先生谈的时候,他经常提到"胡化勇线"吗?

丁金红:我们会讨论这个话题,但他不会特别强调这句话的重要性。他是一个和平的学者,不会炫耀他的学术成就。

1935年,胡锦涛先生在他的文章《中国人口的分布》中提出了一条人口地理分界线,称为"姚浑-腾冲线"。直到1984年7月,美籍华裔人口统计学家田新元教授到上海拜访胡锦涛先生时,他才提出"耀浑-腾冲线"早已超越了人口地理学的范围,被应用到许多人与国关系可以触及的地区,应该被称为"胡华永线"。这就是目前为人所知的"胡化勇线"称号的由来,该称号后来广泛出现在研究文献中,这在相对卑微的东方学术文化中并不常见。

高远:在你看来,胡锦涛先生在1935年提出这条人口地理分界线是偶然的还是不可避免的?

丁金红:这取决于当年的背景。20世纪初,中国笼罩在中日战争战败和庚子赔款的阴影之下,除了反思制度的慢性病和文化萧条之外,庞大的人口也被认为是"冤枉的债权人"。因此,人口与土地之间的尖锐矛盾成为解释国家危机的重要因素。

当时,许多学者主张通过大规模填海,将过剩人口迁往人口稀少的西北地区,以缓解国家过度拥挤的担忧。1931年"9.18"事件后东北沦陷后,西北地区成为国内移民的唯一目的地,当地官员和民间精英建议收回该地区,移民发展。然而,当时中央和地方政府对西北地区的发展并不积极,甚至多方要求的"西北建设委员会"也未予以批准。

Takafumi:但正是这种困境使得研究人与土地之间关系的人口地理学应运而生?

丁金红:是的,当时很多中外学者开始研究汉语地理学,朱克珍、翁文浩等人开始启迪汉语地理学。20世纪30年代初,胡先生担任中央大学地理系主任,跟随老师朱克珍的路,研究人口分布问题,更精细地划分人口地理单位,在江苏省江宁、裕廊等地制作乡镇尺度人口分布图。 并用地形和土壤等地理因素来解释它们。1935年,他出版了《安徽省人口密度与农业生产区》,将安徽省划分为四个农业生产区:安徽北部旱粮区、安徽中部稻区、皖南茶山区和皖西地区,并据此解释了人口分布情况。

在对省、县人口进行地理分析的基础上,胡先生正在制作和研究县级分辨率的全国人口地图。当他写《中国人口的分布》时,第一个挑战是人口数据的可用性和可靠性。胡锦涛试图使用1935年的最新数据,但现实情况是,只有包括浙江省和山西省在内的六个省的县级统计数据是完整的。他通过各种渠道,大力收集和计算各地人口,其中江苏、安徽等17个省份的数据取自政府报告,中央直辖市和特许权的数据主要取自《统计月刊》和英国的《政治家年鉴》;由于缺乏最近的数据,四川,贵州和福建三省在1925年不得不使用邮政统计数据。此外,他还使用了《宣言年鉴》和《英中年鉴》中的一些零星数据。

经过细针细密整理,胡先生实现了中国大陆人口数据第一个县级统计单位的完全整合,他自己自豪地称之为"全国最完整的统计"。

高文:著名的"耀浑-腾冲线"诞生了?

丁金红:胡先生将县级人口与土地面积相关联,制作了人口分布点值图和密度等级图。他用一个点来表示2万人,将县级人口密度划分为8个层次,直观地反映了人口分布的密集差异。

然后,他根据自然地理属性分析了人口密度层次结构。例如,人口最密集的第一级对应水稻种植平原,第二级是旱地冲积平原,第三级是沿河的局部平原,下层是丘陵、山地、高原等,建立了以地形和气候为条件、粮食产量为关键中间变量的人口地理分析范式。

在完成人口分布图和人口密度图后,胡先生敏锐地发现,中国人口密度差异存在线性轮廓,那就是"姚浑-腾冲线"。这条线反映了中国分布的不均匀格局,是中国密度从东南向西北递减过程中的突变线。

高远:可是胡先生为什么不在文章的随附图上画出这条线呢?

丁金红:他确实在文中提出了这一行,但他实际上并没有画出这条线,这有点出人意料。直到1989年,胡念勇、吴立才利用1982年人口普查和1985年的人口数据,重新绘制了中国人口的分布图和密度图,并在地图上实施了"耀浑-腾冲线"。

据我们推测,他当时并没有直接画出来,可能是因为"颖淳-腾冲线"不是《中国嘴巴的分布》一文的学术重点。但后来,它成为中国地理学最具影响力的学术成就之一。

胡泛勇在南京高等师范学校学习期间合影留念

1935年,胡泛勇的代表作《中国人口的分布》发表在《地理学报》上。

稳定

高远:从提出这条线到实际划出这条线,胡先生花了整整54年的时间。在某种程度上,时间已经考验了这条线的科学性?

丁金红:事实上,胡先生对中国口分布的研究,特别是"姚浑-腾冲线"的发现,很快引起了中外学者的注意。胡先生本人回忆说,1945年底访问美国时,发现他的论文已经被美国地理学会全文翻译和印刷,并连同他们发表的《地理评论》一起分发给各方。1948年,一位美国学者发表了一篇题为《战前中国人:分布与密度》的论文,系统地介绍了胡泛勇对中国人口分布的开创性研究。

20世纪50年代,马寅初的"新人口理论"引起极大争议,人口研究成为敏感问题。直到1982年第三次人口普查数据公布,关于中国人口地理分布和"姚浑-腾冲线"的核查研究才逐渐丰富起来。根据普查数据,胡先生本人计算了这条线两侧的人口比例,发现东南地区人口比例从原来的96%略微下降到94.4%,西北地区的人口比例从原来的4%提高到5.6%,双方人口密度差距没有发生实质性变化。

高媛:有一个学术名词叫"固执",形容"胡化勇路线"合适吗?

丁金红:确实如此。20世纪90年代,根据1990年的人口普查数据,一些学者发现,"胡化永线"东西部的人口比例仅变化了1.8%。

2015年是胡泛勇线发现80周年,我和其他学者一起,利用2010年的人口普查数据进一步验证了这一点。由于分辨率精度不同,结果略有不同,我们发现"胡环永线"以西人口比例约为5.6%~6.3%,仅略高于1990年。这再次表明了"胡化勇线"的稳定或顽固。

高媛:"胡化永线"提出已经快90年了,为什么还这么稳定?

丁金红:胡先生在写《中国嘴巴的分布》时,强调了两个因素:一是地形,二是气候,尤其是降雨量。一方面,"胡化勇线"更符合中国国土的第二步、第三步分界线;另一方面,"胡环永线"更接近400毫米当量降雨量线。这说明地形和气候条件的作用是宏观的、准确的,也是全面叠加的。

而且,"胡化勇线"位于农牧交错地带,这条线两侧的农业生产方式明显不同,东南以养殖为主,西北以畜牧业为主,耕作经营的土地生产效率高于畜牧业。 从而确定人口承载能力的差异。再看,"胡化勇线"是我国农业生产潜力的分界线,即陆地生态系统原始生产力的分界线。

此外,葛建雄教授认为,"胡化永线"并非从古都存在,而是在清末基本固定下来的,其稳定性是历史性的、长期的甚至永恒的,这就需要更多的自然科学和社会科学的探索。

高媛:这些年来,有没有人试图挑战或调整"胡化勇线"?

丁金宏:有地理学家提出,中国的地理分界线应该是"漠河-腾冲线"而不是"姚浑-腾冲线",漠河位于瑶浑西北约500公里处。

他没有解释这种调整的必要性,我推测这可能是由于两个考虑因素。首先,"漠河-腾冲线"将土地分为两部分,面积大致相等;其次,漠河是中国纬度最北端的县,这在视觉上更具顶点意义。

高远:胡先生对这种变化持什么态度?

丁金红:当然,他不同意,但他没有写文章反驳。在我攻读博士学位的时候,有一次我照常去胡先生家上课,他提到说这样的变化是什么意思,漠河的特殊性是什么?

事实上,这样的修改对"胡华永线"的地位影响不大。胡先生提出这条线时,中国的领土与现在不同,漠河顶点和"漠河-腾冲线"均等化的意义没有确定。更有甚者,经过这次调整,西北侧人口占比上升到10%,线上很多地方的地理类型发生了很大变化,不再具有地理分界线的意义。所以过了一段时间,这条"漠河-腾冲线"基本上不再被提及。

1945年至1947年,胡泛勇访问美国

热

高媛:过去,人们被人们广泛称为"秦岭淮河线"和"长城线"。现在,从社会热度的角度来看,"胡化勇线"的讨论程度已经达到甚至超过了前两个。从学术地位的角度来看,这三条线能否同等衡量?

丁金红:我认为"胡化勇线"已经逐渐确立了自己作为国域边界的地位。

所谓国家地理分界,是指国内较大国家的最高区域分界线。中国幅员辽阔,地理条件复杂多样,顶级地理区域有多种习惯划分,如"秦岭-淮河线"或"长江线"分南北,"长城线"分界塞内加尔和赛外,南北结合省界分为沿海、内陆或东部、中部和西部三大区域, 并将地形间隙轮廓分为高、中、低台阶。

"胡化勇线"起源于人口密度在形式上的差异,但实质上深刻揭示了中国自然、经济、人文等因素的全面分化格局。从这条线可以看出,对人口密度的直接影响是人类活动因素,包括农业生产方式、产业运输条件、商业集聚地等,而隐藏在人类活动背后的是地形、温度降水、土壤植被等自然条件。在"胡环永线"西北地区,自然条件、农业基础、交通条件、城市发展等都与东南地区形成鲜明对比,导致人口相对稀少。

可以肯定,"胡化永线"是我国综合国情的最高分界线,其认识、科学性和稳定性在国家经济文明、社会文明和生态文明建设实践中日益显现出来,正成为与"秦岭-淮河线"和"长城线"并列的又一重要国域边界。

高远:但是,当"胡化勇线"越来越成为市场话题的时候,是否存在凿刻和过度延伸的问题?

丁金宏:"胡化永线"依托于中国的自然地理基础,许多受自然条件限制的社会经济甚至文化现象或多或少都与这条线有关,这导致了各种复杂的延伸和探索。

例如,有人认为这条线区分了我国城乡发展水平的宏观区域差异,东南地区不仅在城镇化方面处于领先地位,而且农村发展水平明显高于西部;有人发现,中国河口的高流出面积和高流入面积在线路的东南半部是互补的,西北半壁的低流出面积和低流入面积基本相同;有人证实,这条线东南侧的城市化水平与环境污染情况呈负相关,而西北侧则呈正相关。

将"胡化永线"延伸到人口迁移和城市化等方面是合乎逻辑的。但也有一些研究扩展到更广泛的领域,有些尚未得到验证,有些研究几乎令人好奇。有人认为,"胡化永线"是中国家庭规模演变的分界线,两岸家庭都在小型化过程中,但西北地区的家庭规模缩小得更快;有人说,这条线具有划分中国入境旅游空间的意义,东南有很多热点,西北冷点较多;也有人认为这条线是中国集体主义精神的分界线。

高元:一些奇怪的过度延伸实际上是在消耗"胡化勇线"。

丁金红:"胡化永线"的本质是人与地的关系,人与地的两维具有足够的延展性,这从近年来日益普及的延伸研究中得到说明。

笔者认为,目前的研究应该更多地思考这条线与人口均衡发展的关系,西北地区如何增加发展机会,提升社会福利,以及这条线在后工业社会和大数据时代的新表现。只有科学、严谨、务实地研究人与国关系的新命题,"胡华勇线"才能更好地服务于国情认知和国家建设。

而那些对"胡化永线"的所谓穿孔凿刻,是对"胡化永线"的不恰当的"学术消费",不值得提倡。

家庭

高文:你有七个兄弟姐妹吗?

胡启忠:是的,我是最年轻的,第七老的。1944年12月,我出生在抗日战争时期的重庆,中央大学暂时迁往重庆。我出生时,父亲43岁,他一直是中央大学的教务长,但我出生时应该辞去这个职位。

父亲原夫人因病去世后,留下了三个儿子。我的母亲来自南京,但由于我的祖父在新疆,她在塔城度过了她的青少年时代。她十五六岁时随家人回到南京,后来考入中央大学历史系,毕业后,她被认为年纪大了,通过介绍嫁给了父亲。

高文:父母之间有什么关系?

胡启忠:我母亲很善良,她和父亲在第三天结婚,晚上她和襁褓褓的三哥睡在一起。中央大学搬到重庆时,并没有带走母亲和孩子,而是带走了学生。南京大屠杀前夕,母亲有幸带着老人和孩子上了西行的轮船。

新中国成立前,父亲拒绝了去台的机票,然后去华北人民革命大学学习,然后到安徽省蚌埠的怀怀委员会,再到淮远组织淮河水利学院。她的母亲受过良好的教育,但她一生都是家庭主妇。后来,她告诉每一个儿媳妇,一定要自力更生,不能不工作,这是她一生中最大的遗憾。

高媛:你是什么时候来到华东师范大学的?

胡启忠:1950年,父亲到水利部怀淮市委工作,带领一个小组从安徽北部到江苏北部进行实地考察,完成了对苏北灌溉渠的勘察测量。1952年建成后,淮河洪灾得到有效遏制。

1953年,他被调到华东师范大学地理系任教,这次他也先来上海,母亲后来也来了。一直以来都是这样,他的母亲一直追随他父亲的脚步。当时,大哥和二哥都已经很老了,其他的兄弟姐妹都在校外学习,所以妈妈只带我一起去。

高媛:胡先生来到华东师范大学时已经52岁了,从那以后就再也没有离开过,他在华东师范大学是怎么生活的?

胡启忠:应该说,学校对我父亲有好处。在工作方面,1957年,华东师范大学成立了人口地理研究室,由我父亲担任主任,这是中国大学中第一个人口研究机构。文化大革命后,1981年,华东师范大学修复重建了人口研究室,父亲还是主任,当时80岁。1983年,学校成立了人口研究所,他的父亲是第一任所长。他于1990年获准退休,享年89岁。

在生活方面,当他的父亲第一次来的时候,学校给了他三栋新建的平房。几年后,我们被安置在一个有几间客房的小平房的一楼。文化大革命期间,我们搬进了一栋15平方米的平房,当然很小。20世纪80年代,父亲在一楼租了一间三居室的小公寓,当时丁金宏经常来家里上课。1990年,学校给了我父亲一栋新房子,虽然面积只有100平方米,但有5个房间,我的老保姆也有地方住。

高文:老人长大后,日常生活中有哪些习惯?

胡启忠:他白天看书,经常看原著。我记得晚上我陪他一起在校园里散步,他总是教我,如果你想了解学科的前沿,你必须阅读原著,你必须知道几门主要语言。

他对孙子孙女的要求是,在做作业时,要给每个人一本字典,而不是互相借用。他在房间里踱步,看到谁的头太低了,然后敲了敲桌子。他吃得很簡單,早上和中午吃面條,下午三四點吃點點心,不吃晚餐。

丁金红:每次去,我都觉得胡先生每天都在思考中国人口中的重大问题。他非常勤奋,当他早上醒来时,他想知道该读什么,这是他的生活方式。他们的家庭围绕着胡先生,胡先生是家庭的中心,如果他想读书,别人会很快交给他。曾经有一段时间,在他家旁边建了一栋楼,堆得很吵,他会带着几本书去工会读书。

我无法想象,胡先生80多岁的时候,经常发表论文,每两年就会出版一本专著。他用左手写字,时间真可惜。

高渊:老人是怎么度过最后几年的?

胡启忠:记得有一天,我们突然发现父亲坐在柳条椅上翻白眼。我妻子大喊大叫,用力捏了捏那个人,过了一会儿,终于有一口气了。之后,我父亲的健康状况明显恶化,不久后就住进了华东医院。在医院住了四年零一个月后,当我们终于陷入死亡时,医生问我们是否应该切掉气管,我们说不,我父亲已经98岁了,不要增加疼痛。

丁金红:胡先生入院后,我经常去看他,因为我已经留在学校工作了。他住在一个双人病房里,同一个房间里是上海文坛的大四学生于玲先生。起初,他身体健康,可以和我说话,并把我介绍给余先生。

1998年4月30日,我们人口学院的所有老师都去扬州进行春游,但我没有去,因为我去过那里。也是天意,我以为那天我有一段时间没见到胡先生了,我应该走了。当他们到达医院时,胡启忠先生和夫人都在那里,他们看到胡先生气喘吁吁地躺在病床上,脸上还覆盖着纱布,昏迷不醒。

我一回到家,就接到胡启忠老婆的电话,说父亲走了。

胡焕勇和妻子桂秀君

改变

高远:胡先生已经去世20多年了,而对于这道神奇的"胡化勇线",各界的兴趣越来越浓厚,很多人都想开车,也有人想开车。从科学的角度来看,你认为你应该跑步吗?

丁金红:中国有三条国家级地理分界线,"秦岭-淮河线"和"长城线"具有很强的特殊性,而"胡化永线"不够具体,胡先生只告诉我们两个终点。这条线的地理形态非常复杂,自己绕着走是非常必要的。

多年前我就有过这个愿望,但直到最近才成为现实。从2019年到2020年,我和我的学生一起开车一路。

Takafumi:你是一次跑步,还是分段跑步?除了看地形,还有什么需要关注的?

丁金红:我们分段运行,在线运行了两个月,持续了一年。第一段先往耀浑,然后租一辆车向南跑,先往东北跑;第二段从腾冲向北,完成云南和四川;第三段在去年年初受疫情影响,直到9月才贯穿山西、陕西等地。

我们不能完全在这条线上奔跑,因为"胡环永线"沿线没有修建道路,而且这条线上有火山和地震带。我们就像缝制衣服一样,沿着这条线来回走动。原则是尽可能接近"胡化永线",包括横断山和秦岭。

Takafumi:沿着这条路跑下去最大的教训是什么?

丁金红:应该说,我们亲自确认了"胡环勇线"对国家地理划界的意义。在这条线上,有些段显然是南北的地理分界线,有些段是东西方的地理分界线,从地图上看并不直观。

我们不仅要看地形,还要去看沿途人们的家、博物馆等。因为从本质上讲,"胡化勇线"不仅是一条物理和地理上的分界线,更是人与土地关系的更深层次内涵。我正在写一本关于人与地方之间这种在线关系的书,这段旅程使我受益匪浅。

高远:从胡先生的一生来看,他的学术领域非常广泛,"姚浑-腾冲线"甚至不是他学术论文的重点。为什么在他死后,这条线被尊为"胡化勇线",似乎成为胡先生最伟大的学术遗产?

丁金红:胡先生是文史领域的大师,一生写过很多东西,但如果看实际影响,"胡念勇线"可以说是他最重要的学术成就。

近代以来,中国人与土地的矛盾逐渐凸显。清初人口约为1亿,到清末和人民共和国初期,人口已经增长到4亿多,被称为清代人口奇迹,人口变量与耕地常数之间的矛盾日益尖锐。从朱克珍、翁文浩到胡化勇,都把土地、农产品和人口紧密联系在一起,对"土地广阔、人民聚众"的国情深表关切。

"胡化勇线"的巨大价值,隐藏在人类生存基本需要的粮食和就业逻辑中。食物是人类生存不住或缺不去的资源,虽然现代社会的食物可以从市场上获得,但大规模、长途的粮食运输是不经济的,因此粮食的生产能力对于人口的宏观分布仍然具有最强的解释力。就业是城市人口集聚的关键中间变量,农业条件好的地方往往适合城市发展,这是"胡化勇线"在工业化进程中仍能保持稳定的重要原因。

高媛:这几年,关于如何突破"胡化勇线"的讨论越来越多,这条线真的是牢不可破的吗?

丁金红:胡锦宏先生在20世纪30年代中期提出这条路线时,当时中国人口为4.58亿,地理学家已经对在中国各地经营小块土地的农民感到惊讶。如今,中国人已经超过14亿,人口增加了两倍,耕地面积只增加了56%。

"胡化勇线"是地理条件的客观存在,人口密集与稀疏的边界,可惜也成为贫富的分界线,这也是我们希望突破"胡化勇线"的原因。但是,这一突破的目的应该是给西北地区更多的发展机遇,特别是加强交通、教育、生态保护等基础设施建设,改善投资环境,保障人民基本生活,只有这样,西部地区才能加快发展速度,缩小与东部地区的差距。

高媛:在您看来,突破"胡化勇线"的核心意义是什么?

丁金红:无论是公平发展的社会伦理,还是帮助边远民的情感寄托,都要贯彻向西倾斜的积极政策。因为如果听从市场的安排,被动等待东南地区的机会溢出,那将是一个长期、大规模的经济周期,西北地区等不起。

我们还必须清醒地看到,"胡化勇线"的突破不应只关注人口比重。对于西北地区来说,增加人口密度不一定是一个值得追求的目标。目前,占全国人口的6%,不一定太小,与自然多走越少是没有问题的,重要的是让人民富裕起来,让生态稳定好。

专栏主编:陈淑怡 文字编辑:陈淑仪 标题 图片来源:受访人 照片提供 照片编辑:曹丽媛

来源:作者:高源