有的很奇怪,我也很奇怪:我写了那么多老师朋友的文章,唯一遗漏的是陈玉科先生。这到底是怎么回事?对我来说,这是事故的原因,是有调查依据的。直到今天,我经常阅读陈先生的文章,并协助出版社制作陈先生的全部作品集。当然,我不时会想起洋基先生。我是一个比较喜欢跳舞墨水的人,想写一篇回忆录文章,是有目的的。但我认为,我对先生的记忆是非常珍贵和极其神圣的。我希望我的文章不会玷污这一点的神圣性,所以我写得太晚了。直到今天,北京大学出版社出版我的《怀旧集》,是时候不写了。

我和于克先生的关系应该始于65年前的清华大学。1930年进入国立清华大学,进入西方文学系(不知道什么时候改成外籍汉语。西方文学系有完整的教学计划,必修课要有组织、有条不紊。但留给选修课的时间很丰富,除了选修课,还可以听或偷听,老师不以为然,学生有自己的乐趣。我听过朱自清先生、于平波、郑振轩等老师的讲解,安然无恙,因此与郑振轩先生建立了终生的友谊。但并非一切都是一帆风顺的。我和一群学生一起去听了冰心先生的课。她非常年轻,很有名。我们以一个名字离开了。炳鑫先生庄严致入微,不要笑,看到教室里挤满了这么多学生,知道有"骗",于是伟毅突然地下"客座令":"凡非选修课的,下课就不准再来了!""我们听了,但我们退缩了,从来不敢回到她教书的教室。四十年后,我与冰心团聚,她变成了一个善良善良的老人,从愤怒的金刚到披萨的美丽眉毛。我告诉她她"一个客人一个客人"的事情,她完全忘记了我们看着对方笑了,我们会心里。

正是在这个时候,我听了洋基先生的《佛教翻译文学》。参考书是《六祖庙》,我曾经在城里的一座大庙里买的。科科老师讲课时,一边写文章,一边在黑板上写必要的材料,然后根据材料进行解读、检验、分析、综合,地名和人名都特别记笔记。他对细毛的分析,如剥香蕉叶、剥得更细、剥得更深,但一种现实主义的精神,不武断、不夸张、不扭曲、不断拍摄,他仿佛在山间阴道上引导我们,盘旋曲折,山川峦崑,柳树黑花,最后突然敞开心扉,领我们走上阳观大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无与伦比的享受。在国内外众多学者中,能给我这种享受,国外只有海因里希·吕德斯,在国内只有陈实一个人,他被国内外学者公开推崇为考试大师,是完全应该的,这种学习风格,随着后来毒害的"论历史一代"的学派风, 差异无法计数。然而,浩瀚的士林,很少懂人,有的像叫"学者"的舌头一样鼓捣,傲慢自大,不禁让人叹息。老师的这种学习风格影响了我的生活。后来,他去了德国,读了卢德斯教授的书,并接受了他的弟子瓦尔德施密特教授的教导和启发。可惜的是,自己学习贫瘠,也限于天赋,虽然不能说没有收获,但仿佛细流比渤海,空虚的心里是希望,是效率的憎恨。这只是我自己的错,不是别人的错。

总之,我在清华已经四年了,完成了西方文学系的所有必修课程,拿到了学士学位,现在回想起来,说了一句礼貌的话:我从这些课程中收获不多,欧洲著名作家,莎士比亚、歌德、塞万提斯、莫里哀、但丁等人都读过的书, 甚至现在突然流行起来的《尤利西斯》和《纪念水年》等都读过,但大多并不深入。给我留下深刻影响的课程是面授课程和选修课程。前者是上面大师的"佛教翻译文学",后者是朱光孙先生的"文学心理学",即美学。我已经在其他地方谈到了后者,我不会在这里详述。

离开水木清华,我和于可先生分居了很久。我在济南教了一年中文,然后去了德国的G?ttingen大学。当我来到这里时,我开始学习梵语,Ballywin和Spitfire。这是我人生中一个关键的转折点。我告别了歌德和萨图比亚,前往苏库马兰和米勒福德。毋庸置疑,这种转变来自洋基的影响力。我的德语老师Waldschmitt教授是柏林大学的同学,也是Ludes教授的学生,这并非巧合。就这样,我在中国和德国的两位老师就在同一个老师的门下。有人说:"有名的老师是大师。"我的老师和老师都不是'名',但我这个学生太'高'了。门壁上衬着,汗流浃背。但无论如何,这是一个中德学术领域的好词。

我在格廷根的十年,即"第二次世界大战",是我一生中最痛苦但学术上最有益的十年。国家对于外来入侵,一年没有消息的家庭数量,有飞机轰炸,下没有食物水果肚。然而,阅读是不受干扰的。教授和学生被征召入伍。印度研究所和中国研究所这两个研究所都在我手中。把数以万计的珍贵书籍放在书架上,让我来看看它们。在华人研究所的深院子里,在高大阴沉的图书馆里,在梵文研究所的旧研究室里,没有人。飞机在天空中的嗡嗡声和我肚子里的饥饿相对应,闭着眼睛漂浮着,神疾驰了好几英里,看我的国,见我的家,张明在梵文面前,有很多难题,需要我回来。我现在就像一个独立的遗产,受苦吗?快乐?我自己无法回答。

在轰炸炼狱和饥饿之后,在1945年,在我来到G?ttingen十年后,我终于期待着光明,东西方法西斯主义的崩溃。美国士兵首先占领了G?ttingen,然后接管了英国人。这时,我得知洋基先生在英国正遭受着医疗问题的困扰,我匆匆忙忙地给他写了一封关于我十年学习的长信,并介绍了我在《哥廷根科学院院刊》等期刊上发表的一些论文。令我驚訝的是,我收到了丈夫的回信,一封長信,告訴我他最近的情況,並說我很快就會回家。信中最重要的是要说,他想把我介绍给北京大学校长胡石、代理校长傅思年、文学院长唐玉轩先生到北京大学任教,我真的很开心,谁能不骄傲地去上高等学校教书?我立即回信,同意并感谢。

今年深秋,我终于带着"客树回头看家乡"的心情告别了生活了整整十年的哥廷根,一步一步地回到了瑞士。我在这个名水山秀的世界公园住了几个月。1946年春,在法国西贡之后又越南,再经过香港,他回到了上海。我在K家的榻榻米上呆了一段时间。从上海到南京,他睡在自己的长桌上,这时余文生已经从英国回到了南京。我曾经在大伟先生的官邸见过他。谈起十几年的细节,先生非常高兴,叫我去中央研究院下属的奇明寺见北京大学代理校长傅新先生,具体告诉我要拿我用德文写的论文,可以看到我深深的爱和用心。

今年深秋,我从南京回到上海,坐船到秦皇岛,从秦皇岛坐火车回北京(当时叫北平)12年。

我不记得是什么时候,什么时候,我也来到北京,仍然住在清华公园。我立刻去清华见面。那时,从北京市到清华是要经历一些曲折,就像是一次短途旅行。沿途几十英里到处都是农田。秋天绿纱账下,真的有绿林人拦路抢劫,现在年轻人很难想象。但有了洋基先生的加入,我永远不会害怕像这样旅行。三年来,我去过清华公园很多次,我知道老体弱的先生,最喜欢当时住在北京的天主教外籍神父手工酿造的篱笆红酒,我今天不得不到今天城市党校的神父们在地下室的静修处买几杯篱笆红酒, 跋涉到清华花园,送到先生手中 几瓶酒此刻不算什么,但在钞票上通货膨胀已经达到零,跟不上价格快速上涨的时候,几瓶不小。

一年春天,中山公园的葡萄藤上开满了紫色的花朵,下垂,紫色的空气弥漫着,吸引了大量的游客和蜜蜂。我们一群弟子,记得有星期一好,王永兴,王伟等,知道先生爱花。现在,虽然患有眼疾,近乎失明,但据他自己说,有些事情也可以不仅仅是一个影子看到一个影子。一朵大藤蔓花的紫色光芒,先生,也可能是可见的。而在那种军事混乱、物价飙升的情况下,人们的生命都处于危险之中,不用担心情况,我们想请先生伤心欲绝,咨询先生忠告,他欣然同意。我们真的非常高兴在雨中发现一张茶几,服务先生看着紫色的葡萄藤。史密斯先生显然兴致勃勃。我们聊着,笑着,笑着。我想这可能是我丈夫一生中最愉快的时刻。

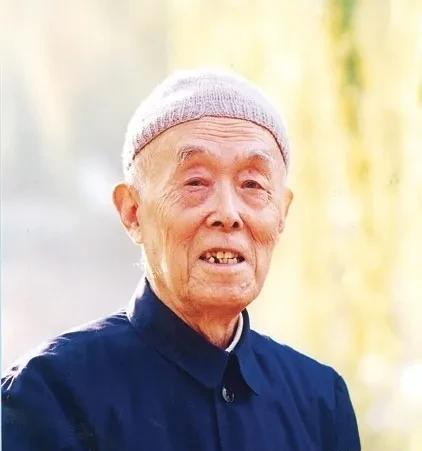

晚年患眼病的陈先生

还有一件事,也给我留下了一生难忘的回忆。解放前夕,政府经济被彻底摧毁。从法国货币到银元券,又从银元钞票到金币,越来越混乱,到粮店买几斤粮,扛着货币的重量那张票有时比粮食本身还多。被著名历史学家郑天庭先生尊崇、称为"教授教授"的陈先生也不例外。冬天,他连买煤取暖的钱都没有,我告诉了已经回国的北京大学校长胡世之先生。胡锦涛先生对取得如此巨大成就的知识分子怀有最崇高的敬意。当他介绍王静安先生到清华国民学府任教时,这句话一时说得不错。于克先生在《王官堂先生》中,有几句经文:"鲁莲黄启西虎,唯一珍惜伟大儒家的神国。大学这时听说职业结束了,花园穷得快乐退却",说这就是这个东西。现在轮到菲先生再次"神州大儒家独一无二"了,而这位"大儒家"不是别人,而是于克先生本人。菲特想给洋基一大笔钱。然而,洋基拒绝接受。最后,洋基先生决定卖掉他的书,以得到菲先生的钱,所以施先生派了自己的车——顺便说一句,这在当时的北京非常罕见,北京大学只有一名校长——我去了陈光诚在清华的家,装了一车非常有价值的关于佛教和中亚古代语言的西方书籍。陈光诚只收取2000美元。这个数字在当时并不小,但与书籍相比仍然微不足道。在这一批书中,仅《圣彼得堡范德词典》的市值就远远超过这个数字。这批书实际上是捐赠性质的。而老师为了一个芥末的钱不拿性格,这也可以看出。

在这三年里,我与洋基队经常交流。我写了一篇论文,"漂浮的屠夫和佛陀",我首先读给他听,想听听他的批评。我没想到会得到他的赞赏。他将这篇文章介绍给中央研究所历史出版物。这份出版物是当时最权威的出版物,它有点"一扇门,十倍音质"的声望。我自然感到受宠若惊。好在,我的结论不是胡说八道,几十年后,我又写了一篇《聊浮屠夫和佛陀》,用了大量的新材料,在之前重复,颇受同行好评。

当然,在我和曼先生在一起的这些年里,我们谈了很多话题。谈论最多的学校,政治不是没有空谈,而是很少。洋基先生绝不是一个只读闭门造车的书,他继承了中国出租车的优良传统:世界兴衰,皮夫有责任。从他的著作中也可以看出,他非常关心政治。他研究了唐朝的历史,表面上似乎充满了证据,骨头上都是在谈论政治问题的兴衰,但很难理解。当我们谈论当代学术时,他当然对每个学者都有自己的看法。但他没有对任何人说任何贬低的话,除了一位历史专家。对于年轻学者来说,只谈优势,一种热爱年轻学者的热情,真是令人敬畏。就连那个因为误会而专门攻击他的学者,甚至说了一些不愉快的话,陈施也从未说过半句贬义的话。在这里可以看到盛德先生。鲁迅先生从不攻击年轻人。

晚年,陈玉可

时间如电,人员沧桑,1948年底。解放军包围了北京城团,胡石主席从南京派出专机去南京接几位教授,有一份名单。名单上的大多数名人都没有去,陈先生离开了,这成为一些讨论的主题:陈先生对共产党有什么看法吗?他对国民党有怀念吗?根据后来出版的蒲先生的日记,余文生并不反对共产主义,他只反对苏联品牌的共产主义。当时,这可能是一个奇怪的想法,甚至是一个很大的反想法。但今天,真相已经从世界上浮出水面,难道我们不应该钦佩怀斯先生吗?至于他对国民党的态度,最明显的是,他对蒋介石的态度现在已经显现出来了。1940年,他在诗《太阳晚春的重庆晚宴》中写道:"蛤蜊知天下,见最高楼附近花香。吴炜先生对诗作了评论:"于珂去,参加了中央研究所的会议,住在嫂子的家里。而蒋公宴请中央研究院到朱先生那里。于克在这个座位上第一次见到姜功,深知其人手不足,有消极的立场,于是就有了这首诗的第六句话。"按那个"看到花朵担心附近最高的建筑物"这句话。洋基队对蒋介石的态度,也可以说是国民党的态度,再也不能清楚地表达出来了。然而,几年前,一位台湾学者倾向于该章的摘录,称余文生曾打算去台湾。这在世界上真的是一件奇怪的事情。

1951年,我奉命随中国文化代表团访问印度和缅甸。我在广州待了很久,准备把所有重要的演讲稿翻译成英文。我当然不会放过这个机会,我去了岭南大学,洋基先生的家来访,见面很开心,陈志摩也热情好客。此时的陈实,虽然病情越来越严重,但你仍然可以看到眼前的白色事物。领导,据说陈毅和陶铸,生活人民在楼前的草地先生铺了一条白色的道路,路边全是绿草,绿色和雪白形成鲜明对比,为先生行走。从这件小事中,我们也可以看出,我国对陈石的尊重是真诚的。陈石是一个非常情绪化的人,他对此能一无所获吗?

陈玉科与家人

然而,世界就像一只白云狗,不可预测。解放后不久,就在许多老知识分子兴高采烈,激情没有熄灭的时候,华盖来到了他的头上。一个又一个运动,针对所有知识分子。批改了《军事训练传记》,批判了平博,批了《平博》的结尾,批判了胡石,一路到批、批、批、打、打,打,最后都批到了陈玉克的头上。在这一点上,大规模的全国性反右斗争尚未开始。老了反思,我是个政治傻瓜,这一系列的一批打,我快乐而真诚,没有感觉到任何问题。虽然我没有清醒地意识到,在我灵魂深处,我真的认为中国老知识分子是"原罪"的化身,认可是自然和正义的。不过,一旦认可到陈玉科先生的脑袋,我的心里就不味了。尽管一再动员,我从未参加过这场闹剧般的合唱。我不想厚脸皮,作为一个事后的想法,朱格良当时的理解也很模糊,但是,毕竟我没有演戏。现在的过境搬家,40年后,以为我没有背叛自己的良心,手淫可怜,能承受上天老师的精神。

但从那以后,我已经将近20年没有见过我的老师了,直到他在1969年一场史无前例的大屠杀中丧生。现在我比他的年龄大五岁,我是一个终身的人。现在我经常读《诗歌先生》。每次我读它,我都觉得我有了新的东西。我清楚地知道我还没有进入他的班级。哲学家的枯萎,多余的写作。我很有进取心,请不要任何人,所以加上他的小姐。虽然我们不是亲戚,但我有时会有风和木头的悲伤。恐怕这也是很自然的。

我已经到了九岁那年,虽然看起来离家出走就给自己的生活画个句号的时候会有一段距离,现在还不能概括,但是,毕竟他们已经到了西山的那一天,生命危在旦夕,不想到这一点是不可能的。我经历了几个朝代,经历了很多艰辛。现在只觉得后面的路漫长而无穷,我们面前的路越来越短,已经很有限了。我没有靠老卖旧,偷,但我清楚地意识到,我变成了一个"悲剧"的角色。我的悲剧不是我不想"不用鞭打自己",不想"老人,瞄准千里",而是在"老人,瞄准千里"。他们自己现在承担或被迫承担的工作,各种各样的想法,各种各样的复杂,有时是矛盾的,早已远远超过他们自己的负荷,超越了他们自己的年龄。这有外部原因,但主要是内部原因。夜问自己:我患有老疯?你有一百年的生命在你眼前吗?然而,有一天,一碰到实事,万物想推开,但凡事都推不开,真如京歌剧院在一句话:"马排在三明治里,很难还马。"这种味道,只有一个人能理解,对外界人来说也不够。

在这种情况下,我有时会情不自禁地回想起我的生活。你到底应该如何评价你的生活?虽然我遭受了大大小小的灾难,就像"十年的毁灭"一样,中国人前所未有的愚蠢到野蛮到难以理解的灾难,我也不幸——也可以说是在其鼎盛时期有过"幸运",几乎把一个旧的生活放在船上,但我还是感到幸运,我赶上了许多意想不到的机会。让我仅举几个例子。盘古自此开天下,不知在哪里吹一股神风,吹灭知识分子这个特殊的民族。知识分子有许多特点。在经济和物质上,这是一个"贫穷"的词,自古以来就被使用,现在很强大。在精神上,它和牛毛一样是检查。这里也是自古以来,在当下为殉道。例如,没有必要多说。我试过自己的人生,从小学、初中、大学,一直到出国留学,月考、季考,什么国家考试,考得一团糟。但我本人在上百次国内外考试中,从未失去过孙山。你能说这不是一个机会吗?

但是,俗话说:"一篱笆三堆,一个好人三帮。"如果没有人帮忙,一个人什么也做不了。我也有一个非常幸运的机会。在我的生活中,有数百人帮助过我。如果要指名道姓,我首先要举两个国外的人,一个是我的博士论文导师Waldschmitt教授,另一个是教喷火的老师,Sick教授。中国有四个人:一个是冯友兰先生,如果他没有和德国签约的德国清华交换研究生,我就无法去德国。一个是胡世之先生,另一个是唐宇先生,如果不是他们扛着,我就不会来北京大学了。最后但并非最不重要的一点是陈先生。没有他的影响,我现在就不会走上治理的道路,也不可能来到北京大学。至于他为什么不把我介绍给我的母校清华大学,也没来问过北京大学,我从来不问他,到目前為止恐怕永遠是個謎團,我們就不談論了。

我不是一个忘恩负义的人。我一直相信感恩是作为一个男人的基本标准之一。但是,我该如何向他们四个人,以及许多帮助过我的老师和朋友"汇报"呢?就老师的全部而言,我只努力研究他的作品,努力宣传他的学术成就,并试图帮助出版社使他的整个收藏,从好中走出来。我非常感谢学校领导和广州中山大学历史系的领导,他们多次为包括外国学者在内的于克先生举办学术研讨会。学校还为陈玉科设立了特别纪念馆。这一切,我,洋基先生的弟子们,都看着眼睛,感受着内心,感受到了极大的慰藉。国内外越来越多的学者研究陈先生是没有问题的,先生这是我在暮年所能得到的最大乐趣。

但是,我仍然有自己的意识形态和情感问题。我现在是"后人",但我以前见过古人,也再也见不到洋基先生了。我心里感到无限的寂寞,这种寂寞无论如何都是无法填补的。扔笔长叹,忍不住流泪。

文章来源:《真相能走多远》作者:吉延林