文/温冲

“逆势增长”曾被用来描述各种细分市场、品牌或者产品的优异表现,但用在一季度的新能源汽车上,仍显得笔墨不够。

在一季度汽车零售同比下降4.5%,汽车消费零售总额下降0.3%的情况下,新能源汽车销量仍保持了1.4倍的增幅,而且这是建立在各品牌陆续上调价格的背景下。越卖越贵,越卖越多,这已经是“反直觉”的增长了。

业内专家告诉北青汽车,随着新能源汽车市场份额接近和突破20%的门槛,这一市场已经进入规模化发展阶段,并将愈发成熟。而目前的价格波动虽然还会持续一段时间,但随着相关问题的缓解,市场增速仍将继续保持在高位。

■份额大涨 新能源汽车市场“长大了”

4月19日,国务院新闻办举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示,大陆新能源汽车产业已经累计推广1033万辆,突破了一千万辆的大关,成为引领全球汽车产业电动化转型的一个重要的力量。

罗俊杰表示,今年以来大陆新能源汽车市场呈现一种市场规模、发展质量在“加速提升”的良好发展态势。数据显示,今年一季度,国内新能源汽车产销量双双超过百万辆,分别达到129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍,幅度超过了2019年的全年水平。

值得一提的是,新能源汽车市场占有率达到了19.3%,逼近20%,同比增长11.4个百分点,较2021年全年提高了5.9个百分点。

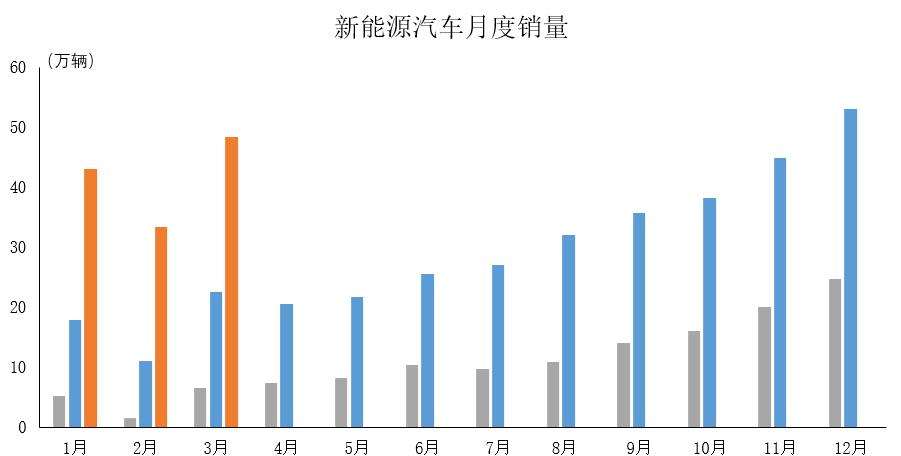

图片来源:中汽协

如果将目光放到新能源乘用车市场,其增速和市占率,还要更高。

乘联会数据显示,一季度国内新能源乘用车零售107万辆,同比增长1.5倍,占乘用车累计销量(零售491.5万辆)的比例达到21.8%。而这一数字(市占率),在2019年时还是5%。

2020年,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

也就是说,当前新能源汽车的发展,已经逼近2025年目标愿景。按照当前新能源汽车的增长势头,年内达成甚至超过占比20%的目标将不成问题,将时间提前整整三年。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“近几年,新能源汽车国内零售率走势持续走强,实现超预期发展。”

罗俊杰也表示,“综合来看,大陆新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展的新阶段,预计今年将保持高速发展态势。”

简单的说,新能源汽车市场,快要“长大了”。

■“量价齐飞”还将持续数月

一季度,新能源汽车的这波高增长,实际上是有些出乎意料的。毕竟历年年初车市都相对低迷,这一次还叠加了补贴退坡、新冠疫情、原材料价格上涨、供应链紧张,以及新能源车型价格上涨等特殊情况。

北青汽车发现,今年1月和3月,新能源汽车先后经历了两轮价格调涨。1月,面对新能源汽车补贴退坡,很多车企通过自身的内部平衡和前期的一些成本降低来化解影响,因此只有少部分对毛利影响较大的企业调高了车价。

但是,原材料价格上涨带来的冲击却非常大。目前,原材料价格上涨直接导致电池物料综合成本上涨超过40%,整个产业链条无力消纳上涨的成本,车企被迫纷纷上调新能源汽车销售价格。

从3月份开始,新能源汽车迎来一波更大规模的“涨价潮”,至今已涉及20多个品牌的50多款车型,涨价幅度在2千-3万元以上不等。甚至还出现了特斯拉8天3次涨价,欧拉、零跑等部分品牌一个月内两次上调价格的情况。

目前来看,“涨价潮”还没有“退潮”的意思,甚至还从造车新势力企业蔓延至传统车企,长城汽车、长安汽车先后上调电动车型价格,奔驰、宝马的燃油车也加入“涨价大军”。

那么,在两轮涨价的影响下,新能源汽车为何还能够保持良好的发展态势?

崔东树表示,2022年新能源汽车价格上涨相对理性,价格上涨的影响暂时不明显。新能源汽车有较强的刚性消费需求,价格敏感度相对较低,再加上新能源汽车是订单式销售,目前各车企消化的是涨价前已锁定的订单,因此销量影响不大。

实际上,大多数车企都会选择提前告知价格调整的消息,像岚图、极狐、几何、蔚来等品牌都是提前1个月对外发布。而且车企在发布涨价消息时会特别强调,“涨价生效之前支付定金的用户,不受此次价格调整的影响。”这就给人一种“越早订车越便宜”的心理,引发消费者或理性或跟风的抢订。

虽然涨价的影响暂时还不明显,但是很多车企已经身不由己,在与供应商的合作中,议价能力逐渐降低,长此以往下去,结果可想而知。

那么,问题来了,涨价何时休?会不会出现第三波涨价?

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基表示,“价格波动或将还会持续一段时间,少则三五个月,长则更久。”

叶盛基表示,要加强大宗原材料市场宏观调控力度,适度加快国内锂、镍等资源开发进度,支持国内企业积极开拓国外原材料供应渠道;重点打击联手囤积居奇、哄抬物价等行为,保障动力电池原材料、关键材料供应及价格稳定运行。

据悉,目前相关部门已在积极解决新能源汽车产业面临的现实难题。