如果在古代收藏信札具有史料保存和艺术鉴赏的双重价值,那么在通信手段非常便利的现今,收藏和鉴赏古人信札更具有另一重微妙的含义。现代通讯工具的发展,令通信内容几乎可以零成本、瞬息间传递给对方。故此,古代人因为信差的不确定性、邮路的山迢水远而产生的焦虑、期待与想象,我们在心理上已经很难理解。古人书信,字字千金,仿佛总是希望通过最简省的文字,传达出最深广的意思。读出了这一点,当我们再读到“强拈书信频频看”,读到“书信也无凭,万事由他别后情”,读到“一行书信千行泪,寒到君边衣到无”等古诗词,将会有更具文化亲近感的欣赏能力。

这里先请大家欣赏

文征明写给老舅的两通书札

国博馆藏 | 《文徵明致执斋书札》两通

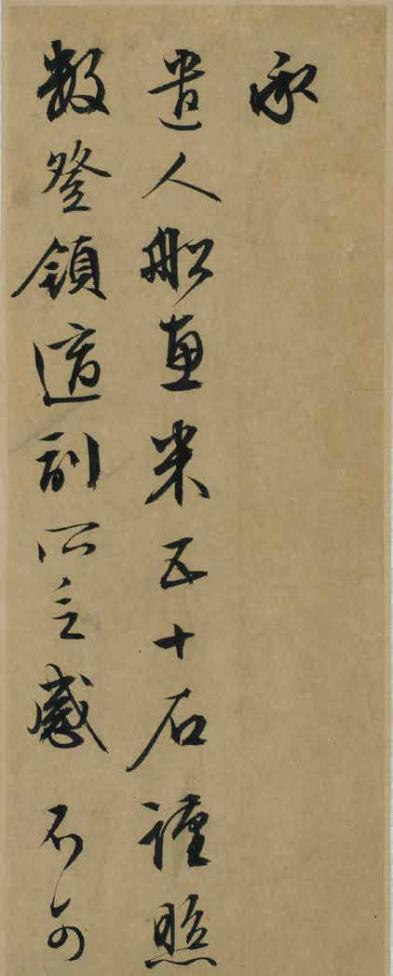

中国国家博物馆藏《文徵明致执斋书札》两通,其中一通是写于某年正月初十,四页,十二行。另一通是写于某年八月初七,四页,十二行。信札格式上下款齐全,纸本,每半开纵二十七厘米,横十点五厘米。

文徵明(1470—1559),原名壁(或作璧),字徵明,明代杰出的画家、书法家、文学家。四十二岁起,以字行,更字徵仲。正德末年,以岁贡生进京,被授以翰林待诏。嘉靖初年参与修订《武宗实录》,在经筵陪读。

根据信札第一通的内容判断,此前执斋老舅曾派人用船运送五十石大米接济文徵明。对正处于生计困顿之际的文徵明来讲,这五十石大米犹如雪中送炭,文徵明对老舅的及时帮助“感不可言”。第二通也是对执斋老舅给予的经济援助表达感谢,并叙及家事。文徵明六岁时母亲祁氏去世,被抚养于里中外祖母家,由此信可见其与舅舅们之间尤其是老舅的关系是非常好的。

这两通信札行书用笔潇洒流畅,毫无滞涩,转折处顿挫清晰明了,起笔处锋利尖锐,藏锋处遒劲老练。布局气脉一贯、老成稳重,没有忽高忽低的参差错落,令人观之有端庄文雅、平心静气之感。

【第一通】

承

/

遣人船惠米五十石

谨照

数登领

适副所乏

感不可

言

向丁田事

重烦旨意

偶

王尹过访

即已申谢之矣

出月月半左侧

拟至崑︵昆︶

奉

谒

更得尽所欲言也

兹因使

人回便

先此奉

闻

并谢

【第二通】

雅意

不宣

徵明顿首奉覆

执斋老舅

新正十

日

荣还失于奉

候

顾承

佳赐

多谢

付至租银

照数收讫

因三小姐在

沙湖庄上

未归

略此

代覆

许彦明在此

因

有小疾

尚有数日

未

行

烦与

三舅说知

余不一一

徵明顿首

执斋老舅侍史

八月七日

钤

印

:

﹃

太

仓

陆

润

之

﹄

︵

朱

文

长

方

︶

。

延伸阅读 | 尺牍小知识

尺牍的本义是用于书写的木简,一般长一尺左右。《后汉书·北海靖王兴传》记:“及寝病,帝驿马令作草书尺牍十首。”李贤注:“《说文》云:‘牍,书版也。’盖长一尺,因取名焉。”尺牍用以书写记事,叙情表意,传递消息,因此又有尺素、尺函、尺鲤、尺笺、尺翰、尺书等多种称谓,其中以尺牍用得最多也最早,故成为信件的代称。《史记·扁鹊仓公列传论》记:“缇萦通‘尺牍’,父得以后宁。”当然,古代对书信的称谓还有信札、书札、手札等。

在中国古代,写信是人们最普遍的书面交流方式。中国书信文化源远流长。从“结绳而治”的实物信,到有文字记载的甲骨文,春秋战国时期书写于竹片、木片之上的“简”或“牍”,东汉以后书写于轻便的纸张上的“笺”,都可算是书信的形式。从晋朝到唐朝时,书札是书法艺术重要的表现形式,我们现在所看到的“二王”、颜真卿等书法大家留下的书迹,主要是他们当时往来的信函。

不同历史时期的书信具有不同的格式和文风,在发展过程中逐渐形成了约定俗成的书写格式,授受之间,必须有称呼,且因人而异。如对长辈及上司,必须用敬语;对平辈及晚辈等,都有不同的用语、抬头、空格及顶格的程式要求。西汉到魏晋南北朝时期,书信格式是在封皮正面书受信人尊名,内纸一般不写受信人的名字,前端先具名自陈,谁人所呈一目了然,再书写内文,最后再署己款,自谦自抑以示尊重。到唐宋时期,书信格式有所改变,内文起首仍是具名自陈,以示发出主体,收尾也仍然署自谦己款及“顿首”“叩上”“恭启”“再拜”等敬语,写信人名字多出现两次,即双下款,信尾通常是署款之后,另起一行(通常是最尾行),抬头顶格即上款书写受信人名字,以此表示突出,以示尊重。到明代中晚期,书信书写格式通常是开篇即入主题,起首不再具名自陈,而是在信尾末处下署自谦己款:“某某顿首”,之后另起一行,抬头顶格上款书写受信人名字,以示对受信人的尊重。在书写完上下款、日期等内容以后在信的左下角一般会写上“左玉、左空、冲、左素、余素”等字样,以表示信的内容到此为止。

名人信札因其具有文学价值和书法艺术价值,历来就成为收藏、鉴赏的对象。比如明朝人就很注重对前人书牍的收藏、整理和印行,在许多名人文集里都专设“尺牍”一类。从内容来说,相比于日记,信札是体现人际脉络的一种更好的载体,具有更强的社会性和史料价值。从书法艺术的角度来说,相比于以审美为目的的书法作品,信札在内容上更为私密,以传递信息、感情为目的,所以字里行间更见真性情。

中国国家博物馆藏明代尺牍,所载繁复,相对于正史和诗文集,尺牍文字直接抒发情感,读其信如见其人,当中的悲欢离合、喜怒哀乐,总让观者读后一唱三叹,掩面沉思,鲜活地呈现了明代文人的社交往来、衣食住行、诗画唱和、艺文教育等生活琐细。在尺牍的方寸之中,心性流淌之自然、雅俗转换之无碍跃然纸上,更见修养与才情。明人尺牍行间布局疏朗,文风、字体较为自由奔放,篇无定格,幅不同规。笔者不揣鄙陋,择其数件,略作考证,以飨读者。

本文节选自《中国国家博物馆馆藏法帖书系(第四辑)·明人尺牍(一)》