作者 | 樊登读书 · 琳小柒

主播 | 樊登读书 · 贾落

"

亲爱的书友们,晚上好~

欢迎来到樊登读书人物栏目——《群星》。

品读群星闪耀 · 体验非凡人生。

每天一期,欢迎您的持续关注~

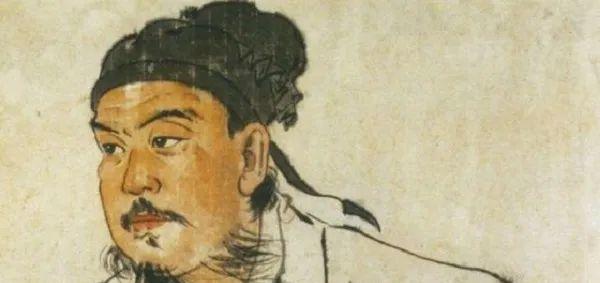

今天出场的人物,是元杂剧的奠基人,元曲四大家之一。

他虽出生医学世家,却弃医从文;他虽一生混迹市井,却足以媲美莎士比亚;他对世间苦难的理解,比当世之人都要通透。

下面,就让我们一起走进元杂剧作家 -关汉卿的精彩人生。

世人常说:

“一代有一代之文学,一世有一世的风雅。”

中国文学,从诗经楚辞,到汉赋唐诗,再到宋词元曲,最后到明清小说,一世一代都有诗人作者将中文精魄藏蕴其中。

然而,对于元曲、元杂剧来说,它的历史存在感,似乎让人感觉微不足道,哪怕如今的知名度也不算很高。

可实际上,元杂剧却是后世一切戏曲剧本的根源,它的兴起,直接影响了中国文学的走向。

而在这些元杂剧中,有一人的名字无论如何也绕不开。

他就是有着东方莎士比亚之称的“曲家圣人”——关汉卿。

在他之前,中国戏剧还在朦胧中摸索,而他登上历史舞台后,写出了中国第一批成熟的戏曲剧本,让元曲正式登上历史舞台。

他用一支笔,书写出了当时社会底层人民的悲欢离合,勾勒出黑暗朝廷下百姓的困苦不堪。

人生如戏命如烛,燃尽红尘泪几多。

他以一介书生的身份,对抗着世间种种不公。

而他其中最为著名的“窦娥冤”,更如一副记录百姓悲苦的巨型画卷,在历史中缓缓展开。

关汉卿出生于金末元初,那是在一个战乱频生的时代。

那时在元代统治的地方,朝廷将百姓分作三六九等:一等蒙古人,二等色目人,三等北方汉人,四等为南人。

作为北方的汉人,关汉卿一家凭借医术被政府编入“医户”,自然温饱无忧,而且地位也比最底层的百姓高出不少。

可连年的战乱让百姓苦不堪言,异族的攻伐也让他看清人间疾苦,关汉卿于心难忍,他决心要为百姓做些什么。

加冠那年,他为自己取字“汉卿”,意为“出卿入相,为民谋命”。

然而,元朝廷不重诗文,不行科举,以文取仕的时代终究不再。

不为良相,便为良医,既然不能为民请命,不如用自己医术来救治百姓。

然而,在那个时代,看病也是富贵人家的特权,百姓食不果腹,又哪有闲资来看病。

哪怕关汉卿不要诊费,可那些穷苦的百姓也没钱来买药。

生为医者,眼见百姓病死在自己面前,又怎能不痛心疾首?

既然行医救不了百姓,不如以笔作刀,来搅动朝廷腐朽的统治,唤醒百姓心中的温暖。

关汉卿开始走向市井生活,重新审视自我价值与人生意义。

他在散曲《南吕 四块玉》里讲道:

“闲将往事思量过。贤的是他,愚的是我,争什么。”

什么功名利禄,什么贤愚对错,都已与他无关,他知道了自己心之所在,命之所安。

其实,很多时候,影响我们心境的,不是欲望,不是所处的环境,而是理想与追求。

一个人只有见识过世间的悲苦,才会明白生命的无常。

只有历经过世界的波澜,才会明白自己的内心,知道自己想成为怎样的人。

北岛说:“执着于理想,纯粹于当下。”

当一个人明白自己要成为什么样的人后,他才会活在当下,立足磨难。

哪怕命运压他,他也会反弹回来,给予命运沉痛一击。

19世纪的俄国作家,车尔尼雪夫斯基曾说:

“艺术源于生活,又高于生活,最后终会回归生活。”

这句话被世人奉为圭臬。

可早在六百年前的中国,关汉卿就早已将这个理念运用到了生活之中。

弃医从文后,关汉卿便在勾栏行院与歌妓伶人厮混在一起,亲身体验着社会最底层处的喜怒哀乐。

无论是吃喝玩乐,还是琴棋歌舞,又或是诗词曲赋,关汉卿无一不痛、无一不精。

时人也常用“ 生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流 ”来形容他。

可这一切,不过是他的表象,他的不羁与放纵之下,依旧遮不住他创作的心。

市井的经历让关汉卿发现,当时戏曲剧情设计的不合理性,那些剧情只是一味追求新奇,却忽视了剧情的真实性。

于是,关汉卿找到戏曲班主,指出了问题所在,班主眼见这个年轻人逻辑清晰,言之凿凿,便想邀他重写剧本。

关汉卿欣然同意,《单刀会》一经推出,便受到了世人的追捧。

关汉卿成功了,可他却并不满足于此,他想游历天下,想见到世间更多的不公,以此来写出更优秀的作品。

在当时,除大都外,南方的杭州、苏州等地商业也十分发达。

大批北方剧作家和表演者为了谋生,纷纷南下,关汉卿自然也不例外。

一路走来,他将自己所见的种种不平之事,写成了一部部作品。

他的《鲁斋郎》,揭露了豪强恶霸的丑陋面目;

他的《望江亭》,讽刺了权贵仗势欺人的嘴脸;

他的《救风尘》,体现了女性追求幸福的权利。

他将百姓的困境与选择,亦融入作品之中,让其更有生命力。

他的作品,在中国的名声越来越大,许多达官贵人都想找他来创作戏曲。

可关汉卿却从没忘记自己的初衷,他要为社会最底层、最无助的百姓去呼喊,去发声,面对无数诱惑,他都拂袖而去。

听过这么一句话:

“一生无媚骨,至死不饶罪。”

人活世上,还是要先学做人,无论如何,都应该堂堂正正,而不是蝇营狗苟。

如此才能承受命运的打击,也能享受生命的赐予。

苦虽尝,骨气依旧在;路已远,初心才不变。

一个勇敢的人,懂得底线是何物,知道何事可为,并坚持下去,也会知道何事不可为,从而会抵住诱惑。

有人说,人生,总该有一件事,需要全力以赴。

这件事无谓大小,却是一个人心的体现。

一次街头的闲逛,彻底改变了关汉卿的命运。

一日,关汉卿如往常一样去戏院访友,却发现一个披头散发的弱女子背插斩标,被带往法场,途中一个老妇跟随左右,怮哭不止。

关汉卿询问路人,才知这名女子叫朱小兰,是那位老妇的儿媳妇。

原本一家人生活安稳美满,可隔壁恶霸李宜却看上了朱小兰,于是设计害死了她的丈夫,再逼朱小兰就范。

朱小兰不从,李宜便用银两买通知府,栽赃她谋害他人性命,将她抓起严刑逼供。

朱小兰不肯招认,便威胁她要打死老妇,小兰不忍婆婆被打死,于是只能认罪。

等到路人讲完,关汉卿已是怒火中烧,可此时的他却是无能为力,只能随着队伍一起走向法场,送这个姑娘最后一程。

午时三刻,朱小兰被问斩。

关汉卿久久不愿离开,他满心都是这世间的不公,他决心要写出一部感天动地的戏来,让世人都看看这其中的冤屈。

真情已至,落笔成文。关汉卿很快便完成了这部杂剧——《感天动地窦娥冤》。

然而,这部《窦娥冤》尚未演出,便有人登门拜访,想要关汉卿明哲保身,打消这个念头。

然而,关汉卿并没有丝毫退后,他告诉那人,《窦娥冤》一定会上演,而且会震惊天下。

果不其然,《窦娥冤》一经上演,便是座无虚席。

在关汉卿的笔下,朱小兰化名窦娥,遭恶霸张驴儿诬陷,为救婆婆,被昏官送上了法场。

剧末,窦娥冤死,法场六月飞雪,楚州大旱三年,后有窦天章查明冤情,将张驴儿与那贪官一齐送入大牢,沉冤昭雪。

这部《窦娥冤》赢得了所有百姓的喝彩与支持,却也成了权贵阶层的眼中钉。

于是,朝廷下令,将关汉卿打入死牢,并让他修改剧本,可关汉卿却决心已定,哪怕是死,也要为民伸冤。

也许有人会觉得关汉卿很傻,在那个昏暗的时代,理应独善其身,明哲保身。

可对于关汉卿来说,所谓“公正”,不正是在不公之时,传递出的一种决心,释放出的一种力量。

好在,公道自在人心,城中文坛名家与一众百姓联合上万名状,为关汉卿寻求公道。

最终,在朝廷严查下,关汉卿无罪出狱,而这出《窦娥冤》更是传遍天下,深入民心。

其实,这个世界从不缺“明哲保身”的聪明者,缺的是敢于斗争,敢于负重前行的“愚人”。

而关汉卿正是这么一个“道之所在,虽千万人吾往矣”的“蠢人”。

孔子说:“君子务本,本立而道生。”

一个人唯有正气与规矩,才能把事情做好。

公理之下,正义不朽;良知未泯,热血难凉。

行走在这个世间,只有心正德明,才能走得更稳更远。

田汉曾在他的话剧《关汉卿》里写下这样一段评价:

“将碧血,写忠烈。这血,化作黄河扬子浪千叠,长于英雄共魂魄!”

关汉卿倔强了一辈子,也痛苦了一辈子,他见过了太多人的无奈,也承载了无数人的信念。

他的元杂剧,从来只写出心中所想,为百姓发声;他的身体,装着国家与百姓;他的笔锋,藏着爱恨与情仇。

他曾不羁地喊到:“我是个普天下的郎君领袖,盖世界浪子班头。”

正因为如此,他才被百姓尊敬;也正因为如此,七百多年后的今天,他的作品依旧可以沁入心肺。

王国维曾评价他:

“一无依傍,自铸伟词,曲尽人情,字字本色。”

关汉卿活得“真”,所以他把自己的灵魂赋予创作,让它替那个时代为百姓而活;

关汉卿立得“正”,所以他能唤醒了人们的良知,让正义延续,也让自己名垂青史。

真实,会让人充实,也会让人深刻。与其说这是一种智慧,不如说它是一种天性。

关汉卿正是凭着这悲天悯人的天性,度过了自己倔强的一生;

而世人也因为这份真实,将他铭记在心,一生不忘。

点个「在看」,与朋友们共勉。

作者 | 琳小柒,一个行走在文字上的修行者。愿用温馨的文字,陪你度过每一天。

栏目主理人 | 澄子

排版 | 郑向北

图片 | 本文图片来源于网络,侵删

音乐 | missing you