赵鑫 |中短篇小说系列七:

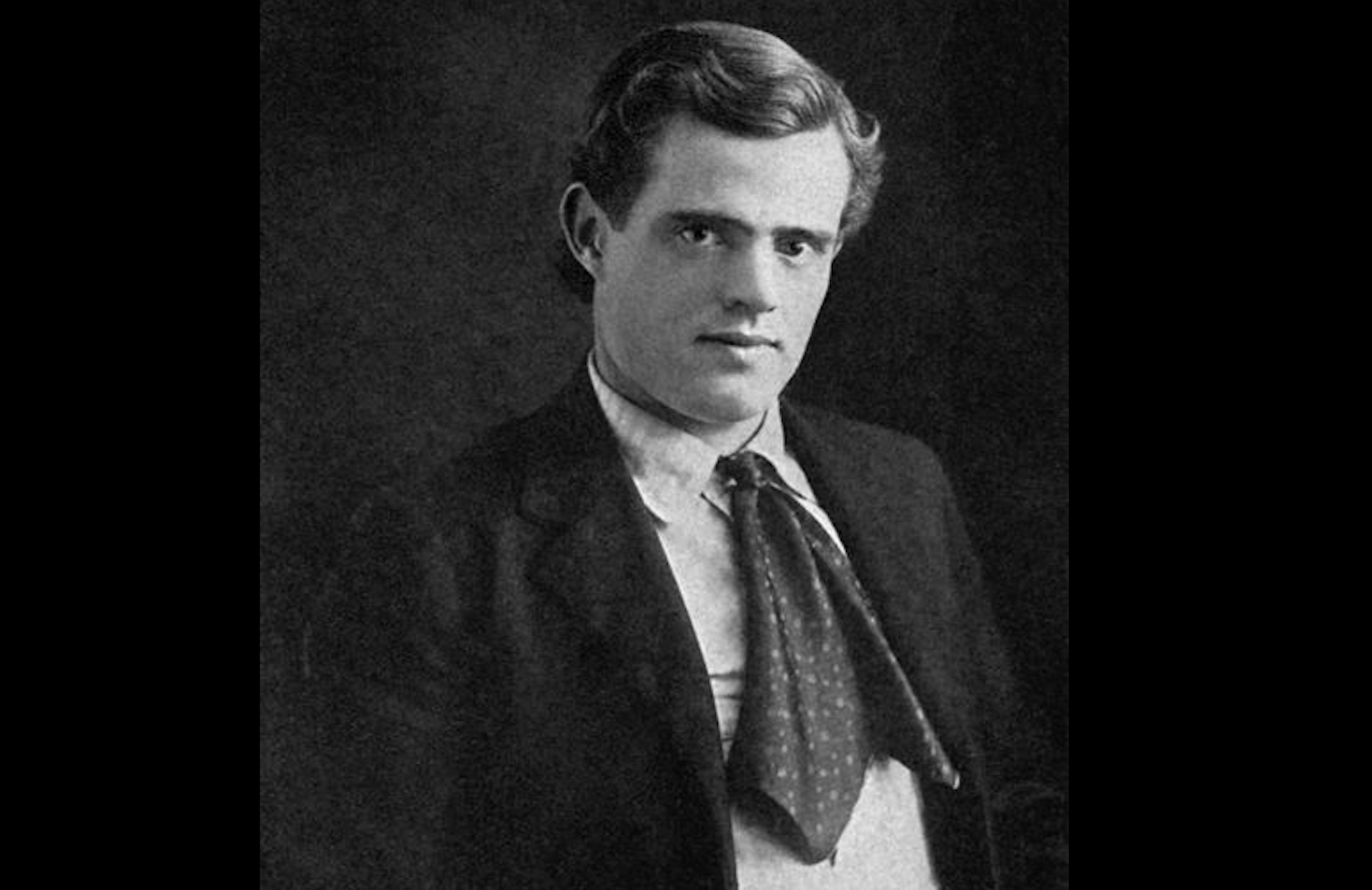

杰克·伦敦(10)《北方的奥德赛》

一

“这群狗在那天下午早就累坏了,现在却好像新添了一股劲头。有些感觉比较灵敏的,已经露出一种不安静的神气——好像受不了拖索的羁绊,想快跑又踌躇不决,正在竖起耳朵,用鼻子嘶嘶地吸气。渐渐地,它们就对那些感觉比较迟钝的伙伴发脾气了,用许多种狡猾的办法去咬它们的后腿,催它们前进。那些受到责备的狗也染上了这种毛病,又把这种毛病传给其他的狗。后来,顶前面那乘雪橇的领队狗满意地高声吠了一下,低低地伏在雪里,用全身力量拉紧了领圈,向前一挣。其余的狗都学着它的样子,于是,后面的皮带一收,拖索一紧,一辆辆雪橇就向前冲出去了。那些人只好抓住舵杆,拼命加快脚步,免得给滑板压着。一天的疲倦都没有了,他们大声吆喝着,催狗赶路。那些狗也用快活的吠声来回答他们。它们就在越来越黑的夜色里,放开步子,啪嗒啪嗒地飞奔起来。”——这是从来没有的体验。

““一看就知道这个木房子是他们的家,······不过这个木房子已经给别人侵占了。六十条爱斯基摩狗气势汹汹地一同狂吠着,这些毛茸茸的东西立刻向拖着第一乘雪橇的狗扑了过来。门开了,一个穿着西北警察的红制服的人走出来,踩着没膝深的雪,冷静而公正地用狗鞭的把子把那些发狂的畜生治得服服帖帖。然后,两方面就握起手来,马尔穆特·基德就这样被一个陌生人迎进了他自己的木屋。”——异样经历的开端。

“这伙客人大概有一打光景,虽则都是替英国女王执行法律和递送邮件的人,却难得有这样形形色色的。他们的血统各不相同,可是共同的生活却使他们变成了一个类型——一种瘦瘠坚韧的类型,有着在雪路上锻炼得很结实的肌肉,给太阳晒得黝黑的脸,无忧无虑的心,他们的明朗安定的眼睛总是坦率地向前面凝视着。他们赶着女王的狗,使她的敌人心惊胆战;他们吃的是她发下来的微薄口粮,然而很快活。他们见过很多世面,干过不少大事,他们的生活像传奇一样,可是他们自己却不知道。”——又描写了一些没见过的人。

“他们像在自己家里一样。其中有两个人四仰八叉地躺在马尔穆特·基德的床铺上,正在唱歌,当初他们的法国人祖先来到西北一带跟印第安女人结婚时所唱的就是这种歌。贝特斯的床铺也受到了同样的侵犯,三四个身强力壮的押运员盖着毯子,一面搓脚,一面听一个人讲故事。······”——主人该有多生气啊。

“粗鲁的玩笑和更粗鲁的俏皮话此起彼伏,水旱两路上极危险的事一到他们口里,都变得稀松平常,好像他们所以会想到这些事,只不过为了其中还有一些幽默可笑的情节。这些无冕英雄的话使普林斯听得入了迷,他们亲眼见过历史的创造过程,可是他们总是把那些伟大的、传奇式的事迹,当做日常生活里的一些平凡的、偶然的小事来谈。普林斯把自己的珍贵的烟草毫不在乎地分给他们;为了报答他的慷慨,生了锈的回忆的链子又一环一环地展开了,忘了很久的奥德赛式的故事也复活了。”——反衬着写,而且第一次点题了。原来是为了起个头讲故事。

“至于其余的这些,他们全是森林中的流浪汉,他们的血统杂得只有天晓得。”——底色是乱交的结果。

“‘你错了。他的英语很好。你注意到他听人说话时的眼神没有?我注意到了。可是他跟别的人一点也不沾亲带故。每逢他们说起他们的家乡话的时候,你就看得出他听不懂了。真的,连我也弄不懂他究竟是什么样的人。让我们探听探听。’”——锁定主角,慢慢展开。

“‘放两根柴到炉子里去!’马尔穆特盯着那个来历不明的人,提高嗓门吩咐道。他马上照办了。”——先用一般的事。

“‘他准是在哪儿受过训练。’普林斯低声说。马尔穆特·基德一面点头,一面脱下袜子,然后小心地从躺着的人堆里走到炉子旁边,把湿袜子挂在二十来双同样的袜子当中。”——那屋里得是什么味儿啊?哈哈哈······

“‘你想你什么时候可以到道森呢?’他试探着问了一句。那个人在回答之前,先仔细打量了他一下,‘据说,有七十五英里。是吗?大概要两天吧。’他的口音微微听得出有点特别,可是没有打奔儿,也没有思索字眼。”——不关个人的问题开始,回答的样子看出谨慎。

“‘以前到这儿来过吗?’‘没有。’‘西北边区呢?’‘去过。’‘你生在那儿吧?’‘不是。’”——不多说一个字。

“‘嗯,他妈的你究竟是哪儿的人呢?你跟他们一点也不像。”马尔穆特·基德用手对那些赶狗的人一挥,连睡在普林斯床铺上的那两个警察也包括在内,“你究竟是从哪儿来的?像你这样的脸以前我见过很多,可是我想不起究竟在哪儿见过的了。’”——忍不住了。

“‘我认识你。’他文不对题地回答着,马上把马尔穆特·基德的问题岔开了。”——神秘。

“‘在哪儿?你见过我?’”——被带偏话题。

“‘不是你,是你的伙计,牧师,在帕斯提里克,很久以前。他问我有没有见过你,马尔穆特·基德。他给了我一点干粮。我在那儿没有待多久。他对你讲起过我没有?’‘对啦!你就是那个用海獭皮换狗的人?’那个人点了点头,把烟斗里的灰敲出来,拉起皮毯子裹住身体,表示他不愿意再谈了。于是马尔穆特·基德吹熄那盏用铁罐头做的油灯,跟普林斯一块钻到毯子里去了。”——自己还是不肯多说一句,不想让周围的人听到具体的内容。前面所有都是为了营造悬念,这里就开了一扇门,下面既然已经知道了他是谁,有听说过他的故事,就直接“道听途说”的开讲了。

“‘喂,他是干什么的?’‘不知道——他把我的话岔开了,不晓得为什么,像蛤蜊一样闭住了口。但是他这个人会引起你的好奇心。我听人说起过他。八年以前,所有沿海一带的人都觉得他很奇怪。老实说,他这人有点儿神秘。他在严寒的冬天从北边下来,那地方离这儿有好几千英里路,他沿着白令海一路赶来,好像有鬼在追他似的。谁也不知道他是从哪儿来的,不过他一定是从很远的地方来的。他到过高洛温湾,从瑞典牧师那里弄了一点粮食,还打听了一下到南方来的路线,这时候,他已经走得累坏了。这些事,我们都是后来听到的。接着,他就离开海岸线,笔直地从诺屯海峡渡过来。天气可怕极了,尽是暴风暴雪,可是他撑下来了;换上别的人,哪怕一千个也会死掉;他因为错过了圣·迈克尔,就在帕斯提里克登陆了。他什么都丢了,只剩下两条狗,自己差一点没有饿死。’”——粗略的介绍引起更多的疑问。

“‘罗布神父看到他急着赶路,就给了他一点粮食,可是一条狗也不能送给他,因为等我一到,神父自己也要出门。我们的尤利西斯先生非常清楚,没有狗是不能动身的,因此他着急了好几天。他雪橇上有一捆硝得很好的海獭皮,你知道,海獭皮跟金子一样贵重。当时,帕斯提里克有个俄国商人,是个老夏洛克,他有几条预备宰来吃的狗。这笔买卖没有费多少时间就谈妥了;等到这个怪人再向南走的时候,他的雪橇前面已经有一队跑得飞快的狗了。夏洛克先生得到了一批海獭皮。我见过,真是漂亮极了。我们算了算,他至少在每条狗身上捞到了五百块钱。倒不是这个怪人也许不懂得海獭的价钱;“他虽是个印第安人,可是从他说的那寥寥几句话里,也听得出他跟白人一块儿混过。”——刚才海獭皮的扣解开了。更强调了他迅速流亡的迫切性。

“海上的冰融化以后,从奴尼瓦克岛来的人说,他到那儿找过粮食。后来他就没影子了,此后八年之中,我再没有听到过他的消息。可是现在,他究竟是从哪儿来的呢?他在那些地方干了些什么事呢?为什么他要离开那些地方呢?他是个印第安人,可是他到过那种谁也不知道的地方,而且受过训练;对于一个印第安人来说,这可是很少有的。普林斯,这又是一个要等你来解决的北方的奥秘了。”——更具体的问题提了出来,悬念有待解决。并没有全揭开秘密,这样的节奏很好。一点一点的来。

“不错,他们的狗倒是又换了一批新的;不过,那是狗。”——人却没法换休。

“那个用獭皮换狗的人好像心里很不安,虽然他对这种谈话一点也不关心;最后,他把马尔穆特·基德拖到一边,悄悄地跟他谈了一会儿。普林斯好奇地瞟着他们,后来,情形更神秘了,他们居然戴上帽子和手套,走到门外去了。他们回来之后,马尔穆特·基德把称金子的秤放在桌上,称了六十盎司左右的金砂,放到那个怪人的口袋里。接着,赶狗人的头目也参加了他们的秘密会议,并且跟他做了一点交易。第二天,这一伙人沿着河往上走的时候,那个用獭皮换狗的人却带着几磅干粮,回道森去了。”——又是悬念。

“我也摸不清是怎么回事;总之,这个可怜的家伙总是有什么缘故才不肯干了的——看起来,这在他还是一个很重要的理由,不过他不肯让别人知道。······可是他又像发疯似的想待在这一带。······他身上一分钱也没有,······这就是说,他要跟我借钱。他说,他在年内可以还我,要是我愿意,他可以向我指出一条发财的道路。他从来没到过那地方,可是知道那儿有很多金子。”——总是那么神秘。

“听我告诉你!唉,刚才他把我拉到外面,他简直要哭了。他又是求,又是央告,还在雪里朝我跪下,我只好把他拉起来。他像疯子一样说了半天,后来还赌咒,说他为了达到这个目的,已经辛苦了很多年,现在要让他落空,他可受不了。我问他是什么目的,他老不肯讲。······我这一辈子,从来没见过这么伤心的人。等到我答应借给他金子的时候,我又不得不把他从雪里拖起来。我跟他说,这笔钱算是我垫出的一份股金好了。你以为他很愿意吗?完全不对,老兄!他赌咒发誓地说,他要把他找到的东西全归我一个人,让我阔得连做梦也想不到。他说来说去,总是这么一套。通常,一个为别人的垫款而成年累月拼命的人,一旦得到了东西,总是连一半也舍不得付给投资人的。普林斯,你记住好了,这里面一定有什么道理,要是他还待在这一带的话,我们准会听到他的消息的……’‘要是他不待在这一带呢?’‘那就算我好心没有得到好报,白白丢了六十盎司金子好啦。’”——感觉很奇怪,哪里不对。

“······可是马尔穆特·基德的那笔垫款仍旧毫无消息。后来,在一月初的一个阴寒的早晨,许多狗拖着几乘沉重的雪橇,到了斯图尔特河下游他那所小木头房前面。那个用獭皮换狗的人果真来了,跟他一块儿来的还有一个人,那种身材大概上帝现在也记不得是怎样创造的了。人们只要谈到运气、胆量和一铲五百美元的金砂,都会想起阿克赛尔·冈德森这个人的;大家如果围着营火,讲到关于勇气、体力和剽悍的故事,那也少不了要谈一谈他的事迹。而且,每逢大家的谈兴低落下去,只要有人提起跟他同甘共苦的那个女人,他们的话也一定会变得又热烈起来。”——悬念落实一块儿,又来新的。

“他的身材魁伟,足足有七英尺高,穿着一身华丽的服装,显示出一位黄金国国王的气派。他的胸脯、脖子和手脚,都跟巨人一样。他那双雪鞋,因为要负担三百磅重的骨头和肌肉,比别人的长一码多。他那张粗线条的脸上,头角峥嵘,下巴肥大,一双淡蓝色的眼睛从来不知畏缩;一看他这张脸就知道他是个只懂得强梁霸道的家伙。他那结了霜的头发,黄得像熟透了的玉米缨子——衬托着他那张脸,仿佛日光横扫黑夜,一直披到他的熊皮袄上。他在狗前面从窄路上摇摇摆摆地走过来的样子,隐隐约约地露出一种过惯了海上生活的人的习气。他用狗鞭的把子敲马尔穆特·基德的门的神气,简直像一个到南方打劫、猛攻城堡大门的北欧海盗。”——这描写。

“三个这样的客人同时走进一个人的屋子,这可真是一辈子也碰不到的事。那个怪人,马尔穆特·基德管他叫尤利西斯的那个家伙,仍然吸引着他;不过他最感兴趣的,却是阿克赛尔·冈德森同他的老婆。她赶了一天的路,已经觉得很辛苦了,因为从她丈夫获得了寒带的金矿矿苗,发财之后,她的身体就在舒服的木房里变得软弱了,她觉得很累。她就像一株娇弱的鲜花靠着墙似的偎在她丈夫的宽阔的胸脯上,懒洋洋地回答着马尔穆特·基德的好意的取笑;她那深深的黑眼睛偶尔对普林斯瞟上一眼,就使普林斯很不自然地激动起来。因为普林斯是个男人,身体很健康,一连好几个月都难得见到女人。还有,她的年纪比他大,又是个印第安女人。可是她跟他见到过的那些土著女人都不一样:她出过远门——他从他们的谈话里知道她到过许多国家,还到过他的故乡英国;白种女人懂得的事情,她几乎全懂得,此外她还懂得许多女人不该知道的事情。她能够用鱼干当做一餐饭,在雪地里搭一张床;可是她故意逗弄他们,详细地描述着精致的筵席,让他们听到几乎已经忘记了的各种菜名,肚子里怪不自在。她懂得麋鹿、熊、小蓝狐,以及北方海洋里那些两栖动物的习惯;她对森林里和江河上的事件件精通,无论人、鸟或者野兽在脆弱的雪面上留下什么痕迹,她都能一目了然;普林斯还注意到她在看着他们的宿营规则的时候,露出赞赏的眼光。这些规则是那个习性难改的贝特斯一时冲动,订出来的,写得语气幽默,文字简洁。普林斯总是在女人来之前,把它翻过来,对着墙;可是谁又能猜到这个土著女人会……算啦,反正现在已经来不及啦。”——夫妻都这么特别。

“他觉得能有这样的妻子,非常得意;从他的每一个眼色,每一个举动里,都可以看出她在他的生活里占着很重要的地位。那个用獭皮换狗的人只顾不声不响地吃饭,在这场热闹的会战里他被大家忘记了;还没等到别人吃完,他已经老早退席,走到外面跟狗待在一块儿了。不过,他一走,他的伙伴们也立刻戴上手套,穿上皮外衣,跟着到了门外。”——夫妻关系,三人关系。

“不过我倒认为这件事很可靠。他从来没到过那儿,可是他讲得头头是道,还给我看了一张地图;几年以前,我在库特奈一带就听人谈到过这张图。我本来想邀你一块儿去,不过他是个怪人,他说得很干脆,只要有别人插进来,他就马上散伙。可是,等我回来之后,我会让你头一个知道,我会把邻近的矿给你,另外还把筹建城市的地基分一半给你。”——原来那人有金矿图。

二

“门打开了。有一个东西摇摇晃晃地走进来。普林斯迎面一看,不由得跳了起来。他那双吓昏了的眼神,使得马尔穆特·基德急忙转过身来;别瞧他见过不少险事,这一回,连他也吃了一惊。那个家伙盲目地蹒跚着朝他们走过来。普林斯侧着身子慢慢向后退,直到摸着了那个挂着他的手枪的钉子。······‘看情形,也许是冻僵了,没吃过东西,’基德一面回答,一面朝对面溜过去。等到他关好门回来,他又警告道:‘留神!这家伙也许疯了。’”——他们回来了?没有金矿?

“他忽然不唱了,像狼一样嗥了一声,摇摇晃晃地朝食品架子走过去。他们没有来得及把他拦住,他的牙齿已经咬进一块生腌肉里了。他和马尔穆特·基德之间凶猛地争夺起来;不过,他那股疯狂力气来得快,去得也快,他无力地交出了已经抢到手的腌肉。基德和普林斯把他架到一张凳子上,他就把半个身子趴在桌子上面。一小杯威士忌酒使他提起了精神。马尔穆特·基德把一罐糖放到他面前,他已经能用匙子去舀糖了。后来,等到他的胃口有点满足了,普林斯就一面哆嗦着,一面递给他一杯淡牛肉茶。”——又饿又冻,失去了理智······

“这个家伙的眼睛里流露出一种阴沉的、疯狂的光芒,他每吃一口,这种光芒就一亮一暗。他脸上的皮肤已经很少了。因此,这张凹陷瘦削的脸简直一点也不像人的脸了。一次一次的严寒把他的脸冻坏了,头一次冻伤还没有完全好,新的冻伤又在那上面结了一层疤。表面又干又硬,颜色黑紫,还有好几条深深的锯齿形裂痕,露出红肉。他的皮衣又脏又破,一边的毛已经焦了,有些地方甚至给烧光了,一看就知道他那一边身子曾经贴着火睡过觉。”——太恐怖了!

“马尔穆特·基德指着他那件给日光晒黑了的皮衣上割得一条条的地方——可怕的饥饿的标志。”——吃皮衣······

“可是基德刚碰到他,他就尖叫了一声,一只手按着腰部,显然是因为疼痛。然后他慢慢地站起来,把半个身子靠着桌子。”——得受了多少伤啊!

“‘所——以——我——本来——也——想——留在——雪——里,······’他的断断续续,一个字一个字的话停住了,他把手摸到旅行袋里,掏出一个鹿皮口袋。‘一——笔——债——要——还——这——五——磅——金——子——垫——款——马——尔——穆——特——基——德——我——’他筋疲力尽的头撞到桌子上,马尔穆特·基德再也没办法把他扶起来了。——这时,真正的故事才开始。

“‘我叫纳斯,是一个酋长,又是酋长的儿子。我是在日落以后,日出以前,在黑沉沉的大海上,出生在我父亲的皮船里的。那天,整个晚上,男人不停地划桨,女人把冲到我们船上的浪泼出去,我们跟暴风雨搏斗。带咸味的浪在我母亲胸口上结成冰,等到浪退了,她的呼吸也随着停止了。可是我——我随着狂风暴雨大声喊叫,总算活下来了。’”——出生即凶险。

“我们的人数不多,世界也很小。我们东面有几座陌生的岛——都跟阿卡屯一样;因此我们就以为全世界都是岛,并已习惯了这种看法。”——闭塞的生存环境。

“我跟我族里的人不同。······这两个人就是坐着那条在沙滩上成了碎片的小船,从海外来的。······以后,他们各自造了一幢房子,讨了我们最好的女人,日子一长,也都生了孩子。于是,我父亲的父亲的父亲,就出世了。”——原来他有白人的血统。

“于是,他们就自封为酋长,取消了我们的老规矩,并且给我们定下了新规矩,规定男人是他父亲的儿子,而不像我们从前那样,规定是他母亲的儿子。他们又规定,头生的儿子有权继承他父亲的一切,他的弟弟和姐妹都得自谋生计。他们还给我们定了一些其他的规矩。他们教我们用新方法去捕鱼杀熊,我们森林里的熊真是多极啦;同时,他们又教我们多贮存一些东西,以防饥荒。这些,全都是好事。”——带去了“文明”。

“不过,等到他们当了酋长,没有人敢触怒他们的时候,这两个外来的白人就彼此打起来了。······他们之间的仇很深,常常彼此伤害对方,甚至到了我这一代也是这样,结果每一家只剩下一个人能够传宗接代。我这一家,只剩了我一个人,那一家只有一个女儿,就是恩卡。”——罗密欧与朱丽叶。

“可是不知怎么,我一下就完全明白了,我知道这是情投意合。等到她催舟向前,划了两桨的时候,她又回头瞧了我一眼——那种瞧人的样子,只有像恩卡这样的女人才有——于是我知道这又是那种表示。”——一见钟情。

“因此,那天晚上我又加了很多东西,让它变成很大的一堆,并且把我那条大皮船也拖上岸放进去,这条船足足抵得上二十条皮舟。于是,到了早晨,那堆东西就不见了。接着,我就准备结婚,因为宴会很丰盛,还有礼物分送给客人,所以连住在海东面的人都来了。”——终于看似成功了。

“他把这些货物堆在我面前,都是阿卡屯岛上所没有的东西。········可是接着他又打起手势,要恩卡乘上他的船跟他一块儿走。······我祖宗的血一下子就火辣辣地涌上来了,我拿起矛,打算把他戳穿。可是瓶子里的那种鬼东西已经夺走我胳膊上的力气,他抓住我的脖子,就这样,把我的头朝房间里的墙上乱撞。 ······后来,他用那双大胳膊把她抱起来,恩卡就扯他的黄头发,可是他反而哈哈大笑,笑得跟发情时期的大雄海豹一样。”——原来妻子在新婚之夜被抢走。

“还经过了许多很大的城市,那里面有很多男人过着女人般的生活,他们口里尽是假话,只贪图金子,良心都变得漆黑。可是这时候在阿卡屯岛上,我的人却在打猎捕鱼,快快活活,以为世界不过是一块小小的天地。”——原始人的视角写“文明”生活。

“我一路流浪,经过了上千个城市。······有时候,我,一个酋长,又是酋长的儿子,居然给人做苦工——给那种言语粗鲁、心肠似铁的家伙做苦工,他们从同胞的血汗和痛苦里榨取金子。······我在那儿听到了一点关于那个黄头发海上流浪汉的不详细的传闻。我才知道他是个捉海豹的,当时正在海上航行。”----漫长而艰辛的寻找之旅。

“据说,就在我们吓得心惊胆战,飞快逃跑的时候,那个黄头发的海上流浪汉正好登上了普里比洛夫群岛。他一上岸就直接走到工厂里,一面叫他手下的一部分人扣住公司里的职工,一面叫其余的人从仓库里搬出一万张生皮装上他那条船。······可是北方的海洋上却传遍了他那些野蛮大胆的行径,以致在那儿有属地的三个国家都派出船来捉他。我还听到了关于恩卡的消息,因为许多船长都对她称颂备至。她总是跟那个家伙待在一块儿。据他们说,她已经习惯了他那种人的生活,而且很愉快。可是我比他们明白——我知道她的心还是向着阿卡屯的黄沙滩上她自己的同胞。”——终于有了线索。

“于是我就在黑夜里,趁守望的人在船头甲板上打盹的时候,放下一只小艇,独自朝那个暖和的长岛划去。······吉原的姑娘个子很小,皮肤光亮得像钢一样,非常漂亮;可是我不能在那儿停下来,因为我知道恩卡一定在北方的海豹巢穴附近的海上颠簸。”——真像奥德赛。

“因为我们知道,他有心要赶过我们,趁我们给捉住的时候逃掉。我们的桅杆给轰倒了,我们像受伤的海鸥一样在风中乱转;他却一直向前驶去,驶出水平线外——他同恩卡。”——这个恶棍!

“于是他们把我们押到一个俄国港口,然后又押到一个荒凉的地方,逼着我们在矿里挖盐。”——拜恶棍所赐。

“等到我们这些从江户湾来的人在晚上动起手来,夺下警卫队的枪之后,我们就向北走。那片地方很辽阔,有潮湿多水的沼泽,还有许多大森林。······后来只剩了两个人。等我们走到了那个从冰上渡海的地方,我们遇到了五个陌生人——当地的土人,他们有很多狗,还有很多皮子,可是我们穷得什么都没有。因此,我们就在雪地里跟他们打起来,后来,他们都给打死了,那个船长也死了,狗和皮子都归了我。接着,我就踏上了布满裂缝的冰面。冰面裂开了,我曾经一度在海里漂流,直到一阵强大的西风把我连同一个大冰块一起刮上了岸。后来我到了高洛温湾、帕斯提里克,还有那个神父那里。接着我就向南,向南,走到了我头一次流浪到的那个温暖的、充满阳光的地方。”——惊险的逃亡。

“我走得很远,也学会了很多事情,甚至连读书写字都会了。我觉得,这样也好,因为我想,恩卡一定也学会了这些事情,有朝一日,到了那个时候……我们……你们当然明白,到了那个时候……”——过程中学习。

“我到处流浪,像小渔船一样,只能迎风张帆,而没有舵。······后来,我碰到一个刚从山里出来的人,他有几块矿石,那里面嵌着许多跟豆子一样大的金粒。他不仅听人谈到过他们,而且见过他们,还认识他们。据他说,他们发了财,就住在他们从地里掘金子的那个地方。”——找到了线索。

“那地方很荒凉,而且很远,可是我终于走到了那个隐藏在群山里的宿营地。······我看见了他们住过的房子,好像古老国家里的王宫。······觉得只有国王同王后的生活才是这样,一切都好极了。他们都说,他待她像待王后一样,好多人都奇怪,不知道她究竟是哪一个民族的人,······不错,她是王后;不过我是酋长,而且是一位世袭的酋长,为了她,我付出了无法估价的皮子、船和珠子。”——找到了痕迹。

“我追踪到英国,然后又到过其他几个国家。有时候,我从别人口里听到了有关他们的消息,有时还会从报上看到有关他们的消息;可是我一次也没有见到他们,因为他们的钱很多,走起路来也快,我可是个穷光蛋。后来,他们也倒了霉。有一天,他们的财产就像一缕烟似的溜走了。当时,报纸上满版地登载着这件事,可是过后又一字不提了。所以我知道他们一定又回到了那个可以从地里掘出更多金子的地方。”——穷追不舍。

“现在,他们既然穷了,也就被世上的人抛弃了;我从一个宿营地流浪到另一个宿营地,······总是到处得走,一直走得我对这个无边无际的世界似乎都感到厌倦了。不过,我在库特奈一带曾经跟一个西北的土人一起赶路,······当时,他知道临终的时候快要到了,就给我一张地图,并且把秘密的地方告诉我;他凭着上帝起誓,说那儿的确有许多金子。”——基督山伯爵一样的奇遇。

“······只好卖身给别人赶狗。其余的事情你们都知道了。我在道森碰见了他们俩。恩卡一点也没认出我,因为当初我不过是一个小伙子,而那时起她的生活又那么富裕,所以她也没有空儿来想起我这个为她付出了无数代价的人。”——曾经沧海难为水,除却巫山不是云······

“你帮我提前脱离了苦役。······我打算把这件事照我自己的办法去做,因为我把我的一生回想了一遍,记起了我看到的和经受过的一切,······我带着他——他同恩卡——向东走;那地方,去的人多,回来的可很少。我要把他们领到那白骨和带不走的黄金堆在一起的、人们咒骂的地方。”——复仇行动。

“我们就把粮食藏在沿途的许多地方,让雪橇的负担轻一点,在回来的路上不至于饿死。······从那以后,我们再往东走,就看不见人了;······晚上,我们睡得跟死人一样。他们做梦也没有想到我是纳斯,阿卡屯的首领,要报仇雪恨的人。

“因为水势很急,冰只结在浮面,底下的那层冰总是受着水的冲刷。我走到这么一个地方,我赶的雪橇连狗一块儿掉了下去,······那乘雪橇上的粮食很多,狗也是最结实的。可是他因为自己精力旺盛,反而大笑起来。从此,他就只用很少一点粮食喂剩下的那几条狗;后来,我们就切断缰绳,把它们一个一个地拖出来,喂给它们的伙伴。······等到那个晚上,我们走到了那个摊着黄金和白骨、被临死的人咒骂过的地方,最后的一条狗也死在挽索里了。”——损失惨重。

“总之,他们都不肯离开那些金子,最后只好死在金子旁边,只不过死的方式不同而已。他们掘来的那些没有用的金子散落在木房里的地板上,到处都是黄澄澄的,好像人在梦里看到的一样。”——预示结局。

“于是他规定恩卡留在火旁边,保存气力。我们就出发了。他去找麋鹿,我就到我挪过的粮食棚那儿。可是我只吃了一点,免得他们看出我体力很强。”——原来有计划。

“他真是个了不起的人。他那种精神一直把他的体力支撑到临终时刻;除非为了恩卡,他从来没有大声哭过。······他打到了两只松鸡,可是他不肯吃。······可是他惦记着恩卡,因此他就转身向我们露宿的地方返回去。他再也走不动了,只能用手和膝盖在雪里爬。······他丢掉来复枪,像狗一样,用嘴衔着那两只松鸡。我挺直身体,在他旁边走着。他在歇一下的那会儿,总是瞧着我,不明白我怎么会这样结实。”——为什么还不动手?

“同时,因为知道了这些,他好像力气也大了一点。这条路并不远,可是路上的雪很深,他爬得很慢。有一次,他躺了很久,我把他翻过来,盯着他的眼睛。有时他眺望远方,有时眼睛就没有神了。等到我放掉了他,他又向前挣扎。这样,我们终于走到了火堆旁边。恩卡立刻赶到他身边。他的嘴唇动了几下,没有出声;然后他指着我,想让恩卡明白。后来他躺在雪里,安安静静地过了很久。直到现在,他仍旧躺在那儿。”——饿死了?

“我在烧好松鸡之前,一句话也没说。后来我对她说话,我说的是她的家乡话,她已经好多年没有听见过这种话了。她挺直身子,就像这样,她的眼睛惊讶地睁得大大的,然后问我到底是谁,从哪儿学会了这种话。我说,‘我是纳斯。’‘是你?’她说,‘是你?’于是她爬到我跟前,好仔细看看我。”——不知是福是祸。

“我回答她说:‘是我,我就是纳斯,阿卡屯的酋长,我这一家的最后一个人,正像你一样,你也是你那一家最后的一个人。’她大笑起来。我凭着我见过的和做过的一切赌咒,但愿我别再听到那样的笑声吧。它使我寒了心,在那寂静的雪夜里,只有我一个人跟死神和那个大笑的女人坐在一起。”——预示着不祥。

“‘来吧!’我觉得她神经错乱了,就说,‘来!吃了东西,我们就走。从这儿到阿卡屯的路很远呢。’可是她把脸埋在他的黄头发里,大笑起来,一直笑到好像我们耳边的天要塌下来一样。我本来以为她见了我会欢喜得发狂,会立刻想起从前的事情,可是她采取了这种形式,倒使我觉得很奇怪了。”——早已日久生情了。

“‘到阿卡屯去。’我回答道,我一心一意盼着她一听到我的话,脸色会变得很快活。可是她跟他一样,嘴上露出微微的嘲笑,眼中含着冷冷的愤怒。‘好,’她说,‘我们走,我跟你手拉着手,一块儿到阿卡屯去。我们去住在肮脏的草房里,吃鱼和油,养个小子——让我们一辈子觉得得意的小子。我们会忘掉这个世界,变得快快活活,非常快活。这样真好,真是好极啦。来!我们赶快走。我们回到阿卡屯去吧。’她一面用手指梳着他的黄头发,一面恶意地笑着。她眼睛里并没有默默相许的神色。”——完全变了!现在只有仇恨。

“我不声不响地坐着,想不透这个女人为什么这样古怪。我想起了那天晚上,他把她从我那里拖走的时候,她那样尖叫,那样撕扯他的头发——现在,她反而抚弄着它,舍不得丢下。我还想起了我付的代价和多年的等待,于是我就紧紧地抓住她,像他先前一样把她拖走。可是她也像那天晚上一样,往后退缩,像母猫被人从小猫身旁拖走那样抵抗着。”——这个对称写得好。

“等到我们扭到火堆那面,跟那个男人隔开之后,我放开了她,她坐了下来,听我讲话。我把我所经历的一切全讲给她听了,我讲到了我在陌生的海洋里和陌生的国家经历的种种事情,讲我怎样找得筋疲力尽,挨了好多年的饿,以及最初她对我流露的默默相许的表示。哎,我全对她说了,连当天我跟那个男人之间的一切经过,以及我们年轻时的事情,都告诉了她。我一面说,一面看出她眼睛里又渐渐露出了默默相许的表示,又强烈,又动人,好像黎明时的一片阳光。我看到了她眼睛里的怜悯、女人的温柔和爱情,我看到了恩卡的心和灵魂。于是我又变成了一个年轻小伙子,因为这种眼色就是当初恩卡奔上沙滩,一面笑,一面跑到她母亲屋里去的时候流露出的眼色。严酷不安的心情消失了,挨饿和焦躁的等待也成为了过去。时候到了。我觉得她在招呼我,好像让我把头搁在她的胸口上,忘掉一切。她向我伸开双手,我就向她扑了过去。可是,忽然她眼睛里又燃起了仇恨的火焰,她的一只手已经伸到了我腰间。一下,两下,她刺了我两刀。”——唉······不知道该说什么······最大的悲哀和无奈莫过于此吧······

“‘狗!’她冷笑着说,把我推到雪里。‘猪!’她大笑了起来,笑声冲破那一片沉寂,她又回到了她的死人那儿。”——狗是说穷追不舍,猪是说蠢吧~

“我刚才说过,她刺了我一刀,两刀;但是她饿软了,根本杀不死我。可我还想留在那地方,闭上眼睛,跟那两个人一块儿长眠。他们的生活同我的生活交错在一起,使我走过了无数陌生的道路。但是有一笔债总是压在我心头,使我不能安息。路很长,又冷得刺骨,粮食也只有一点。那些佩利人找不到麋鹿,已经把我的粮食棚抢光了。麦克奎森的那三个白人也是这样,可是我从那儿路过的时候,还是看到他们已饿得瘦瘦地死在木房里了。以后我什么都记不得了,直到我来到这儿,看见了吃的东西和火——很多火。”——掠过了那女的的结局······

“可是恩卡呢?”普林斯喊了起来,那一幅情景仍旧在他身上保持着强烈的影响。“恩卡吗?她不肯吃松鸡。她躺在那儿,搂着他的脖子,把脸完全埋在他的黄发里。我把火挪得近一点,让她不至于受冻,可是她爬到另一边。我又在那边生了一堆火,可是也没有用,因为她不肯吃东西。现在,他们仍旧那样躺在雪里。”——原来殉情了······

“‘可是,基德,’普林斯坚决地说,‘这是谋杀呀!’”——这男的是专门安排的彪子用来反衬吗?听完这样的讲述还能说出这样的话?!

“‘嘘!’马尔穆特·基德严厉地说,‘有很多事情是我们的智慧所不能及的,也超出了我们的公道标准。这件事究竟谁是谁非,我们也说不上来,而且也不能由我们来判断。’”——作者一定爱这个角色。

* * *

一时说不出来话,得缓缓。

杰克·伦敦已经不止一次的让我有“得缓缓”的感觉。

劲儿太大了,上头。

这是一个太极致的故事。

先不论真假,它所达到感情的浓度、深度、力度、烈度等等,都远远超过了之前的阅读体验。

真有这样的人和事吗?还是杰克·伦敦以冰雪世界巨大的、蛮力的、残酷的自然舞台为创作基础,对古希腊时的奥德赛和英国文艺复兴时的罗密欧与朱丽叶的一次现代回应呢?

这份爱和执念,是浪漫的,而在处理现实关系时,又是真实合理的。

为了摆脱讲故事单调的视角和节奏,作者付出了努力,虽然这次尝试并不完美,但至少让人意识到了,并予以理解和同情,但这无法掩饰故事本身生命力的巨大能量。

基德将在那片奇异的土地见证多少传奇呢?虽然这篇没有再次大幅度提升我对杰克·伦敦的印象,但至少没有下滑,还可以稳中有升一点儿。

真好奇在已经读过中短篇小说集的纳博科夫、爱伦·坡、马克吐温、茨威格、梅里美这六位作家中,我会把杰克·伦敦排第几~

拭目以待。

补注:读小说时不知道,读完再了解其人时,才发现杰克·伦敦对大陆和大陆人民极不友好,发表的《黄祸》、《前所未有的入侵》等惨无人道的文字,对我们犯下了不可饶恕的错误——因其在年仅四十岁时死于吸毒过量,已经没有机会向我们郑重道歉。这样的大作家的公开言论,无疑造成了巨大的影响,给我们带来了不可估量的损失,即使郑重道歉,也是无法弥补的!对于要不要发这一系列关于他的读后感,也纠结了好久。如果一棒子打死,也太绝对化、太没有气度了。好的作品,还是要学习,但邪恶残忍的言论,务必坚决严正反对!所以在每一篇读后感末尾,都加上这条补注,望读者可以明辨是非,综合把握。