趙鑫 |中短篇小說系列七:

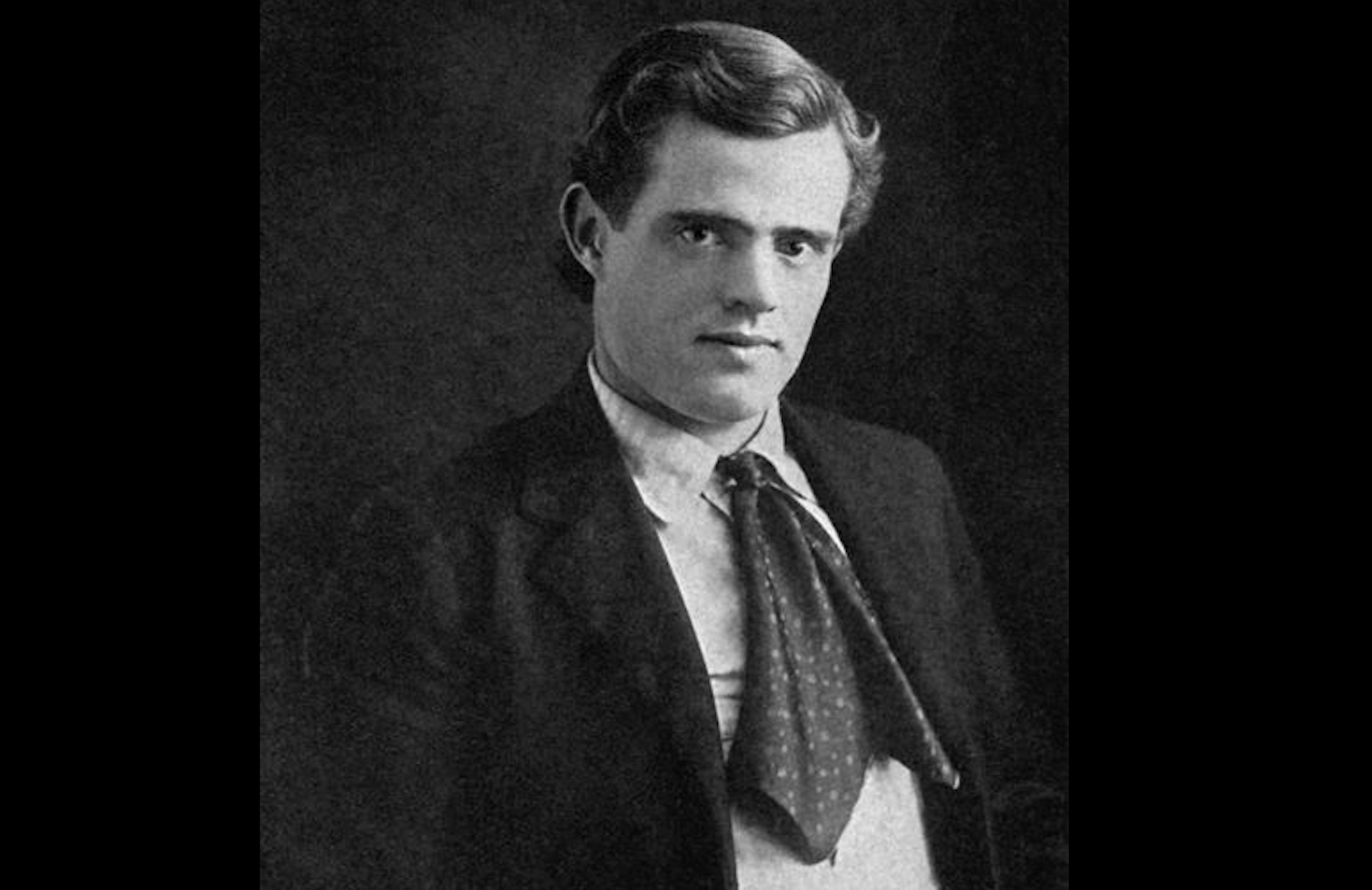

傑克·倫敦(10)《北方的奧德賽》

一

“這群狗在那天下午早就累壞了,現在卻好像新添了一股勁頭。有些感覺比較靈敏的,已經露出一種不安靜的神氣——好像受不了拖索的羁絆,想快跑又躊躇不決,正在豎起耳朵,用鼻子嘶嘶地吸氣。漸漸地,它們就對那些感覺比較遲鈍的夥伴發脾氣了,用許多種狡猾的辦法去咬它們的後腿,催它們前進。那些受到責備的狗也染上了這種毛病,又把這種毛病傳給其他的狗。後來,頂前面那乘雪橇的領隊狗滿意地高聲吠了一下,低低地伏在雪裡,用全身力量拉緊了領圈,向前一掙。其餘的狗都學着它的樣子,于是,後面的皮帶一收,拖索一緊,一輛輛雪橇就向前沖出去了。那些人隻好抓住舵杆,拼命加快腳步,免得給滑闆壓着。一天的疲倦都沒有了,他們大聲吆喝着,催狗趕路。那些狗也用快活的吠聲來回答他們。它們就在越來越黑的夜色裡,放開步子,啪嗒啪嗒地飛奔起來。”——這是從來沒有的體驗。

““一看就知道這個木房子是他們的家,······不過這個木房子已經給别人侵占了。六十條愛斯基摩狗氣勢洶洶地一同狂吠着,這些毛茸茸的東西立刻向拖着第一乘雪橇的狗撲了過來。門開了,一個穿着西北警察的紅制服的人走出來,踩着沒膝深的雪,冷靜而公正地用狗鞭的把子把那些發狂的畜生治得服服帖帖。然後,兩方面就握起手來,馬爾穆特·基德就這樣被一個陌生人迎進了他自己的木屋。”——異樣經曆的開端。

“這夥客人大概有一打光景,雖則都是替英國女王執行法律和遞送郵件的人,卻難得有這樣形形色色的。他們的血統各不相同,可是共同的生活卻使他們變成了一個類型——一種瘦瘠堅韌的類型,有着在雪路上鍛煉得很結實的肌肉,給太陽曬得黝黑的臉,無憂無慮的心,他們的明朗安定的眼睛總是坦率地向前面凝視着。他們趕着女王的狗,使她的敵人心驚膽戰;他們吃的是她發下來的微薄口糧,然而很快活。他們見過很多世面,幹過不少大事,他們的生活像傳奇一樣,可是他們自己卻不知道。”——又描寫了一些沒見過的人。

“他們像在自己家裡一樣。其中有兩個人四仰八叉地躺在馬爾穆特·基德的床鋪上,正在唱歌,當初他們的法國人祖先來到西北一帶跟印第安女人結婚時所唱的就是這種歌。貝特斯的床鋪也受到了同樣的侵犯,三四個身強力壯的押運員蓋着毯子,一面搓腳,一面聽一個人講故事。······”——主人該有多生氣啊。

“粗魯的玩笑和更粗魯的俏皮話此起彼伏,水旱兩路上極危險的事一到他們口裡,都變得稀松平常,好像他們是以會想到這些事,隻不過為了其中還有一些幽默可笑的情節。這些無冕英雄的話使普林斯聽得入了迷,他們親眼見過曆史的創造過程,可是他們總是把那些偉大的、傳奇式的事迹,當做日常生活裡的一些平凡的、偶然的小事來談。普林斯把自己的珍貴的煙草毫不在乎地分給他們;為了報答他的慷慨,生了鏽的回憶的鍊子又一環一環地展開了,忘了很久的奧德賽式的故事也複活了。”——反襯着寫,而且第一次點題了。原來是為了起個頭講故事。

“至于其餘的這些,他們全是森林中的流浪漢,他們的血統雜得隻有天曉得。”——底色是亂交的結果。

“‘你錯了。他的英語很好。你注意到他聽人說話時的眼神沒有?我注意到了。可是他跟别的人一點也不沾親帶故。每逢他們說起他們的家鄉話的時候,你就看得出他聽不懂了。真的,連我也弄不懂他究竟是什麼樣的人。讓我們探聽探聽。’”——鎖定主角,慢慢展開。

“‘放兩根柴到爐子裡去!’馬爾穆特盯着那個來曆不明的人,提高嗓門吩咐道。他馬上照辦了。”——先用一般的事。

“‘他準是在哪兒受過訓練。’普林斯低聲說。馬爾穆特·基德一面點頭,一面脫下襪子,然後小心地從躺着的人堆裡走到爐子旁邊,把濕襪子挂在二十來雙同樣的襪子當中。”——那屋裡得是什麼味兒啊?哈哈哈······

“‘你想你什麼時候可以到道森呢?’他試探着問了一句。那個人在回答之前,先仔細打量了他一下,‘據說,有七十五英裡。是嗎?大概要兩天吧。’他的口音微微聽得出有點特别,可是沒有打奔兒,也沒有思索字眼。”——不關個人的問題開始,回答的樣子看出謹慎。

“‘以前到這兒來過嗎?’‘沒有。’‘西北邊區呢?’‘去過。’‘你生在那兒吧?’‘不是。’”——不多說一個字。

“‘嗯,他媽的你究竟是哪兒的人呢?你跟他們一點也不像。”馬爾穆特·基德用手對那些趕狗的人一揮,連睡在普林斯床鋪上的那兩個警察也包括在内,“你究竟是從哪兒來的?像你這樣的臉以前我見過很多,可是我想不起究竟在哪兒見過的了。’”——忍不住了。

“‘我認識你。’他文不對題地回答着,馬上把馬爾穆特·基德的問題岔開了。”——神秘。

“‘在哪兒?你見過我?’”——被帶偏話題。

“‘不是你,是你的夥計,牧師,在帕斯提裡克,很久以前。他問我有沒有見過你,馬爾穆特·基德。他給了我一點幹糧。我在那兒沒有待多久。他對你講起過我沒有?’‘對啦!你就是那個用海獺皮換狗的人?’那個人點了點頭,把煙鬥裡的灰敲出來,拉起皮毯子裹住身體,表示他不願意再談了。于是馬爾穆特·基德吹熄那盞用鐵罐頭做的油燈,跟普林斯一塊鑽到毯子裡去了。”——自己還是不肯多說一句,不想讓周圍的人聽到具體的内容。前面所有都是為了營造懸念,這裡就開了一扇門,下面既然已經知道了他是誰,有聽說過他的故事,就直接“道聽途說”的開講了。

“‘喂,他是幹什麼的?’‘不知道——他把我的話岔開了,不曉得為什麼,像蛤蜊一樣閉住了口。但是他這個人會引起你的好奇心。我聽人說起過他。八年以前,所有沿海一帶的人都覺得他很奇怪。老實說,他這人有點兒神秘。他在嚴寒的冬天從北邊下來,那地方離這兒有好幾千英裡路,他沿着白令海一路趕來,好像有鬼在追他似的。誰也不知道他是從哪兒來的,不過他一定是從很遠的地方來的。他到過高洛溫灣,從瑞典牧師那裡弄了一點糧食,還打聽了一下到南方來的路線,這時候,他已經走得累壞了。這些事,我們都是後來聽到的。接着,他就離開海岸線,筆直地從諾屯海峽渡過來。天氣可怕極了,盡是暴風暴雪,可是他撐下來了;換上别的人,哪怕一千個也會死掉;他因為錯過了聖·邁克爾,就在帕斯提裡克登陸了。他什麼都丢了,隻剩下兩條狗,自己差一點沒有餓死。’”——粗略的介紹引起更多的疑問。

“‘羅布神父看到他急着趕路,就給了他一點糧食,可是一條狗也不能送給他,因為等我一到,神父自己也要出門。我們的尤利西斯先生非常清楚,沒有狗是不能動身的,是以他着急了好幾天。他雪橇上有一捆硝得很好的海獺皮,你知道,海獺皮跟金子一樣貴重。當時,帕斯提裡克有個俄國商人,是個老夏洛克,他有幾條預備宰來吃的狗。這筆買賣沒有費多少時間就談妥了;等到這個怪人再向南走的時候,他的雪橇前面已經有一隊跑得飛快的狗了。夏洛克先生得到了一批海獺皮。我見過,真是漂亮極了。我們算了算,他至少在每條狗身上撈到了五百塊錢。倒不是這個怪人也許不懂得海獺的價錢;“他雖是個印第安人,可是從他說的那寥寥幾句話裡,也聽得出他跟白人一塊兒混過。”——剛才海獺皮的扣解開了。更強調了他迅速流亡的迫切性。

“海上的冰融化以後,從奴尼瓦克島來的人說,他到那兒找過糧食。後來他就沒影子了,此後八年之中,我再沒有聽到過他的消息。可是現在,他究竟是從哪兒來的呢?他在那些地方幹了些什麼事呢?為什麼他要離開那些地方呢?他是個印第安人,可是他到過那種誰也不知道的地方,而且受過訓練;對于一個印第安人來說,這可是很少有的。普林斯,這又是一個要等你來解決的北方的奧秘了。”——更具體的問題提了出來,懸念有待解決。并沒有全揭開秘密,這樣的節奏很好。一點一點的來。

“不錯,他們的狗倒是又換了一批新的;不過,那是狗。”——人卻沒法換休。

“那個用獺皮換狗的人好像心裡很不安,雖然他對這種談話一點也不關心;最後,他把馬爾穆特·基德拖到一邊,悄悄地跟他談了一會兒。普林斯好奇地瞟着他們,後來,情形更神秘了,他們居然戴上帽子和手套,走到門外去了。他們回來之後,馬爾穆特·基德把稱金子的秤放在桌上,稱了六十盎司左右的金砂,放到那個怪人的口袋裡。接着,趕狗人的頭目也參加了他們的秘密會議,并且跟他做了一點交易。第二天,這一夥人沿着河往上走的時候,那個用獺皮換狗的人卻帶着幾磅幹糧,回道森去了。”——又是懸念。

“我也摸不清是怎麼回事;總之,這個可憐的家夥總是有什麼緣故才不肯幹了的——看起來,這在他還是一個很重要的理由,不過他不肯讓别人知道。······可是他又像發瘋似的想待在這一帶。······他身上一分錢也沒有,······這就是說,他要跟我借錢。他說,他在年内可以還我,要是我願意,他可以向我指出一條發财的道路。他從來沒到過那地方,可是知道那兒有很多金子。”——總是那麼神秘。

“聽我告訴你!唉,剛才他把我拉到外面,他簡直要哭了。他又是求,又是央告,還在雪裡朝我跪下,我隻好把他拉起來。他像瘋子一樣說了半天,後來還賭咒,說他為了達到這個目的,已經辛苦了很多年,現在要讓他落空,他可受不了。我問他是什麼目的,他老不肯講。······我這一輩子,從來沒見過這麼傷心的人。等到我答應借給他金子的時候,我又不得不把他從雪裡拖起來。我跟他說,這筆錢算是我墊出的一份股金好了。你以為他很願意嗎?完全不對,老兄!他賭咒發誓地說,他要把他找到的東西全歸我一個人,讓我闊得連做夢也想不到。他說來說去,總是這麼一套。通常,一個為别人的墊款而成年累月拼命的人,一旦得到了東西,總是連一半也舍不得付給投資人的。普林斯,你記住好了,這裡面一定有什麼道理,要是他還待在這一帶的話,我們準會聽到他的消息的……’‘要是他不待在這一帶呢?’‘那就算我好心沒有得到好報,白白丢了六十盎司金子好啦。’”——感覺很奇怪,哪裡不對。

“······可是馬爾穆特·基德的那筆墊款仍舊毫無消息。後來,在一月初的一個陰寒的早晨,許多狗拖着幾乘沉重的雪橇,到了斯圖爾特河下遊他那所小木頭房前面。那個用獺皮換狗的人果真來了,跟他一塊兒來的還有一個人,那種身材大概上帝現在也記不得是怎樣創造的了。人們隻要談到運氣、膽量和一鏟五百美元的金砂,都會想起阿克賽爾·岡德森這個人的;大家如果圍着營火,講到關于勇氣、體力和剽悍的故事,那也少不了要談一談他的事迹。而且,每逢大家的談興低落下去,隻要有人提起跟他同甘共苦的那個女人,他們的話也一定會變得又熱烈起來。”——懸念落實一塊兒,又來新的。

“他的身材魁偉,足足有七英尺高,穿着一身華麗的服裝,顯示出一位黃金國國王的氣派。他的胸脯、脖子和手腳,都跟巨人一樣。他那雙雪鞋,因為要負擔三百磅重的骨頭和肌肉,比别人的長一碼多。他那張粗線條的臉上,頭角峥嵘,下巴肥大,一雙淡藍色的眼睛從來不知畏縮;一看他這張臉就知道他是個隻懂得強梁霸道的家夥。他那結了霜的頭發,黃得像熟透了的玉米纓子——襯托着他那張臉,仿佛日光橫掃黑夜,一直披到他的熊皮襖上。他在狗前面從窄路上搖搖擺擺地走過來的樣子,隐隐約約地露出一種過慣了海上生活的人的習氣。他用狗鞭的把子敲馬爾穆特·基德的門的神氣,簡直像一個到南方打劫、猛攻城堡大門的北歐海盜。”——這描寫。

“三個這樣的客人同時走進一個人的屋子,這可真是一輩子也碰不到的事。那個怪人,馬爾穆特·基德管他叫尤利西斯的那個家夥,仍然吸引着他;不過他最感興趣的,卻是阿克賽爾·岡德森同他的老婆。她趕了一天的路,已經覺得很辛苦了,因為從她丈夫獲得了寒帶的金礦礦苗,發财之後,她的身體就在舒服的木房裡變得軟弱了,她覺得很累。她就像一株嬌弱的鮮花靠着牆似的偎在她丈夫的寬闊的胸脯上,懶洋洋地回答着馬爾穆特·基德的好意的取笑;她那深深的黑眼睛偶爾對普林斯瞟上一眼,就使普林斯很不自然地激動起來。因為普林斯是個男人,身體很健康,一連好幾個月都難得見到女人。還有,她的年紀比他大,又是個印第安女人。可是她跟他見到過的那些土著女人都不一樣:她出過遠門——他從他們的談話裡知道她到過許多國家,還到過他的故鄉英國;白種女人懂得的事情,她幾乎全懂得,此外她還懂得許多女人不該知道的事情。她能夠用魚幹當做一餐飯,在雪地裡搭一張床;可是她故意逗弄他們,詳細地描述着精緻的筵席,讓他們聽到幾乎已經忘記了的各種菜名,肚子裡怪不自在。她懂得麋鹿、熊、小藍狐,以及北方海洋裡那些兩栖動物的習慣;她對森林裡和江河上的事件件精通,無論人、鳥或者野獸在脆弱的雪面上留下什麼痕迹,她都能一目了然;普林斯還注意到她在看着他們的宿營規則的時候,露出贊賞的眼光。這些規則是那個習性難改的貝特斯一時沖動,訂出來的,寫得語氣幽默,文字簡潔。普林斯總是在女人來之前,把它翻過來,對着牆;可是誰又能猜到這個土著女人會……算啦,反正現在已經來不及啦。”——夫妻都這麼特别。

“他覺得能有這樣的妻子,非常得意;從他的每一個眼色,每一個舉動裡,都可以看出她在他的生活裡占着很重要的地位。那個用獺皮換狗的人隻顧不聲不響地吃飯,在這場熱鬧的會戰裡他被大家忘記了;還沒等到别人吃完,他已經老早退席,走到外面跟狗待在一塊兒了。不過,他一走,他的夥伴們也立刻戴上手套,穿上皮外衣,跟着到了門外。”——夫妻關系,三人關系。

“不過我倒認為這件事很可靠。他從來沒到過那兒,可是他講得頭頭是道,還給我看了一張地圖;幾年以前,我在庫特奈一帶就聽人談到過這張圖。我本來想邀你一塊兒去,不過他是個怪人,他說得很幹脆,隻要有别人插進來,他就馬上散夥。可是,等我回來之後,我會讓你頭一個知道,我會把鄰近的礦給你,另外還把籌建城市的地基分一半給你。”——原來那人有金礦圖。

二

“門打開了。有一個東西搖搖晃晃地走進來。普林斯迎面一看,不由得跳了起來。他那雙吓昏了的眼神,使得馬爾穆特·基德急忙轉過身來;别瞧他見過不少險事,這一回,連他也吃了一驚。那個家夥盲目地蹒跚着朝他們走過來。普林斯側着身子慢慢向後退,直到摸着了那個挂着他的手槍的釘子。······‘看情形,也許是凍僵了,沒吃過東西,’基德一面回答,一面朝對面溜過去。等到他關好門回來,他又警告道:‘留神!這家夥也許瘋了。’”——他們回來了?沒有金礦?

“他忽然不唱了,像狼一樣嗥了一聲,搖搖晃晃地朝食品架子走過去。他們沒有來得及把他攔住,他的牙齒已經咬進一塊生腌肉裡了。他和馬爾穆特·基德之間兇猛地争奪起來;不過,他那股瘋狂力氣來得快,去得也快,他無力地交出了已經搶到手的腌肉。基德和普林斯把他架到一張凳子上,他就把半個身子趴在桌子上面。一小杯威士忌酒使他提起了精神。馬爾穆特·基德把一罐糖放到他面前,他已經能用匙子去舀糖了。後來,等到他的胃口有點滿足了,普林斯就一面哆嗦着,一面遞給他一杯淡牛肉茶。”——又餓又凍,失去了理智······

“這個家夥的眼睛裡流露出一種陰沉的、瘋狂的光芒,他每吃一口,這種光芒就一亮一暗。他臉上的皮膚已經很少了。是以,這張凹陷瘦削的臉簡直一點也不像人的臉了。一次一次的嚴寒把他的臉凍壞了,頭一次凍傷還沒有完全好,新的凍傷又在那上面結了一層疤。表面又幹又硬,顔色黑紫,還有好幾條深深的鋸齒形裂痕,露出紅肉。他的皮衣又髒又破,一邊的毛已經焦了,有些地方甚至給燒光了,一看就知道他那一邊身子曾經貼着火睡過覺。”——太恐怖了!

“馬爾穆特·基德指着他那件給日光曬黑了的皮衣上割得一條條的地方——可怕的饑餓的标志。”——吃皮衣······

“可是基德剛碰到他,他就尖叫了一聲,一隻手按着腰部,顯然是因為疼痛。然後他慢慢地站起來,把半個身子靠着桌子。”——得受了多少傷啊!

“‘所——以——我——本來——也——想——留在——雪——裡,······’他的斷斷續續,一個字一個字的話停住了,他把手摸到旅行袋裡,掏出一個鹿皮口袋。‘一——筆——債——要——還——這——五——磅——金——子——墊——款——馬——爾——穆——特——基——德——我——’他筋疲力盡的頭撞到桌子上,馬爾穆特·基德再也沒辦法把他扶起來了。——這時,真正的故事才開始。

“‘我叫納斯,是一個酋長,又是酋長的兒子。我是在日落以後,日出以前,在黑沉沉的大海上,出生在我父親的皮船裡的。那天,整個晚上,男人不停地劃槳,女人把沖到我們船上的浪潑出去,我們跟暴風雨搏鬥。帶鹹味的浪在我母親胸口上結成冰,等到浪退了,她的呼吸也随着停止了。可是我——我随着狂風暴雨大聲喊叫,總算活下來了。’”——出生即兇險。

“我們的人數不多,世界也很小。我們東面有幾座陌生的島——都跟阿卡屯一樣;是以我們就以為全世界都是島,并已習慣了這種看法。”——閉塞的生存環境。

“我跟我族裡的人不同。······這兩個人就是坐着那條在沙灘上成了碎片的小船,從海外來的。······以後,他們各自造了一幢房子,讨了我們最好的女人,日子一長,也都生了孩子。于是,我父親的父親的父親,就出世了。”——原來他有白人的血統。

“于是,他們就自封為酋長,取消了我們的老規矩,并且給我們定下了新規矩,規定男人是他父親的兒子,而不像我們從前那樣,規定是他母親的兒子。他們又規定,頭生的兒子有權繼承他父親的一切,他的弟弟和姐妹都得自謀生計。他們還給我們定了一些其他的規矩。他們教我們用新方法去捕魚殺熊,我們森林裡的熊真是多極啦;同時,他們又教我們多貯存一些東西,以防饑荒。這些,全都是好事。”——帶去了“文明”。

“不過,等到他們當了酋長,沒有人敢觸怒他們的時候,這兩個外來的白人就彼此打起來了。······他們之間的仇很深,常常彼此傷害對方,甚至到了我這一代也是這樣,結果每一家隻剩下一個人能夠傳宗接代。我這一家,隻剩了我一個人,那一家隻有一個女兒,就是恩卡。”——羅密歐與朱麗葉。

“可是不知怎麼,我一下就完全明白了,我知道這是情投意合。等到她催舟向前,劃了兩槳的時候,她又回頭瞧了我一眼——那種瞧人的樣子,隻有像恩卡這樣的女人才有——于是我知道這又是那種表示。”——一見鐘情。

“是以,那天晚上我又加了很多東西,讓它變成很大的一堆,并且把我那條大皮船也拖上岸放進去,這條船足足抵得上二十條皮舟。于是,到了早晨,那堆東西就不見了。接着,我就準備結婚,因為宴會很豐盛,還有禮物分送給客人,是以連住在海東面的人都來了。”——終于看似成功了。

“他把這些貨物堆在我面前,都是阿卡屯島上所沒有的東西。········可是接着他又打起手勢,要恩卡乘上他的船跟他一塊兒走。······我祖宗的血一下子就火辣辣地湧上來了,我拿起矛,打算把他戳穿。可是瓶子裡的那種鬼東西已經奪走我胳膊上的力氣,他抓住我的脖子,就這樣,把我的頭朝房間裡的牆上亂撞。 ······後來,他用那雙大胳膊把她抱起來,恩卡就扯他的黃頭發,可是他反而哈哈大笑,笑得跟發情時期的大雄海豹一樣。”——原來妻子在新婚之夜被搶走。

“還經過了許多很大的城市,那裡面有很多男人過着女人般的生活,他們口裡盡是假話,隻貪圖金子,良心都變得漆黑。可是這時候在阿卡屯島上,我的人卻在打獵捕魚,快快活活,以為世界不過是一塊小小的天地。”——原始人的視角寫“文明”生活。

“我一路流浪,經過了上千個城市。······有時候,我,一個酋長,又是酋長的兒子,居然給人做苦工——給那種言語粗魯、心腸似鐵的家夥做苦工,他們從同胞的血汗和痛苦裡榨取金子。······我在那兒聽到了一點關于那個黃頭發海上流浪漢的不詳細的傳聞。我才知道他是個捉海豹的,當時正在海上航行。”----漫長而艱辛的尋找之旅。

“據說,就在我們吓得心驚膽戰,飛快逃跑的時候,那個黃頭發的海上流浪漢正好登上了普裡比洛夫群島。他一上岸就直接走到工廠裡,一面叫他手下的一部分人扣住公司裡的職工,一面叫其餘的人從倉庫裡搬出一萬張生皮裝上他那條船。······可是北方的海洋上卻傳遍了他那些野蠻大膽的行徑,以緻在那兒有屬地的三個國家都派出船來捉他。我還聽到了關于恩卡的消息,因為許多船長都對她稱頌備至。她總是跟那個家夥待在一塊兒。據他們說,她已經習慣了他那種人的生活,而且很愉快。可是我比他們明白——我知道她的心還是向着阿卡屯的黃沙灘上她自己的同胞。”——終于有了線索。

“于是我就在黑夜裡,趁守望的人在船頭甲闆上打盹的時候,放下一隻小艇,獨自朝那個暖和的長島劃去。······吉原的姑娘個子很小,皮膚光亮得像鋼一樣,非常漂亮;可是我不能在那兒停下來,因為我知道恩卡一定在北方的海豹巢穴附近的海上颠簸。”——真像奧德賽。

“因為我們知道,他有心要趕過我們,趁我們給捉住的時候逃掉。我們的桅杆給轟倒了,我們像受傷的海鷗一樣在風中亂轉;他卻一直向前駛去,駛出水準線外——他同恩卡。”——這個惡棍!

“于是他們把我們押到一個俄國港口,然後又押到一個荒涼的地方,逼着我們在礦裡挖鹽。”——拜惡棍所賜。

“等到我們這些從江戶灣來的人在晚上動起手來,奪下警衛隊的槍之後,我們就向北走。那片地方很遼闊,有潮濕多水的沼澤,還有許多大森林。······後來隻剩了兩個人。等我們走到了那個從冰上渡海的地方,我們遇到了五個陌生人——當地的土人,他們有很多狗,還有很多皮子,可是我們窮得什麼都沒有。是以,我們就在雪地裡跟他們打起來,後來,他們都給打死了,那個船長也死了,狗和皮子都歸了我。接着,我就踏上了布滿裂縫的冰面。冰面裂開了,我曾經一度在海裡漂流,直到一陣強大的西風把我連同一個大冰塊一起刮上了岸。後來我到了高洛溫灣、帕斯提裡克,還有那個神父那裡。接着我就向南,向南,走到了我頭一次流浪到的那個溫暖的、充滿陽光的地方。”——驚險的逃亡。

“我走得很遠,也學會了很多事情,甚至連讀書寫字都會了。我覺得,這樣也好,因為我想,恩卡一定也學會了這些事情,有朝一日,到了那個時候……我們……你們當然明白,到了那個時候……”——過程中學習。

“我到處流浪,像小漁船一樣,隻能迎風張帆,而沒有舵。······後來,我碰到一個剛從山裡出來的人,他有幾塊礦石,那裡面嵌着許多跟豆子一樣大的金粒。他不僅聽人談到過他們,而且見過他們,還認識他們。據他說,他們發了财,就住在他們從地裡掘金子的那個地方。”——找到了線索。

“那地方很荒涼,而且很遠,可是我終于走到了那個隐藏在群山裡的宿營地。······我看見了他們住過的房子,好像古老國家裡的王宮。······覺得隻有國王同王後的生活才是這樣,一切都好極了。他們都說,他待她像待王後一樣,好多人都奇怪,不知道她究竟是哪一個民族的人,······不錯,她是王後;不過我是酋長,而且是一位世襲的酋長,為了她,我付出了無法估價的皮子、船和珠子。”——找到了痕迹。

“我追蹤到英國,然後又到過其他幾個國家。有時候,我從别人口裡聽到了有關他們的消息,有時還會從報上看到有關他們的消息;可是我一次也沒有見到他們,因為他們的錢很多,走起路來也快,我可是個窮光蛋。後來,他們也倒了黴。有一天,他們的财産就像一縷煙似的溜走了。當時,報紙上滿版地登載着這件事,可是過後又一字不提了。是以我知道他們一定又回到了那個可以從地裡掘出更多金子的地方。”——窮追不舍。

“現在,他們既然窮了,也就被世上的人抛棄了;我從一個宿營地流浪到另一個宿營地,······總是到處得走,一直走得我對這個無邊無際的世界似乎都感到厭倦了。不過,我在庫特奈一帶曾經跟一個西北的土人一起趕路,······當時,他知道臨終的時候快要到了,就給我一張地圖,并且把秘密的地方告訴我;他憑着上帝起誓,說那兒的确有許多金子。”——基督山伯爵一樣的奇遇。

“······隻好賣身給别人趕狗。其餘的事情你們都知道了。我在道森碰見了他們倆。恩卡一點也沒認出我,因為當初我不過是一個小夥子,而那時起她的生活又那麼富裕,是以她也沒有空兒來想起我這個為她付出了無數代價的人。”——曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲······

“你幫我提前脫離了苦役。······我打算把這件事照我自己的辦法去做,因為我把我的一生回想了一遍,記起了我看到的和經受過的一切,······我帶着他——他同恩卡——向東走;那地方,去的人多,回來的可很少。我要把他們領到那白骨和帶不走的黃金堆在一起的、人們咒罵的地方。”——複仇行動。

“我們就把糧食藏在沿途的許多地方,讓雪橇的負擔輕一點,在回來的路上不至于餓死。······從那以後,我們再往東走,就看不見人了;······晚上,我們睡得跟死人一樣。他們做夢也沒有想到我是納斯,阿卡屯的首領,要報仇雪恨的人。

“因為水勢很急,冰隻結在浮面,底下的那層冰總是受着水的沖刷。我走到這麼一個地方,我趕的雪橇連狗一塊兒掉了下去,······那乘雪橇上的糧食很多,狗也是最結實的。可是他因為自己精力旺盛,反而大笑起來。從此,他就隻用很少一點糧食喂剩下的那幾條狗;後來,我們就切斷缰繩,把它們一個一個地拖出來,喂給它們的夥伴。······等到那個晚上,我們走到了那個攤着黃金和白骨、被臨死的人咒罵過的地方,最後的一條狗也死在挽索裡了。”——損失慘重。

“總之,他們都不肯離開那些金子,最後隻好死在金子旁邊,隻不過死的方式不同而已。他們掘來的那些沒有用的金子散落在木房裡的地闆上,到處都是黃澄澄的,好像人在夢裡看到的一樣。”——預示結局。

“于是他規定恩卡留在火旁邊,儲存氣力。我們就出發了。他去找麋鹿,我就到我挪過的糧食棚那兒。可是我隻吃了一點,免得他們看出我體力很強。”——原來有計劃。

“他真是個了不起的人。他那種精神一直把他的體力支撐到臨終時刻;除非為了恩卡,他從來沒有大聲哭過。······他打到了兩隻松雞,可是他不肯吃。······可是他惦記着恩卡,是以他就轉身向我們露宿的地方傳回去。他再也走不動了,隻能用手和膝蓋在雪裡爬。······他丢掉來複槍,像狗一樣,用嘴銜着那兩隻松雞。我挺直身體,在他旁邊走着。他在歇一下的那會兒,總是瞧着我,不明白我怎麼會這樣結實。”——為什麼還不動手?

“同時,因為知道了這些,他好像力氣也大了一點。這條路并不遠,可是路上的雪很深,他爬得很慢。有一次,他躺了很久,我把他翻過來,盯着他的眼睛。有時他眺望遠方,有時眼睛就沒有神了。等到我放掉了他,他又向前掙紮。這樣,我們終于走到了火堆旁邊。恩卡立刻趕到他身邊。他的嘴唇動了幾下,沒有出聲;然後他指着我,想讓恩卡明白。後來他躺在雪裡,安安靜靜地過了很久。直到現在,他仍舊躺在那兒。”——餓死了?

“我在燒好松雞之前,一句話也沒說。後來我對她說話,我說的是她的家鄉話,她已經好多年沒有聽見過這種話了。她挺直身子,就像這樣,她的眼睛驚訝地睜得大大的,然後問我到底是誰,從哪兒學會了這種話。我說,‘我是納斯。’‘是你?’她說,‘是你?’于是她爬到我跟前,好仔細看看我。”——不知是福是禍。

“我回答她說:‘是我,我就是納斯,阿卡屯的酋長,我這一家的最後一個人,正像你一樣,你也是你那一家最後的一個人。’她大笑起來。我憑着我見過的和做過的一切賭咒,但願我别再聽到那樣的笑聲吧。它使我寒了心,在那寂靜的雪夜裡,隻有我一個人跟死神和那個大笑的女人坐在一起。”——預示着不祥。

“‘來吧!’我覺得她神經錯亂了,就說,‘來!吃了東西,我們就走。從這兒到阿卡屯的路很遠呢。’可是她把臉埋在他的黃頭發裡,大笑起來,一直笑到好像我們耳邊的天要塌下來一樣。我本來以為她見了我會歡喜得發狂,會立刻想起從前的事情,可是她采取了這種形式,倒使我覺得很奇怪了。”——早已日久生情了。

“‘到阿卡屯去。’我回答道,我一心一意盼着她一聽到我的話,臉色會變得很快活。可是她跟他一樣,嘴上露出微微的嘲笑,眼中含着冷冷的憤怒。‘好,’她說,‘我們走,我跟你手拉着手,一塊兒到阿卡屯去。我們去住在肮髒的草房裡,吃魚和油,養個小子——讓我們一輩子覺得得意的小子。我們會忘掉這個世界,變得快快活活,非常快活。這樣真好,真是好極啦。來!我們趕快走。我們回到阿卡屯去吧。’她一面用手指梳着他的黃頭發,一面惡意地笑着。她眼睛裡并沒有默默相許的神色。”——完全變了!現在隻有仇恨。

“我不聲不響地坐着,想不透這個女人為什麼這樣古怪。我想起了那天晚上,他把她從我那裡拖走的時候,她那樣尖叫,那樣撕扯他的頭發——現在,她反而撫弄着它,舍不得丢下。我還想起了我付的代價和多年的等待,于是我就緊緊地抓住她,像他先前一樣把她拖走。可是她也像那天晚上一樣,往後退縮,像母貓被人從小貓身旁拖走那樣抵抗着。”——這個對稱寫得好。

“等到我們扭到火堆那面,跟那個男人隔開之後,我放開了她,她坐了下來,聽我講話。我把我所經曆的一切全講給她聽了,我講到了我在陌生的海洋裡和陌生的國家經曆的種種事情,講我怎樣找得筋疲力盡,挨了好多年的餓,以及最初她對我流露的默默相許的表示。哎,我全對她說了,連當天我跟那個男人之間的一切經過,以及我們年輕時的事情,都告訴了她。我一面說,一面看出她眼睛裡又漸漸露出了默默相許的表示,又強烈,又動人,好像黎明時的一片陽光。我看到了她眼睛裡的憐憫、女人的溫柔和愛情,我看到了恩卡的心和靈魂。于是我又變成了一個年輕小夥子,因為這種眼色就是當初恩卡奔上沙灘,一面笑,一面跑到她母親屋裡去的時候流露出的眼色。嚴酷不安的心情消失了,挨餓和焦躁的等待也成為了過去。時候到了。我覺得她在招呼我,好像讓我把頭擱在她的胸口上,忘掉一切。她向我伸開雙手,我就向她撲了過去。可是,忽然她眼睛裡又燃起了仇恨的火焰,她的一隻手已經伸到了我腰間。一下,兩下,她刺了我兩刀。”——唉······不知道該說什麼······最大的悲哀和無奈莫過于此吧······

“‘狗!’她冷笑着說,把我推到雪裡。‘豬!’她大笑了起來,笑聲沖破那一片沉寂,她又回到了她的死人那兒。”——狗是說窮追不舍,豬是說蠢吧~

“我剛才說過,她刺了我一刀,兩刀;但是她餓軟了,根本殺不死我。可我還想留在那地方,閉上眼睛,跟那兩個人一塊兒長眠。他們的生活同我的生活交錯在一起,使我走過了無數陌生的道路。但是有一筆債總是壓在我心頭,使我不能安息。路很長,又冷得刺骨,糧食也隻有一點。那些佩利人找不到麋鹿,已經把我的糧食棚搶光了。麥克奎森的那三個白人也是這樣,可是我從那兒路過的時候,還是看到他們已餓得瘦瘦地死在木房裡了。以後我什麼都記不得了,直到我來到這兒,看見了吃的東西和火——很多火。”——掠過了那女的的結局······

“可是恩卡呢?”普林斯喊了起來,那一幅情景仍舊在他身上保持着強烈的影響。“恩卡嗎?她不肯吃松雞。她躺在那兒,摟着他的脖子,把臉完全埋在他的黃發裡。我把火挪得近一點,讓她不至于受凍,可是她爬到另一邊。我又在那邊生了一堆火,可是也沒有用,因為她不肯吃東西。現在,他們仍舊那樣躺在雪裡。”——原來殉情了······

“‘可是,基德,’普林斯堅決地說,‘這是謀殺呀!’”——這男的是專門安排的彪子用來反襯嗎?聽完這樣的講述還能說出這樣的話?!

“‘噓!’馬爾穆特·基德嚴厲地說,‘有很多事情是我們的智慧所不能及的,也超出了我們的公道标準。這件事究竟誰是誰非,我們也說不上來,而且也不能由我們來判斷。’”——作者一定愛這個角色。

* * *

一時說不出來話,得緩緩。

傑克·倫敦已經不止一次的讓我有“得緩緩”的感覺。

勁兒太大了,上頭。

這是一個太極緻的故事。

先不論真假,它所達到感情的濃度、深度、力度、烈度等等,都遠遠超過了之前的閱讀體驗。

真有這樣的人和事嗎?還是傑克·倫敦以冰雪世界巨大的、蠻力的、殘酷的自然舞台為創作基礎,對古希臘時的奧德賽和英國文藝複興時的羅密歐與朱麗葉的一次現代回應呢?

這份愛和執念,是浪漫的,而在處理現實關系時,又是真實合理的。

為了擺脫講故事單調的視角和節奏,作者付出了努力,雖然這次嘗試并不完美,但至少讓人意識到了,并予以了解和同情,但這無法掩飾故事本身生命力的巨大能量。

基德将在那片奇異的土地見證多少傳奇呢?雖然這篇沒有再次大幅度提升我對傑克·倫敦的印象,但至少沒有下滑,還可以穩中有升一點兒。

真好奇在已經讀過中短篇小說集的納博科夫、愛倫·坡、馬克吐溫、茨威格、梅裡美這六位作家中,我會把傑克·倫敦排第幾~

拭目以待。

補注:讀小說時不知道,讀完再了解其人時,才發現傑克·倫敦對大陸和大陸人民極不友好,發表的《黃禍》、《前所未有的入侵》等慘無人道的文字,對我們犯下了不可饒恕的錯誤——因其在年僅四十歲時死于吸毒過量,已經沒有機會向我們鄭重道歉。這樣的大作家的公開言論,無疑造成了巨大的影響,給我們帶來了不可估量的損失,即使鄭重道歉,也是無法彌補的!對于要不要發這一系列關于他的讀後感,也糾結了好久。如果一棒子打死,也太絕對化、太沒有氣度了。好的作品,還是要學習,但邪惡殘忍的言論,務必堅決嚴正反對!是以在每一篇讀後感末尾,都加上這條補注,望讀者可以明辨是非,綜合把握。