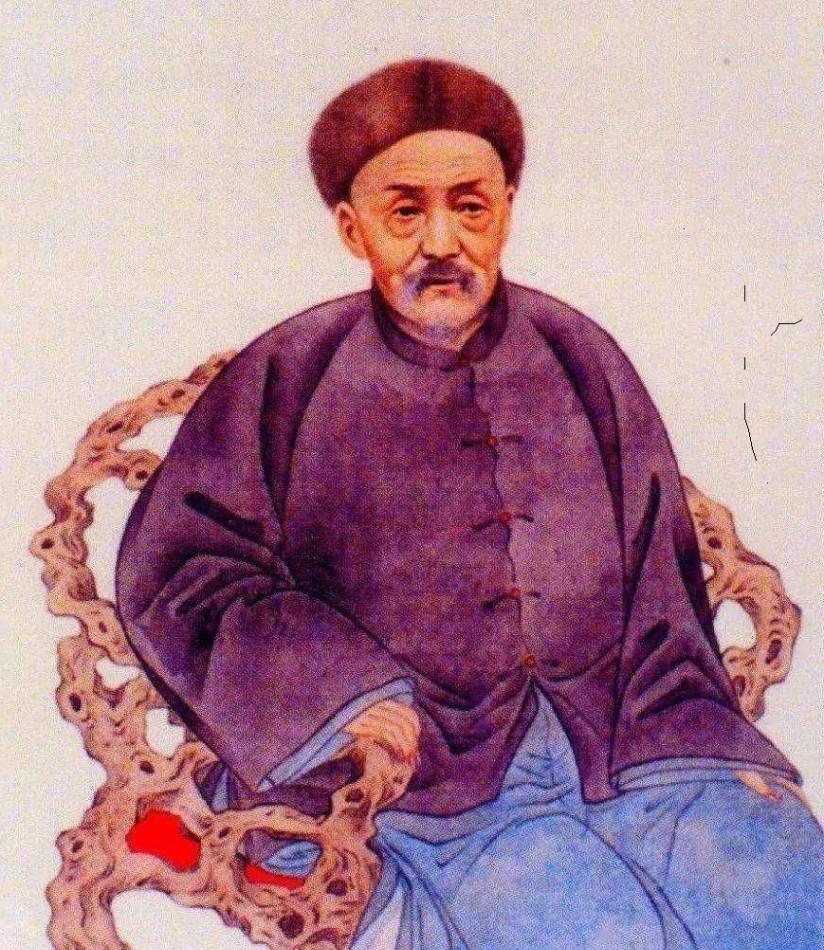

大陆白话文创作的先驱之一,“新红学派”的创始人之一俞平伯,他的曾祖父俞樾在清朝末期,可谓无人不知无人不晓。俞樾是晚清一代鸿儒,文学造诣精神,他的诗词具备忧国忧民的现实感,也能体现其人生境遇。今天,我们就一起来欣赏俞樾十首诗词,体会文字背后的时代感。

俞樾的父亲是一位举人,他自幼跟随母亲和哥哥来带杭州求学,后考中进士,入翰林。据记载,俞樾曾受到曾国藩的赏识,前者对后者也极为感激,但由于后者太过书生气,根本不会官上的为人处世,后来削职归田,以学术研究和授课为业。

在学术方面,俞樾以“通”见长,涉猎范围广泛,所做出的成绩彪炳千古,更深层次考量,俞樾的著作还具备传统学术的传承作用。在诗词方面,俞樾密切关注现实。由于他生活在晚清,那时候国民生活惨淡,国家境况悲凉,他有许多关于外敌入侵的“思痛”诗词,而正是这些具有时代感的诗词成为晚清历史的一手资料。

俞樾的诗词继承白居易的创作理念,而风格朴实又清新,又呈现出王维的遗风,诗词中触景而发,接近白居易,尤其讽喻诗与白居易一脉相承。抒写性情诗倾向于普通人身上的真情,这一点与袁枚又极为相似。在诗词理论上来看,俞樾主张消除门户之见,吸取各家之所长,追求诗词的境界,由深入浅,反对雕琢,强调个人愁思与时代的忧患感,站在浙词派的立场上吸收常州词派的立意思想。

诗词就是诗人的一生写照,俞樾诗词散发出特立独行的思想,积极乐观的人生态度与豁达淡泊的个人情怀。他的诗词能够展现出其抒写自我的真性情,所以能够让人看到特立独行的一面。而积极入世的人生态度以及仕途前景的自信,可以让读者看到他的积极乐观的人生态度与自信。值得一提的是,俞樾常常将人生比喻成旅途,将生死看淡,将人世间的悲欢离愁看轻,在其诗词中均可以体现,也能彰显其豁达淡泊的情怀。

从俞樾存世的诗词来看,“随笔而书”是最大的特色。他的诗词畅抒胸臆,不乱雕琢,平易近人,不同时段的生活体现出不同的情感。他的诗词绝大多数是记录史实和生活状态,与其一生经历息息相关。年轻时期,对未来憧憬,体现踌躇满志的人生追求,后因为时局的混乱,写出大量体恤民情的诗词,诗风倾向于哀婉情深,也是对其人生的哀叹与无奈,细品后感人肺腑

从性格方面切入,也能体会到俞樾诗词的另一面。由于他为人清高,善于运用孤傲的菊花与梅花,他常常用这两种花作为抒发情感的意象,清冷孤傲的感觉显露无疑。另外,他一生爱书,读书不倦,沉沦于书海之中。所以,他的志向是潜心著书,对学术精益求精,三十余年的传道受业,在其诗词中体现内心追求,绝无矫揉造作之感。

总体来讲,俞樾的诗词艺术成就最大的是忧国忧民,关心百姓生活的,而通过时间研究他的诗词,可以明显的看出他的人生轨迹与人生遭遇。所以,俞樾的诗词就是一部几十年的“历史”,可以看到一个王朝走下神坛的局面。

语言平易近人,妇孺皆懂,用典丰富,关心百姓与国家,是俞樾诗词的最大特色。据记载,俞樾于1907年2月5日去世,今天是他119周年忌辰,我们一起来欣赏他笔下十首诗词,体会诗文背后的时代感与诗人特立独行的个性。