1

前几周,我情绪低落了一阵子。原因是工作出现了小小的动荡,部门的一位同事因“成本优化”的原因被公司辞退了,公司与一些合作方的合作暂停了,我们部门的工作职能也做了调整。一时间人心惶惶。

这种关头往往是情绪小人跳出来兴风作浪的时机。我的情绪小人也“不负所望”。大概有一两周时间,跟我阔别已久的焦虑小人又来了,各种各样的担忧窜上心头:

“我会不会也被辞退?”

“现在工作很难找,被辞退后怎么办?”

“去年买房时跟亲戚借的钱还剩一些没还,如果我被辞退,那些钱要多久才能还清?还有房贷……”

这些“胡思乱想”时常趁我不注意时侵入头脑,真是不胜其扰。

那段时间,网上的负面消息也是一波接一波,新冠新毒株出现,疫情终结似乎遥遥无期;房市遇冷,河北燕郊房价更是腰斩,时不时就会看见买房者断供的新闻;各个行业裁员的信息源源不断……这些消息加重了我的焦虑。

这个时候,我试图用《伯恩斯新情绪疗法》里的认知行为疗法和《控制焦虑》里的理性情绪行为疗法(这是认知行为疗法中最著名的一种形式,曾经写过一篇专门介绍)来对抗焦虑,这两种方法都是治疗焦虑、抑郁以及各种情绪问题极为有用的方法。但这次,我发现这些方法不那么管用。

我反思了其中的原因,发现是因为,认知疗法所适用的焦虑问题是认知扭曲导致的焦虑。也就是说,现实可能没那么糟,也没什么事情真正对你造成威胁,只是你自己的想法太主观,把事情想象得很糟糕、把自己想象得很无能,才会感到焦虑。而且这种焦虑往往伴随着低自尊和对自我价值的怀疑。这类方法最大的功效就是重建你对世界和自我的认知,以及重建你的自我价值。此外,这类疗法对具体情境下的焦虑比如社交焦虑、公开演讲焦虑也有效果。

但这一次我面临的焦虑并不是这种类型的焦虑。我知道,我的自尊没有受到打击;我对危险的感知可能有些夸大,但并非空穴来风。大环境的动荡、生活的压力、未来不确定导致的危机……这些威胁并不是扭曲的认知想象出来的,它们不是脑中风暴,而是现实风暴。

面对这类焦虑,改变认知是不够的。

那该怎么办呢?

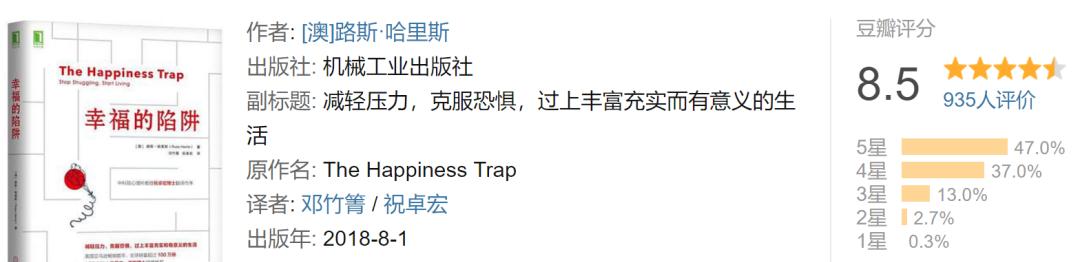

说起来十分巧合,当我苦于没有办法缓解自己的焦虑时,一本书给我带来了灵感——《幸福的陷阱》。

这本书的核心是介绍一个可以用来缓解焦虑、处理负面情绪和负面思维的方法:接纳承诺疗法,简称ACT疗法。

短期实践之后,我有种相见恨晚的感觉。这个方法在解决由真实威胁引发的焦虑上大有可为,此外,它还可以帮助你走出痛苦——不管是亲人离世带来的痛苦,还是失业、失学、失恋导致的痛苦,抑或是认为自己毫无价值而感受到的痛苦,总之,各种现实问题或心理问题导致的痛苦,都可以试试这个方法。

2

对待负面情绪、消极想法,我们的第一反应是去控制它,很多心理学自助书籍和心理疗法所推荐的方法,其目的也是去控制。

比如,理性情绪行为疗法会教你驳斥内心的非理性信念,更客观地评价自己。还有些自助书籍会告诉你用积极的心理暗示代替消极的自我暗示。这些方法都是试图去控制负面的情绪和想法,让它们赶快消失。

但ACT与此不同,它不建议你去控制自己的负面情绪和想法,它会告诉你,如何不受这些阴暗面的影响,继而可以去做那些对你来说真正重要的事。

它的核心是告诉你:

你可以与痛苦的情绪、消极的想法共处。

也许你有很多负面想法,但是别担心,你不会被这些想法伤害。

ACT最核心的一个方法是对负面的想法进行“解离”。

认知行为疗法会教你去纠正和驳斥那些非理性的信念、改变被扭曲的认知。比如,如果有人声称因为自己相貌平平,所以一辈子也不可能找到另一半,那么心理咨询师就会建议ta去公园里观察一下周围的情侣,并给这些情侣的魅力值打分。这个步骤能够帮助当事人发现,能否找到另一半其实与人的外貌是否有魅力无关,因为很多看起来很甜蜜的情侣,并不是那种魅力值很高的人。

而ACT中的解离则不同。解离不要你去驳斥或纠正那些负面想法,它只要你做一件事,就是认清那些想法的本质。

本质是什么呢?

想法的本质是故事。故事就是并非客观存在的东西,故事就是脑中剧场,故事就只是故事。

故事也许很逼真,就好像我们曾经看过的那些最棒的电影、小说,我们投入其中,为它们留下感动或痛苦的泪水,就好像自己已经与故事中的世界融为一体。但事实上,故事只是大脑虚构出来的东西而已。

我们脑海中的各种想法,也正是这样一些故事。并不是说故事完全没有反映现实,而是说,故事,哪怕它是根据现实经历写出来的,它也与现实不同,当它被我们的大脑构思出来的时刻,它是没有实体的。发生在我们脑海中的想法也并非实体。就好像“狗”这个词语与现实中的狗终究是不同的。

所以,解离就是当一个想法出现时,尽快察觉到它只是一个想法、一段文字、一个故事。然后,任由这个想法来去,不要给予它太多的关注。

想要对自己的想法进行解离,可以试试这个方法:找到一个经常困扰你的想法,比如“我是如此失败”,给这个想法换一个句式,在这句话前面加一句短语“我有一个想法……”变成“我有一个想法,我是如此失败”。

这个练习可以帮助你拉开与想法之间的距离,让你退后几步去观察自己的想法,从而不至于沉浸其中、信以为真。

3

你可能要问了:这个方法太过平平无奇,真的有用吗?

解离起作用的原因有两个。第一,它能阻止我们因过度纠结于一个想法正确与否而陷入自我辩论和自我内耗。

举个例子。不知道你有没有过感到后悔的经历?假设有这么一个人,他年轻的时候投身电影行业,梦想成为一流的导演,他虽然有一些才华,但拍出来的东西始终没获得太高知名度,经济回报也有限,生活十分艰辛。因此他放弃了电影梦,回到老家找了一份普通工作,过上了平凡但安稳的日子。

十几年后的一天,他蓦然发现,当初和他一起入行、和他处境一样艰难的一个朋友竟然拍出了一部受市场认可的电影。可以想象,得知消息后他一定会被后悔所吞噬。

接连好几天,他都会反复问自己一个问题:如果当初我跟他一样坚持下去了,今天是不是也跟他一样成功了?但这种想法太糟心了,所以他会换一个角度劝慰自己,对自己说:我的才华不如他,即便我坚持十年,也不见得有他这样的成就,所以我当初选择离开是正确的。这个想法能够宽慰他一段日子,但另一个声音也若隐若现,即将响起,它会说:要说我的才华不如他也不是事实,那只是自我安慰而已,如果我没有离开,今天恐怕真的成功了。

你发现了吗?当他开始后悔,并且开始在意悔恨小人说的话,试图去对抗它时,他实际上就陷入了与那个想法的缠斗中。“如果我当年没有离开,今天是不是已经成功了?”就这个问题,他会一会儿支持正方,一会儿支持反方。但无论他支持哪一方,他都无法给自己一个满意的答案。这种自我内耗只会耽误他当下的生活,让他惶惶不可终日。

而解离就是认出那是一个想法、一个故事,然后随它去。不与它对抗,也就不会深陷其中。

解离起作用的第二个原因是,它能防止我们陷入负面思维、负面情绪不断升级的恶性循环。

负面思维会自我增强形成恶性循环,前段时间我就经历过一次。那天我在上班,改一篇稿子,我遇到了一个难题,平时遇到那种类型的问题,我大概只要1-2个小时就能处理完,但那天我花了整整一个上午都没能解决。

低效的状态让我对自己很不满,头脑里的声音响起:你真没用!一瞬间,我的大脑被负面情绪裹挟。

同一时刻,另一个声音又来了:都什么时候了,你不去解决问题,竟然还有时间焦虑、自责?这个声音让我对自己感到生气。你看,焦虑之后,生气这个“二级情绪”又来了。

这下,被情绪操控的大脑更没办法正常思考了,于是问题迟迟得不到解决。问题没解决,又对我的情绪起了坏影响,让我愈加焦虑、生气。

它们相互加强,不断升级:我越是着急解决问题,思路就越是受到干扰,也就越难解决问题;问题迟迟得不到解决,我就更加烦闷、急躁。这样,一个恶性循环就形成了。我陷在了这个情绪旋涡里动弹不得。

而解离就是在负面思维、情绪升级之前接纳它们。比如,假如我接纳自己并非每时每刻都能保持高效,就不会对自己低效的状态不满,也不会对自己说“你真没用”;假如我接纳我的焦虑,不把焦虑当做“坏的”状态,我就不会为自己焦虑而生气和自责;假如我不试图把这些情绪尽快赶走,我就不会分散注意力、解决不了问题。

解离和接纳,可以把我们从各种情绪挣扎中解脱出来,也是我们解决问题的起点。它们最大的作用就是让我们不再纠结、不再内耗,开始行动。

你有没有这样的体验?当你真正开始关注当下,投入到一件事情里,就很容易进入心流状态,你全神贯注于那件事,时间仿佛停止了。

4

ACT中最关键的方法就是解离,它要达成的效果就是做到全然地接纳你的想法和情绪,任由它们来去,不与它们对抗、纠缠。

书里有一个形象的比喻来形容这个过程。

想象你在大海上航行,你看到在船的甲板之下,一大群魔鬼正在张牙舞爪。有些是情绪的魔鬼,比如内疚、愤怒、恐惧;有些是想法的魔鬼,比如“我会失败”“我会出丑”。如果你在大海上漂流,那些魔鬼就会安分地待在甲板之下,但一旦你想把船驶向岸边,魔鬼就会跳上来,对你威胁恐吓。你忌惮那些魔鬼,因此一直在海上漂流,不敢靠岸。

但有意思的是,那些魔鬼,不管外表看起来有多吓人,它们永远都无法对你的身体造成直接伤害。只要你意识到这一点,你就自由了,可以把船驶向任何地方。

你还是会受到魔鬼恐吓,但只要你接纳了它们的存在、习惯了它们的存在,不为它们感到恐惧,你就能自如地航行。

这就是你的负面想法、情绪与你本人之间的关系。它非常真实,因为任何人在活着的每时每刻,大脑都会被想法侵入,而且其中80%的想法都是负面想法。对任何人来说,觉得自己不行、觉得自己太差的想法都像家常便饭一样常见,它们就是那些魔鬼。而你可以做的,就是与这些魔鬼和平共处,不受它们的干扰和妨碍。

如果你也被焦虑、后悔、抑郁等情绪而困扰,那么你可以试试ACT疗法。

但无论ACT在解决情绪问题、心理问题方面多么有用,都不要期待它能解决所有的问题。如果你的不安是由现实中的问题引起的,那么唯有行动起来,解决困扰你的问题,才能从根源上扑灭不安之火。

不过有时候,问题可能不是你自己的责任,也许是他人的责任、社会的责任。遇到这种情况,那也不必过于苛求自己。

最后送你一句话:

以无畏的勇气去改变可以改变的,

以平静之心去接纳无法改变的,

以人生智慧去区分两者的不同。

一碗甜豆花:武汉大学文学学士、艺术硕士,从地产策划转行文字编辑。阅读治好我的焦虑,也喂饱我的好奇心。