上一回还没看的小伙伴们可以点进本历史君的主页翻看哦!

04“乾纲独断”

雍正对于官场沽名钓誉、结交朋党、士人舆论评价非常厌恶。“昔者天下治道无二。唯命下之时,熟虑是否秉公持正,适中合理,至于旁意忌嫌亦奚暇瞻顾计虑耶。天下人无数,所思皆异,岂能缄其口焉。”

意思是:所谓舆论未必是公正的,因此不可取信,万事皆在君主心中。别废话,一切交给我就行了!此即为“乾纲独断”。

要达到此目的,对于朝政和官员情况的掌握尤为重要,雍正主要是通过两种形式来达到。即密探和密折。

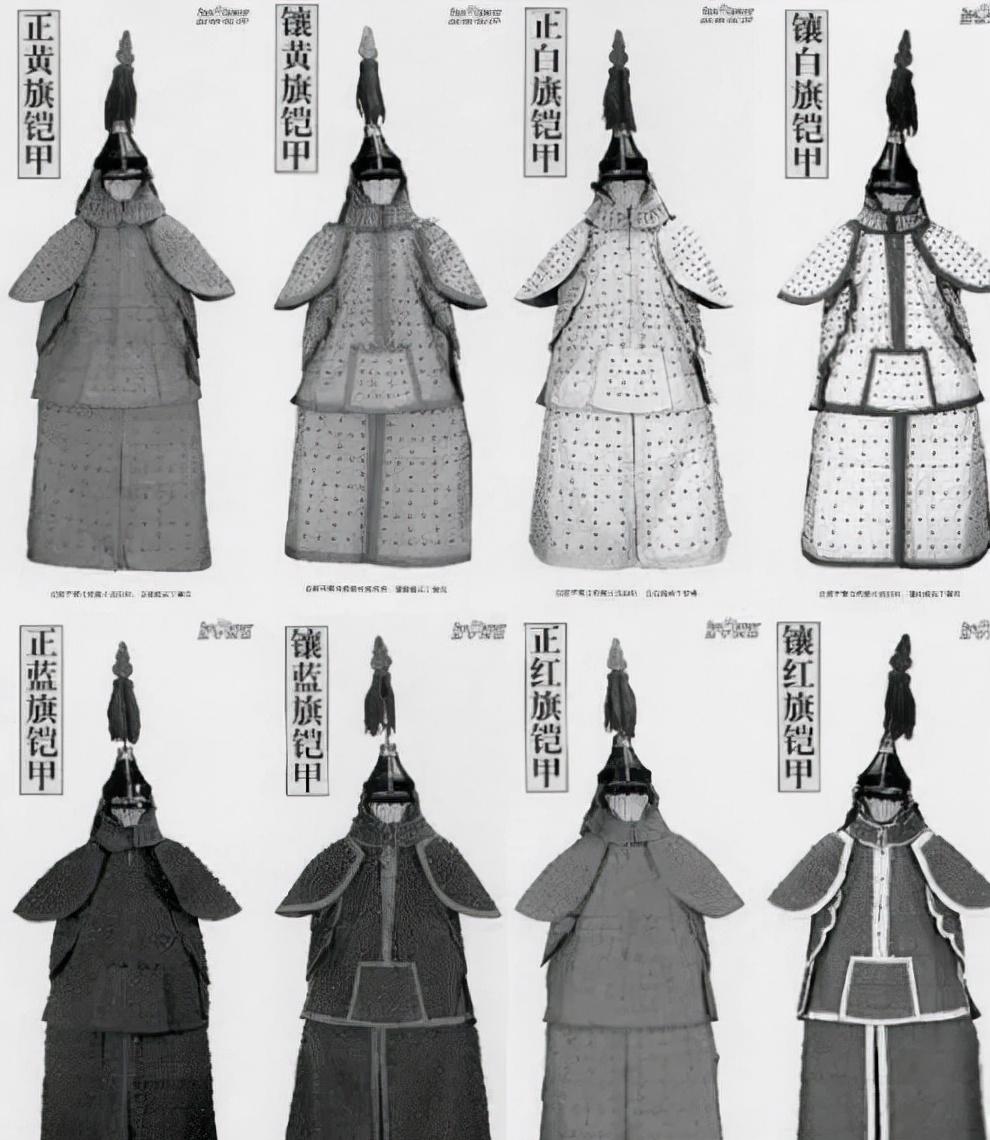

兴起于东北的满洲具备密探政治的良好条件。八旗组织是直属势力,也是皇帝的包衣奴才。八旗子弟中心思细密者或被挑选出来担任侍卫,或奉命担任机密任务,或被派往各地担任密探,以监视各级官员的言行。

八旗铠甲

除了传统的官员给皇帝汇报工作的“题本”制度之外,雍正还开创了“奏折”即“密折”制度。所谓“奏折”,就是各级官员给皇帝写的秘密信件。雍正要求不仅是总督、巡抚,包括布政司、按察司、提督、总兵、道员、知府都必须向天子上奏。

作为地方官在赴任之前,知府以上的官吏会首先被召入宫,拜谒天子。天子除了对其进行恳切训谕,还特许其以后可以向天子呈递私密信。并赐予官员四个“折匣”。长八寸,宽四寸四,高一寸五。外涂黄漆,内裱黄绫,可以上锁。两把同样的钥匙,一把天子保存,一把交给官吏本人。

如此苦心孤诣的设计,雍正讲得很透彻:“朕惟治天下之道,首重用人”。既要善用其长,又要防其变节。用人之长,是培植亲信的需要,防其变节是打击异己的必须。而密折就是制度上的保障。

譬如,时任云南巡抚的宠臣鄂尔泰推荐王绍绪为广州总督。雍正并不以亲信荐人,便掉以轻心。下密旨令广州将军石礼哈留心探听,据实奏闻。与此同时,又密旨两广总督密折奏报,二者相互印证,直到多方密折一致,才决定任用。密折奏报不仅多方考察被荐者,而且在印证中督查考核者,这对于官吏的监督有着不可替代的作用。

密折奏报

如果以为奏折只是走走过场和形式,那就大错特错了。给皇帝上奏折,不仅是官员的权利,更是义务。如果官员出现懈怠,敷衍的现象,也必定会遭到来自雍正的怒斥。

“地方事宜如民情吏治,年岁丰欠何故未见陈奏一字?”

“奏报如此怠慢甚属不合。”

“尔居官惟务巧饰,通省岂无一件可闻于朕之事?”

“朕悉于他处闻之。汝今何颜对朕?若云不闻不见,是乃无耳无目木偶人也!”

或者直接痛骂:

“下愚不移,无可救药,尔之谓也。”

“即禽兽不如之谓也。”

“可谓丧尽天良,无耻之人也。”

“则为木石之无知,洵非人类矣。”

密折制度犹如悬在各级文武官员头上的利剑,令人生死祸福难卜,无所适从。成为雍正处置官员的利器,更让朝臣感到恐惧。

05“勤政的话痨宅男”

雍正之父康熙皇帝厌倦政事时,便去欣赏江南的风景,几次顺着运河巡幸苏杭地区。之后的乾隆也效仿其祖。唯独雍正皇帝丝毫没有空闲,只是偶尔到京郊的圆明园,一步都不踏出北京。夜里十二点才入睡,早上四点又起床,清醒的时候就完全投入到政事之中,没有片刻闲暇,可谓励精图治的典范。

每天早上四点起床,读先帝实录和宝训。早上七点会见大臣,与之商议国事。通常会延续至午后。然后是召学者,讲解经书或历史。晚上则利用时间,批阅来自地方官吏的奏折,而且一定亲自书写回复,被称为“朱批谕旨”。每日要看奏折大概五六十份。

参阅奏折

“朕立志以勤先天下。天下凡大小臣公奏折悉皆手批。大概外来奏折晚批者十之八九。”“卿之报告虽为千字之长文,朕亦无一不从头至尾览阅完毕。此者亦系灯下所批。”“因卿奏内有恐惧彷徨之语,援笔书此以谕。时夜已过半矣。”

有时,雍正的朱批回复,比官员奏折文章本身还要长数倍。甚至对于官员行文中的错别字,或是用词不当之处,还会圈圈点点,给以改正。放眼望去,满篇都是大红字体。可谓用心良苦!

雍正十年,皇帝决定把自己的朱批谕旨付梓出版。全书直到乾隆初年才最终完成。而且据记载,出版的也仅仅是其中一部分而已。在宫中保和殿的东西两隅中,带有雍正朱批的奏折数倍于此,堆积如山。仔细观看雍正的朱批,行文语言逻辑清晰,使人读后颇有畅快淋漓之感。

06“辩论战斗值爆棚”

雍正六年,“投书案”发生。该案的主角是曾静、张熙师生俩。曾静是康熙时的秀才,举仕未果,便以读书授徒为生,毕生崇拜浙江学者吕留良。吕留良是清初省思明朝亡国,批判君主专制的领袖人物。后坊间盛传雍正打击年羹尧的流言,以及取代年羹尧执掌西北兵权的岳钟琪为岳飞后人的传闻。

岳钟琪

于是,曾静异想天开,派遣徒弟张熙赴陕投书,劝岳钟琪兴兵反清。后岳钟琪告密,雍正帝以谋反罪将曾静、张熙逮捕。于是,雍正亲自参加并主持了此案的审讯过程,其雄辩的口才和强大的逻辑思维得以展现。

针对曾静直率地列举出责难雍正的二十七条,雍正逐条解释清楚,证明其是凭空捏造,接着在询问曾静对他的解释的意见,曾静最终俯首认罪。特别是针对曾静提出的“清朝是异族统治者,所以不是正统的君主,汉人没有对其尽忠的义务”。

雍正辩驳道:

“君主乃天命所归,此亦正如中国圣人所教导。是天命所归之君不分汉人还是异族。我朝虽为异族,却无有我朝仰承天命得国之正者。我朝兴于满洲,我朝之于明则邻国耳。且明之天下丧于流贼之手。天命传于我朝。非我亡明,明自取灭亡。明使生灵涂炭,我朝为拯救生民而治中国。纵观历史,得天下之正者无过于此。若因是异族则不可,经书之中不亦记载舜、汤皆为东夷之人。汉人因蒙古人是异族而视之,蒙古人亦蔑称汉人为蛮子,如此相称乃后世至卑至陋之见。忠义乃中国圣人所教万事不变之教训,为超越民族的,有价值之道。”

《大义觉迷录》

后来雍正帝把他与曾静的辩论编撰一本书《大义觉迷录》。在这本书中,可以看出,曾静招架不住雍正帝尖锐的反问,称自己是“弥天重犯”。然而不可思议的是,最后雍正竟然对其予以赦免,让其活命。

究其原因,是他要利用曾静遍及乡壤地宣讲《大义觉迷录》,用社会舆论宣扬清朝统治的合法性。其手段之高明,不得不佩服其老道的政治谋略。他并没有为了杀一两个平民而解恨。而是展开一场针对深受明末清初影响的思想文化界的意识形态的政治围剿。

雍正有意思就在于他的“千面帝王”属性,皇帝哪有傻白甜的?