上一回還沒看的小夥伴們可以點進本曆史君的首頁翻看哦!

04“乾綱獨斷”

雍正對于官場沽名釣譽、結交朋黨、士人輿論評價非常厭惡。“昔者天下治道無二。唯命下之時,熟慮是否秉公持正,适中合理,至于旁意忌嫌亦奚暇瞻顧計慮耶。天下人無數,所思皆異,豈能緘其口焉。”

意思是:所謂輿論未必是公正的,是以不可取信,萬事皆在君主心中。别廢話,一切交給我就行了!此即為“乾綱獨斷”。

要達到此目的,對于朝政和官員情況的掌握尤為重要,雍正主要是通過兩種形式來達到。即密探和密折。

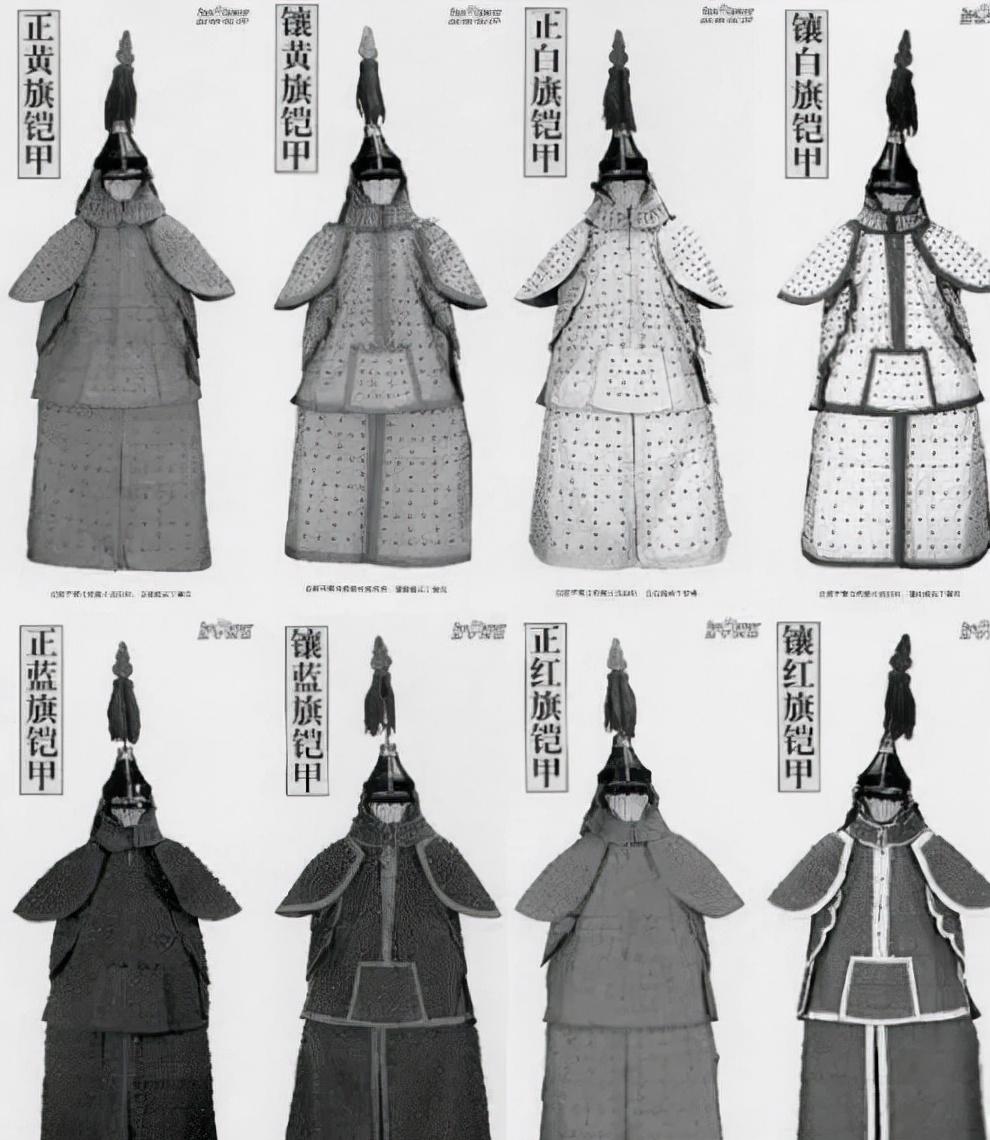

興起于東北的滿洲具備密探政治的良好條件。八旗組織是直屬勢力,也是皇帝的包衣奴才。八旗子弟中心思細密者或被挑選出來擔任侍衛,或奉命擔任機密任務,或被派往各地擔任密探,以監視各級官員的言行。

八旗铠甲

除了傳統的官員給皇帝彙報工作的“題本”制度之外,雍正還開創了“奏折”即“密折”制度。所謂“奏折”,就是各級官員給皇帝寫的秘密信件。雍正要求不僅是總督、巡撫,包括布政司、按察司、提督、總兵、道員、知府都必須向天子上奏。

作為地方官在赴任之前,知府以上的官吏會首先被召入宮,拜谒天子。天子除了對其進行懇切訓谕,還特許其以後可以向天子呈遞私密信。并賜予官員四個“折匣”。長八寸,寬四寸四,高一寸五。外塗黃漆,内裱黃绫,可以上鎖。兩把同樣的鑰匙,一把天子儲存,一把交給官吏本人。

如此苦心孤詣的設計,雍正講得很透徹:“朕惟治天下之道,首重用人”。既要善用其長,又要防其變節。用人之長,是培植親信的需要,防其變節是打擊異己的必須。而密折就是制度上的保障。

譬如,時任雲南巡撫的寵臣鄂爾泰推薦王紹緒為廣州總督。雍正并不以親信薦人,便掉以輕心。下密旨令廣州将軍石禮哈留心探聽,據實奏聞。與此同時,又密旨兩廣總督密折奏報,二者互相印證,直到多方密折一緻,才決定任用。密折奏報不僅多方考察被薦者,而且在印證中督查考核者,這對于官吏的監督有着不可替代的作用。

密折奏報

如果以為奏折隻是走走過場和形式,那就大錯特錯了。給皇帝上奏折,不僅是官員的權利,更是義務。如果官員出現懈怠,敷衍的現象,也必定會遭到來自雍正的怒斥。

“地方事宜如民情吏治,年歲豐欠何故未見陳奏一字?”

“奏報如此怠慢甚屬不合。”

“爾居官惟務巧飾,通省豈無一件可聞于朕之事?”

“朕悉于他處聞之。汝今何顔對朕?若雲不聞不見,是乃無耳無目木偶人也!”

或者直接痛罵:

“下愚不移,無可救藥,爾之謂也。”

“即禽獸不如之謂也。”

“可謂喪盡天良,無恥之人也。”

“則為木石之無知,洵非人類矣。”

密折制度猶如懸在各級文武官員頭上的利劍,令人生死禍福難蔔,無所适從。成為雍正處置官員的利器,更讓朝臣感到恐懼。

05“勤政的話痨宅男”

雍正之父康熙皇帝厭倦政事時,便去欣賞江南的風景,幾次順着運河巡幸蘇杭地區。之後的乾隆也效仿其祖。唯獨雍正皇帝絲毫沒有空閑,隻是偶爾到京郊的圓明園,一步都不踏出北京。夜裡十二點才入睡,早上四點又起床,清醒的時候就完全投入到政事之中,沒有片刻閑暇,可謂勵精圖治的典範。

每天早上四點起床,讀先帝實錄和寶訓。早上七點會見大臣,與之商議國事。通常會延續至午後。然後是召學者,講解經書或曆史。晚上則利用時間,批閱來自地方官吏的奏折,而且一定親自書寫回複,被稱為“朱批谕旨”。每日要看奏折大概五六十份。

參閱奏折

“朕立志以勤先天下。天下凡大小臣公奏折悉皆手批。大概外來奏折晚批者十之八九。”“卿之報告雖為千字之長文,朕亦無一不從頭至尾覽閱完畢。此者亦系燈下所批。”“因卿奏内有恐懼彷徨之語,援筆書此以谕。時夜已過半矣。”

有時,雍正的朱批回複,比官員奏折文章本身還要長數倍。甚至對于官員行文中的錯别字,或是用詞不當之處,還會圈圈點點,給以改正。放眼望去,滿篇都是大紅字型。可謂用心良苦!

雍正十年,皇帝決定把自己的朱批谕旨付梓出版。全書直到乾隆初年才最終完成。而且據記載,出版的也僅僅是其中一部分而已。在宮中保和殿的東西兩隅中,帶有雍正朱批的奏折數倍于此,堆積如山。仔細觀看雍正的朱批,行文語言邏輯清晰,使人讀後頗有暢快淋漓之感。

06“辯論戰鬥值爆棚”

雍正六年,“投書案”發生。該案的主角是曾靜、張熙師生倆。曾靜是康熙時的秀才,舉仕未果,便以讀書授徒為生,畢生崇拜浙江學者呂留良。呂留良是清初省思明朝亡國,批判君主專制的領袖人物。後坊間盛傳雍正打擊年羹堯的流言,以及取代年羹堯執掌西北兵權的嶽鐘琪為嶽飛後人的傳聞。

嶽鐘琪

于是,曾靜異想天開,派遣徒弟張熙赴陝投書,勸嶽鐘琪興兵反清。後嶽鐘琪告密,雍正帝以謀反罪将曾靜、張熙逮捕。于是,雍正親自參加并主持了此案的審訊過程,其雄辯的口才和強大的邏輯思維得以展現。

針對曾靜直率地列舉出責難雍正的二十七條,雍正逐條解釋清楚,證明其是憑空捏造,接着在詢問曾靜對他的解釋的意見,曾靜最終俯首認罪。特别是針對曾靜提出的“清朝是異族統治者,是以不是正統的君主,漢人沒有對其盡忠的義務”。

雍正辯駁道:

“君主乃天命所歸,此亦正如中國聖人所教導。是天命所歸之君不分漢人還是異族。我朝雖為異族,卻無有我朝仰承天命得國之正者。我朝興于滿洲,我朝之于明則鄰國耳。且明之天下喪于流賊之手。天命傳于我朝。非我亡明,明自取滅亡。明使生靈塗炭,我朝為拯救生民而治中國。縱觀曆史,得天下之正者無過于此。若因是異族則不可,經書之中不亦記載舜、湯皆為東夷之人。漢人因蒙古人是異族而視之,蒙古人亦蔑稱漢人為蠻子,如此相稱乃後世至卑至陋之見。忠義乃中國聖人所教萬事不變之教訓,為超越民族的,有價值之道。”

《大義覺迷錄》

後來雍正帝把他與曾靜的辯論編撰一本書《大義覺迷錄》。在這本書中,可以看出,曾靜招架不住雍正帝尖銳的反問,稱自己是“彌天重犯”。然而不可思議的是,最後雍正竟然對其予以赦免,讓其活命。

究其原因,是他要利用曾靜遍及鄉壤地宣講《大義覺迷錄》,用社會輿論宣揚清朝統治的合法性。其手段之高明,不得不佩服其老道的政治謀略。他并沒有為了殺一兩個平民而解恨。而是展開一場針對深受明末清初影響的思想文化界的意識形态的政治圍剿。

雍正有意思就在于他的“千面帝王”屬性,皇帝哪有傻白甜的?