中国篆刻流派历来分徽宗、浙宗两支,如果简单地记忆,两派最大的区分在于刀法,徽宗用冲刀刀法刻印,浙宗以切刀刻印,相对来说,浙派名家好记,主要就是“西泠八家”,徽宗就复杂得多了,怎么说呢,复杂得一塌糊涂!

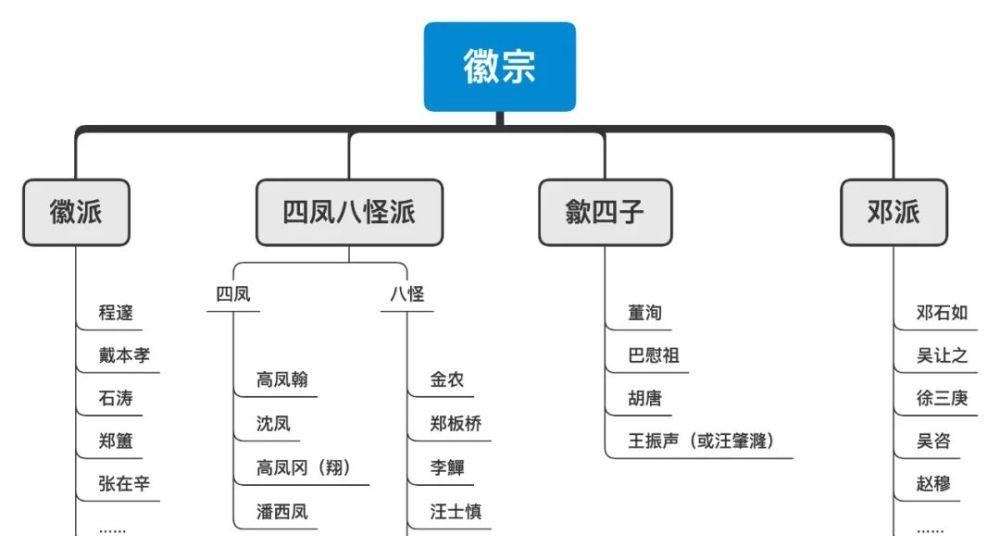

一般有三种说法:第一种认为明代何震(流派名字很多,诸如“雪渔派”、“新安派”、“黄山派”)就是徽宗的创始人;第二种认为直到邓石如开创了“印从书出”之后,才真正有了徽宗(实质是皖派或者邓派),徽宗其实就是书法入印;第三种则认为徽宗的创始人是程邃(其实是歙派),总之,徽宗很复杂,如果单说清代的徽宗,也大致有如下所示的几种称呼——

(清代的徽宗)

最为传统的徽派(不是徽宗)鼻祖,篆刻界较为公认的是程邃。

程邃(1607-1692),字穆倩、朽民,号垢区、青溪、垢道人、野全道者、江东布衣,明末诸生。歙县(今属安徽)人,生于松江华亭(今上海松江)。我们看他的生卒年月,就知道他的前半生在明末清初的乱世之中度过的,看他的“垢道人”称号,就足以说明他的政治主张是“反清复明”的(不愿意清),这也容易理解,人到四十岁,已经过了中年,忽然一下子觉得山河尽改,心理上的冲击足够让他走上与清政府不配合的道路,也必然从此沉心于学问和艺术,或许也正是这个原因,程邃才得以成为一代篆刻大师。

前面的读印文章说过,他实际上也是一位创新者(所有的流派开创者都是从创新开始的,几乎无一例外),自从赵孟頫、吾衍之后,篆刻一直沿着“印宗秦汉”的路子向前发展,但累积过久,必然形成程式化,所有的篆刻艺术家,都沿着仿汉的路子一路狂奔,印坛虽然路子端正,但却缺乏生气与活力,正如沙孟海先生所说:“印学界寝馈文、何(就是“规规秦汉”),陈陈相因,久无生气,朱简首先起而矫之,面目一新;程邃继起,参合钟鼎古文,出以离奇错落的手法,对印学更有所发展。”(沙孟海,《印学史》,西泠印社出版社,1999,119页)

显然,程邃有最大贡献,是“参合钟鼎古文”,这实际上打破了篆刻文字素材的限制,印人们第一次将眼光投向“印外”(当然,还没有完全走向“印外求印”,完全走向印外要到赵之谦之后),据黄惇先生考证,程邃将钟鼎款识引入印面,实际上源于黄枢(《中国历代印风系列·清初印风》,重庆出版社,2011,第5页),但无论如何,真正将这一特征发扬光大的却是程邃,或许也正是这个原因,程邃才有徽派开山宗师的地位。

本文读程邃的另一方印,即这方“小心事友生”:

(程邃和他的“小心事友生”)

先说”小心事友生“这句话,这句话出自杜甫的诗《八哀诗·赠左仆射郑国公严公武》,是杜甫写给他的好友严武的,全诗很长,这句是对严武的描写和称赞,说严武“开口取将相,小心事友生。”称赞严武胸怀大志,他开口谈及自己的理想就是要成为将、相,但严武跟朋友相处是那样的真诚和谨慎。关于杜甫与严武的友谊,可以参见拙文《唐诗闲读》系列,此不赘述。

(杜甫像)

显然,这是一方“阔边细朱”印式的作品,类似于战国古玺里的三晋小玺的“阔边细朱”印式,但也有个性,比如:一、用小篆的字法,但却不是元朱文(战国古玺文字中只有秦印中有小篆的影子,它本就是小篆的前身);二、用金文的线质特征。这与战国古玺三晋小玺用古文入印区别明显;三、章法上条理鲜明,秩序井然。它虽然也是细朱阔边,但文字较为端正、几乎不存在欹斜状态。

(三晋小玺“韩丘”)

1、用小篆的字法,但却不是元朱文。小篆是秦统一之后的文字,当然在战国古玺三晋印式里不可能出现(三晋小玺用的是“古文”)。考察这方印,其实,“小、心、友、生”其实均为小篆字法,“事”字字法显然出自款识(金文)。这一点,在程邃之前的明代印人作品里是看不到的,明代印人的入印文字,几乎无一例外地来源于秦汉印章,白文仿秦则用摹印篆,仿汉则用缪篆,朱文则大都是小篆篆法、小篆线质,即“元朱文”印,也有少数是仿汉的汉缪篆朱文印,到程邃这里,他同样用小篆,却敢于向金文取法,改变小篆的篆法。这是有独创性的,虽然后世很多人这样做,但第一个吃螃蟹的人总是值得我们更多的关注。

前面我们说过,同样是篆书“籀文”和“古文”是不同的概念,“籀文”是周宣王时代的文字,实际上是秦小篆的前身;“古文”则是战国时代东方(函谷关以东)国家的文字,后来被秦统一废除。金文中所保留的大部分文字,其实还是秦系文字的前身,与“籀文”属同一系列。

2、金文的线条。小篆线条以柔美圆畅为美,其核心气息是“圆”,而这里的小篆被作者改造了线条,体现出的气息是挺直、方折、劲健,气息被改造成了“方”。这一条,不用上图,大家都能很直观地观察到。从某种程度上说,这实际上也是一种“印化”,是圆转文字适应方形印面的必须动作,就像小篆被改造成了缪篆入印才更合理。

除了篆法与线质,这方印的章法其实也值得一说:

1、装饰性特征起到画龙点睛的作用。三晋古玺“阔边细朱”印式的美,主要来源于文字的“细”与边框的“粗”之间的视觉对比,文字部件的装饰性往往起到画龙点睛的作用。比如这方印中“事”字中心的“〇”部,再比如“生”字中心的“团点”。二者一实一虚,构成很好的虚实相生效果。同时也为印面创造出视觉聚集点,整个印面有了视觉重点,并且这两个点是虚实呼应的。如图:

(虚实相生的两点处理)

2、秩序、呼应与疏密。前面说了,这方印与三晋玺印不同,其实还在于它更规整,印面的空间被五个字细致划分,每个字有每个字的地盘,互不侵扰,各自安定。这与“元朱文”的互相穿插揖让区别很大,“元朱文”印需要穿插揖让,否则印面会有很多不规则留白,这类较为“方整”的的文字则不需要穿插揖让,因为它基本没有不安定元素(当然也不能说完全绝对,比如“友”字就向右略微侵入了“事”字的地盘)。

(秩序与呼应)

实际上,还有两点值得一说:其一,这方印“事”字下部的大空留白也形成了疏密对比参与了这方印的审美;其二,右上角的“小”与左下角的“生”以及右下角故意拉长的“心”与左上角上下结构的“友”在占地面积上都形成了斜角呼应。

篆刻章法方面的审美样式并不庞杂,而且数百年来,沿袭而下,对于这些样式,初学者应当遇到一个,掌握一个,慢慢积累,这实际上是一个“养成”的过程(就像玩游戏不停地打怪升级),它们最终都会进入并影响我们的创作实践。

(【布丁读印】之91,部分图片源自网络)