在中国历史上的战国时期,有一位著名的爱国诗人屈原,屈原在他的代表作《离骚》中,曾写过这么一句诗:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

今天,许多人都用这一句诗来表达自己,坚持理想、为实现目标时的决心。

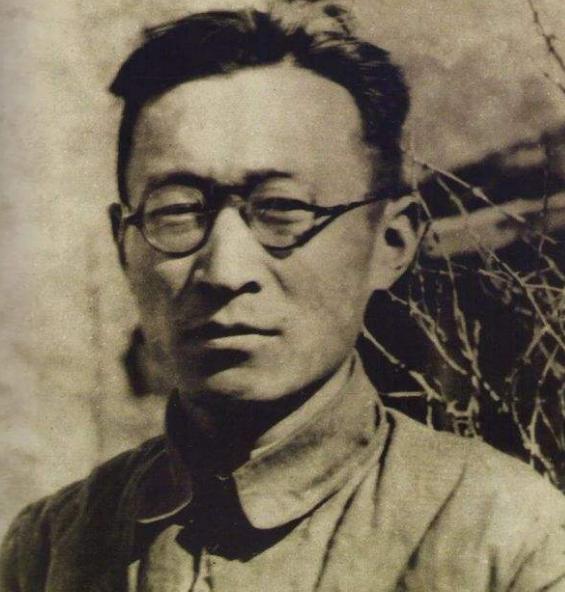

新中国十位开国大将中,排名第三的黄克诚将军,我们纵观他的一生,用这一句诗来阐述,实在是再合适不过。

1930年7月,受“立三路线”影响,红三军团奉命攻打大城市武汉,时任支队政委的黄克诚,立刻提出了反对意见,他认为打大城市的时机还不成熟,军团政委贺昌试图说服他,要他认识到自己的错误,黄克诚坚决不认错,他说:“现在不服,将来也不服,准备再和你争论20年。”

之后,黄克诚不顾别人的劝说,上书给军团长彭德怀,要求不要打武汉。

彭德怀看到后,心里也有些难办,他也知道打武汉的时机不成熟,但是也不能违背上级的命令,最终,彭德怀选择了折中的方法,放弃攻打武汉,改而攻打长沙,彭德怀对黄克诚说:“提了没用,不如不提。”

黄克诚秉直回答:“我做不到,明知不对,让我不说?杀了也不干。”

长沙后来被打了下来,但是没多久,敌人带着数倍兵力卷土重来,我军不得不连夜撤出长沙。

战斗失利,彭德怀却是对黄克诚记忆犹新,特别是黄克诚坚持真理的执着,让他很感动。

1931年肃反时,黄克诚保护了几位被冤的同志,上级决定缉拿他,将他处决,彭德怀得知,立刻从前线策马扬鞭,救了黄克诚一命。

黄克诚就是如此耿直,坦率,坚持真理,原因如此,因而在土地革命史时期,黄克诚的职务一直都是升升降降,1932年,彭德怀率部攻打赣州,黄克诚不同意,赣州战役时,我军失利,黄克诚为了减少损失,就主动率部撤退。

战后,有人说攻打赣州失利,原因是黄克诚主动撤退,为此,上级专门开了个会议,批评他,黄克诚拒不承认错误,为此,他的师政委职务被撤销,成为了营政委。

此后,他屡屡坚持心中的正义理想,对不切实际的命令进行反驳,为此,等红军到达陕北时,黄克诚已经被降职为了一名普通的红军战士。

1943年,黄克诚担任新四军第三师师长,这一年,社会部部长康生在延安干部大会上作了《抢救失足者》的动员报告,掀起了“抢救运动”,由此造成了一大批的冤假错案。

黄克诚在三师七旅搞了一个试点,没多久,他发现这和当年在苏区的“肃反”很相似,他当即制止了这个运动,有人说他不听上级的话,会有麻烦,黄克诚毫不在意,他说:“我宁愿错放,也不能错杀。”

1946年四平保卫战时,黄克诚多次向林彪提出撤退的建议,但是林彪毫无理会,此事直到1959年时,黄克诚才知道原因,当时毛主席告诉他,四平保卫战是他让林彪坚持的。

黄克诚并没有因为眼前的人是自己敬爱的毛主席,就撒谎,他耿直地说:“你决定的也是错误的。”对此,毛主席有些诧异,过了一会,他说:“那就让后人评说吧。”

建国初期,毛主席非常欣赏黄克诚坚持真理的性格,屡屡对他委以重任,天津战役前,毛主席点名要求黄克诚担任天津市委书记,要他早做准备接收天津。

后来天津打了下来,由于黄克诚早有准备,因而在一周的时间内,就顺利接收了这座大城市。

毛主席对黄克诚如此高效率的做事非常欣慰,10月,毛主席再次点名黄克诚,要他担任家乡湖南省的父母官。

黄克诚在湖南呆了三年时间,他遵照中央的决策,完成了剿匪、土改、支援抗美援朝等一系列工作,他为新时代湖南的发展,奠定了坚实的基础。

1952年,毛主席再次点名黄克诚担任解放军副总参谋长兼总后勤部部长,当时我军后勤工作刚步入正轨,黄克诚担任这个职务后,兢兢业业,他在5年的时间里,健全完善了我军后勤工作的规章制度,为我军后勤工作转向现代化建设,做出了突出的贡献。

1958年,黄克诚担任总参谋长职务。

毛主席为何如此器重黄克诚?其实这跟黄克诚的秉性有关,毛主席知道黄克诚敢讲真话,实事求是,坚定信念,因而才对他屡屡委以重任。

1959年庐山会议后,黄克诚靠边站,直到1977年复出,担任军委顾问,后来,又被选为了中纪委常务书记。

在此任上,黄克诚狠狠抓党风建设,1980年,总参一位领导公款吃喝400元,此人是黄克诚的老部下,黄克诚得知此事后,立刻给此人打了电话:“你是老虎屁股摸不得?”

此人立刻赶来向黄克诚道歉,并且用自己的工资补了这400元。

黄克诚说:“越是我的老部下,才越要严格要求,不然怎能服众。”

文革结束后,对于国家的走向,许多人都很关注,当时社会上出现了一些不正之风,在这个关键时刻,1980年,在一次纪委的常委会议上。

黄克诚做了一个长达4个小时的演讲,黄克诚说:“毛主席去世,我感到深深的难过,虽然我自从庐山会议以来一直蒙冤,但我们这代人的感情是超过一切个人恩恩怨怨的.......”

总的来说,黄克诚评价毛主席:七分功劳,三分过失。

1981年,黄克诚的谈话被撰写成了文章《关于对毛主席的评价和对毛泽东思想的态度问题》,这篇文章准备被刊发在解放军报,在此之前,黄克诚要邓小平先看看。

邓小平看后,同意发表,但是要毛主席曾经的秘书胡乔木再个别文字上把把关。

胡乔木就将黄克诚文章中的毛主席,都改成了“毛泽东同志”,等黄克诚拿到修改后的稿子,他当即和来人说:“修改稿中把称谓“毛主席”都改成了“毛泽东同志”,我不习惯,从感情上过不去。”

后来,这篇文章关于毛主席的称谓,又改了回去。

1984年,黄克诚看到《中国大百科全书·军事卷》中关于林彪的条目,他不同意,他找到编纂组的人说:“林彪的条目不能这样写,这样是不能向后人交待的.....”

在黄克诚的建议下,编辑人员又重新对书中林彪的条目进行了修改。

谈到此事,黄克诚后来坦然地说:“不管他怎么对我,反正我是公道地对他。”

1986年,黄克诚病入膏肓,他开始拒绝治疗和用药:“我已经不能为党工作了,请你们不必为我浪费国家钱财,把药留给能工作的同志用吧。”

同年12月28日,黄克诚因病去世,享年84岁。

黄克诚的夫人唐棣华评价自己的丈夫时,她说:“即死无憾矣,仰不愧天,俯不怍人。”

这句话放在黄克诚的身上,他是当之无愧的。