芳草才芽,梨花未雨,春魂已作天涯絮。晶帘宛转为谁垂?金衣飞上樱桃树。

故国茫茫,扁舟何许,夕阳一片江流去。岩云犹叠旧河山,月痕休到深深处。

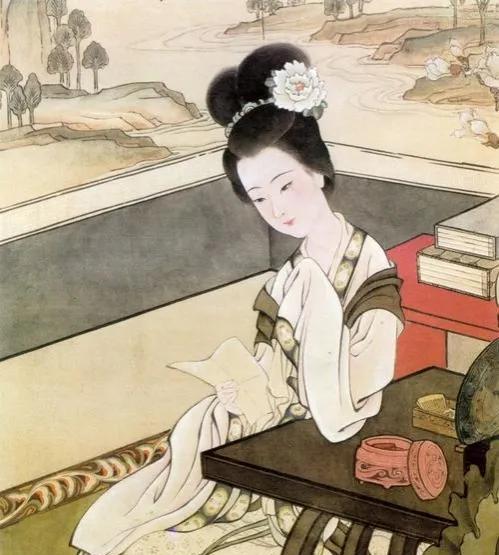

徐灿与丈夫居住在苏州著名的拙政园。拙政园算得上是当时的豪宅,现在已经成为去苏州不可不游的景点,中国四大名园之一。她居住在豪宅之内,时不时可以和夫君相互唱和,参加由闺秀们结成的“蕉园诗社”。一般看来,她没有像贺双卿身世贫苦,没有像朱淑真所托非人,没有像李清照夫君早逝,自身门第显赫,夫家家世显贵,丈夫儒雅多才,徐灿的生活,可以说是很多女孩子梦想的生活。

似乎一切,都应当像鲜花着锦一样向她展开。每思及此,总是让我想起列夫.托尔斯泰的一句话,“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸"。明朝将亡,危在旦夕。丈夫及第的第二年,公公陈祖苞因为边备失责而被收监,在狱中服药而死。崇祯帝迁怒于陈之遴,下诏永不叙用。如果明朝可以存活下来,那就意味着陈之遴一辈子即使是再有才,也将不会再担任任何官职。这对一个读书人而言,是莫大的打击,这大概也是陈之遴在满清入主中原后立即效忠清廷的原因之一。丈夫的失意,也让徐灿感受到了仕途的艰险,心生寒意。

随着明朝失势,加在陈之遴头上的“永不叙用"一语也渐渐失效了,南明小朝廷甚至任命他担任福建主考官。他起初表示接受,但当清军逼近南京时,又觉得明朝气数已尽,便没有赴任,而是准备投靠清廷。陈之遴与许多当时的士子不同,一些士子对于刚刚掌控中原的满人怀有莫大的敌意,还在写写画画地怀念着覆灭的明朝,甚至公开或私下里进行一些反清复明的活动,而另一些则在观望着,不肯轻易地失了气节。而陈之遴对于入清的仕进表现得十分热心,他在《念奴娇.赠友》词中写道,“行年四十,乃知三十九年都错”,甚至还劝过洪承畴掘明孝陵以效忠清廷。改头换面如此彻底的士子,在当时实属。

满清刚刚入主,急着收买人心,对于像陈之遴样肯主动投靠,还颇有才学的士子,当然是敞开门欢迎,于是连升其官,官至弘文院大学士,恩宠备至。

与春风满面的丈夫不同,徐灿对于丈夫的此次件进表现得不那么热忱和欢喜。首先是崇祯年间的那为变故让徐灿觉得心有余悸,其次是在当时的士子中觉得出仕新朝,是一件十分羞耻的事,自然会有蜚言蜚语传到徐灿的耳中,而徐灿也是认同这一点的,觉得丈夫如此亦是“失节"。

这是第一次,第一次,她觉得他那么远。

这首《踏莎行》包含着她的兴亡之感。春草刚刚萌生,梨花带雨,但她觉得自己的愁绪就像飘散在天涯的飞絮一样。水晶帘垂下,不知在等待着谁的归来,只见一只黄莺飞上了帘外的樱桃树。这似乎是传统的春愁闺怨,但是下阙就不同了。故国已经茫茫,想驾一叶扁舟在一片夕阳里顺着江流归去,从此隐居做一个世外之人。碧云层叠,遮住旧日的山河,只希望一抹月色不要被云层深深遮住。有解释说,“金衣飞上樱桃树”,是暗喻毫不留恋飞入清廷做官的变节之人,碧云犹叠旧河山,月痕休到深深处",则是希望反清复明的星星之火不要覆灭,个人觉得这种解释未免有些牵强,但词中沉郁的故国情怀却是很明显的。

她为他担心不已,甚至对他说,我不求什么一品诰命夫人,我只希望能够移在年老的时候还和你在一起,驾着一叶小舟,垂钓一江秋色,让我们“共挽鹿车归旧隐,待浮鱼艇散秋怀"吧。

但是他是不会放弃的 ,他觉得自己的仕途还正在紧要关头,怎能就这样放弃。

陈之遴的飞速晋升,使他受到了同僚的嫉妒,不断被弹劾,这让他觉得自己的地位岌岌可危。于是,他就想进一步培植自己的党羽,巩固自己的地位。终于,顺治十三年,他被以“结党营私”的罪名,流放到盛京。这次还只算是一次小小的惩戒,不久他就被赦免回京复职了。但他认为自己仕途不顺的原因,是靠山不硬,于是继续寻找有力的靠山,便巴结了当时得宠的太监吴良辅。顺治十五年,吴良辅被诛,自然连带到他这个党羽身上。陈之遴被革职抄家,全家发配到尚阳堡(今辽宁开原东)的荒凉之地。夫妻同根,徐灿也在流放之列。

六年之后,陈之遴病死于戍所。康熙十年,康熙帝东巡,上盛京拜谒祖陵。徐灿便跪于道旁,陈说前情。康熙帝问,难道你有冤屈吗?徐灿回答的也十分有技巧,说,先天只知道每日思索自己的过错,哪里敢说自己是冤枉的。只是希望陛下发仁慈之心,让我能够扶着先夫的灵柩回到故里。于是,康熙恩准其回。徐灿才得以南回,居住在自己的故乡,终日念佛,并“手绘大士像几五千余幅"(李振裕《陈母徐太夫人八十二寿序》),度过余生。

唐多令.感怀

徐灿

玉笛送清秋,红蕉露未收。晚香残、莫倚高。寒月羁人同是客,偏伴我,住幽州。

小院入边愁,金戈满旧游。问五湖、那有扁舟。梦里江声和泪咽,何不向,故园流。