封面新聞記者 張傑 實習生 張耀尹

張元和、張允和、張兆和、張充和,曾居于蘇州九如巷的“合肥張家四姐妹”,知者衆多,風雅遠播。自從2007年華裔曆史學者金安平《合肥四姐妹》出版,十多年來,張家四姐妹多次被學者研究,被作家、寫手描摹。“最後的閨秀”、“流動的斯文”幾乎成了合肥張家的文化标簽。合肥張家的如水家風和合肥四姐妹的愛情傳奇,幾乎已經形成了堪比張愛玲fans“張迷”的,一個新的“張迷”群體。

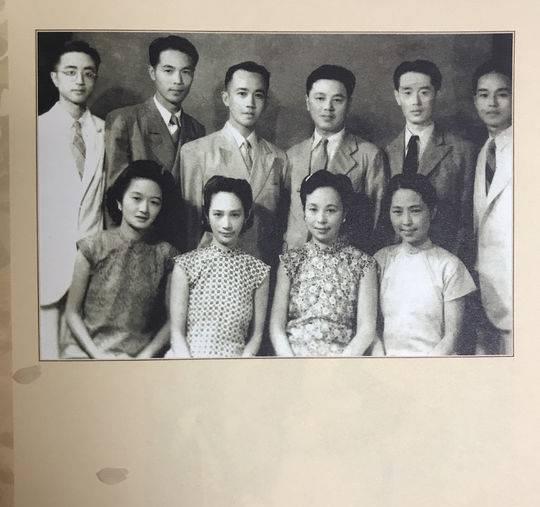

張家十姐弟

“張家四姐妹”曾祖父為晚清重臣、淮軍将領張樹聲。父親是近代著名教育家張冀牖,母親是昆曲研究家陸英。較少為大衆知曉的是。與張家四姐妹一起成長的,還有張家六個兒子。生長在同一個家庭環境,有四個姐姐優雅出衆,六個弟弟也不是庸俗之輩。張家六兄弟多是出自北大、清華的學者、藝術家 。社會上名氣雖沒有姐妹們大,但在當時也是十分有名望的大才子。或許他們在社會上的知名度,不及他的四個姐姐(“合肥四姐妹”——元和、允和、兆和、充和),其實他在許多方面同樣優秀,毫不遜色。

張家六兄弟與父親

張家大弟張宗和出生于1914年,1932年考入清華大學曆史系,與四姐張充和一起在大學期間,共同參與了俞平伯發起的昆曲社團谷音社。他曾任教西南聯大,後來去貴州大學教授戲曲和曆史。二弟張寅和是位低調的詩人,早期曾在《申報》工作,在詩詞上頗有造詣,可惜天妒英才,去世較早。三弟張定和是作曲家, 曾任中學音樂教師,中央戲劇學院教師,中央戲劇學院藝術研究室研究員等職。作品有歌曲《嘉陵江水靜靜流》、《滿江紅》等。2002年獲第二屆中國音樂金鐘獎榮譽獎。四弟張宇和是張家唯一一個沒有從事文藝曲藝事業的,他主要對自然科學頗有研究,曾擔任南京中山植物園的研究員。五弟張寰和畢業于西南聯大,繼承父業擔任樂益女中校長,始終從事教育工作,桃李滿天下。張寰和是張家十姐弟中唯一留在老家蘇州九如巷的孩子。九如巷中有一口古井,張寰和被稱為“最後的守井人”,他晚年還注重收集檔案資料,提供給檔案和史志部門。六弟張甯和是十姐弟裡年紀最小的,他是張冀牖與續弦韋氏之子,十姐弟中唯一的一位同父異母。他在音樂上很有天賦,26歲時便成為中國交響樂團第一任指揮,後為比利時皇家樂隊成員。

張家從淮軍起家,後來好幾代允文允武,是書香世家,也是貴胄家族,傳統文化浸潤很深。父親張冀牗是一個來自傳統的開明新派人物。他們喜歡傳統文化裡面最優秀的東西,又接受現代化新派文明。品味名人八卦,意義并不大。但是從名人的日記、書信、著述中,我們可以看出,優秀人才是怎麼培養出來的。相親相愛的兄弟姐妹之間是怎麼相處的。長輩人文素養對孩子一生的影響到底多大。以及那個逝去的世界,到底是怎樣的形狀?從細節裡依稀能窺見的時間的氣質。我們可以從中得到教育的啟迪,生命的啟發。

<b>【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經采納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料qq:3386405712】</b>