中原標準時間10月7日,瑞典研究院宣布,将把2021年諾貝爾文學獎授予作家阿蔔杜勒·拉紮克·古爾納。"2021年諾貝爾文學獎授予阿蔔杜勒 - 拉紮克古爾納,以表彰他對殖民主義的影響和不同文化中難民困境的堅定而富有同情心的見解,"該獎項寫道。"

結果不僅讓國内讀者和出版商感到驚訝,甚至在國外,古爾納也不是一個特别知名的作家(去年的諾貝爾獎獲得者格利克在國内是一個冷落者,但在美國卻是一位民族桂冠詩人)。古爾納的英語寫作和與英國文學的密切關系,在今年的獎項上,雖然看似聚焦非洲,但仍未脫離以歐洲為中心的文學評價模式。

近年來,陷入輿論漩渦的諾貝爾文學獎承諾要關注"多樣性"和"放眼世界"。從古爾納的身份和他文學興趣的主題來看,他的獎項似乎證明了這一承諾。本文浏覽梳理了大量外媒報道,整理了外媒對阿蔔杜勒-拉紮克·古爾納著作和獲獎的評論,探讨了諾貝爾文學獎是否"走向多元化"?

不少外媒評論指出,古爾納的作品本身也具有獨特的文學魅力,它對移民、難民身份認同、殖民主義帶來的曆史創傷等深刻命題的探索,與當今時代值得我們關注的命題是一緻的。流亡、個人記憶和後殖民時期的自我認同可能是支援古爾納獲獎和彌補歐洲文學體系中非洲記憶的重要因素。

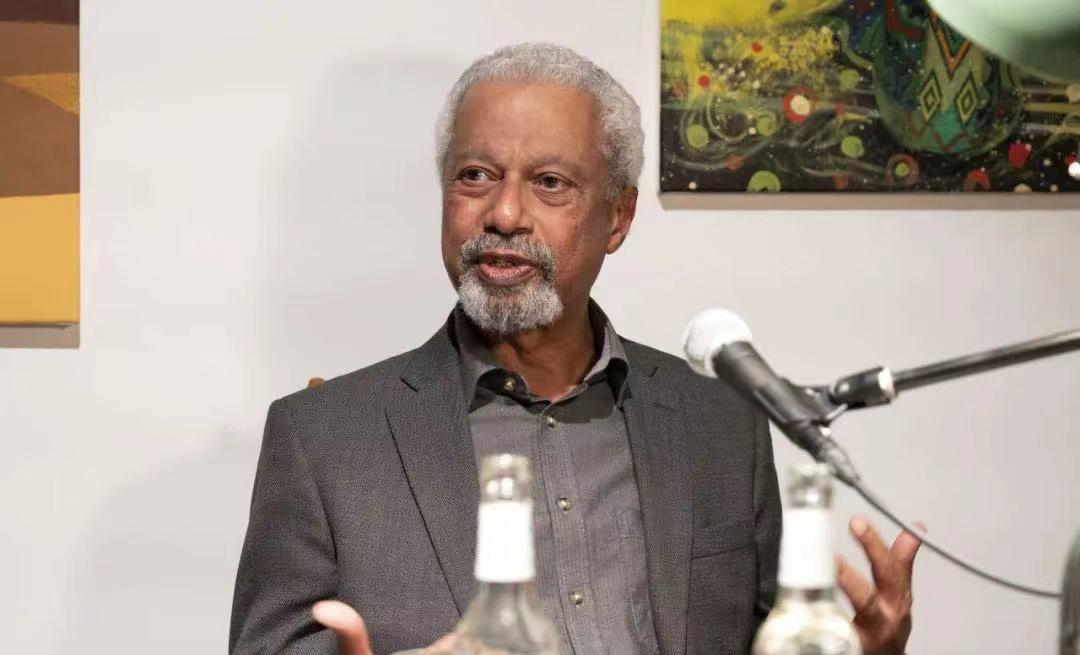

古爾納在演講中。

01

古爾納不僅寫了失去家園的非洲人,

這是我們每個人

在今年諾貝爾獎公布之前,古爾納在國内外主要媒體的預測名單中幾乎沒有被提及。非洲名字也在9月28日公布的名單上,但肯亞作家Nguji Wa Tiango。古爾納的作品沒有中文譯本,但其中一些引起了人們的注意。他最著名的小說《天堂》入圍了布克獎,并于2020年出版了他的最新小說《重生》。

古爾納于1948年出生在東非海岸的桑給巴爾,1968年為了逃避政治迫害而前往英國。這段經曆幾乎奠定了古爾納寫作的主題和基調,這是對殖民主義、難民和移民經曆的關注。他的前三部小說《啟程回憶錄》(Memories of Departure,1987年)、《朝聖之路》(The Pilgrim Way,1988年)和《Detty》(1990年)從不同的角度記錄了當代英國的移民經曆。

古爾納的小說包含了許多非常特殊和微妙的移民心理學,除了帝國主義國家在殖民地的殘酷統治以及移民遭受的孤獨和心理創傷。例如,在小說《海邊》中,失去舊财富和地位的主人公,采取"假裝不會說英語"的政策,使自己"更有可能尋求庇護"。在古爾納看來,這是殖民化對移民思想的特别文化創傷。

正如瑞典學院的評論所說:"古爾納處理'難民經曆'的重點是他的身份。他筆下的人物經常發現自己處于文化與文化、大陸與大陸、過去生活與新興生活之間的不安全狀态。這種描述與社會學家齊默爾所說的"邊緣人"非常相似,古爾納的大部分寫作都是在他"流亡"期間完成的,但與他的家鄉有關。也許正是古爾納文學寫作的這種邊緣性,使得諾貝爾文學獎的官方評論:"記憶始終是古爾納寫作中的一個重要主題"。

古爾納的新書《來世》(Afterlives)将于2020年出版

記憶的主題在古爾納于2020年出版的新書《來世》(Afterlives)中顯而易見。《衛報》的書評認為,與許多經常撰寫的殖民曆史相比,德國的非洲殖民曆史經常被忽視,古爾納的書用主人公的視角講述了德國殖民對非洲的持續影響的故事。書評的作者"衷心希望這本書能盡快被翻譯成德文"。

《倫敦雜志》九月份的一篇評論指出,古爾納的寫作往往像是"撿起碎片","他的記憶被打破了,但他試圖讓它完整"。《來世》的寫作和出版對當代人來說是及時的,因為"英國和德國正面臨着近年來對其曆史的新的和進一步的審視"。在一次采訪中,英國埃克塞特大學(University of Exeter)學生、後殖民文學理論教授弗洛裡安·斯塔德勒(Florian Stadtler)博士同意,德國仍然不時面臨一個嚴肅的問題:一個創造了偉大文學、藝術和思想的國家如何能夠與它所創造的可怕的殘酷共存?古爾納的工作幫助人們重新講述和面對它。

除了強調記憶之外,阿蔔杜勒拉紮克·古爾納(Abdulrazak Gurnah)2012年的研究論文《成為外國人:新聞中的身份移民的比喻》(Becoming Foreign: Tropes of Identity Migrant in The News)指出,古爾納的小說有一條共同點:國際移民内心深處的疏離感和孤獨感,以及後殖民時代對我們每個人來說"家"的含義。作者認為,古爾納先生的重要貢獻在于,他是一名移民,具有足夠的聲望,可以引起人們對那些在"流離失所、敵對、冷漠的環境中"掙紮求生的移民的關注。

同時,古爾納的小說被作者認為是試圖将殖民行動的"帝國叙事"轉變為"個人叙事",古爾納希望用被殖民者自己的語言講述曆史。古爾納非常關注"講述曆史"的方式,在2010年的一次采訪中,古爾納談到了哲學家德裡達如何影響自己,特别是"差異"和"差異"是如何形成的。古爾納一直強調不同語言背後的說話者的曆史背景。《倫敦評論》雜志指出,古爾納經常在他的作品中使用斯瓦希裡語單詞,他的作品"促進了對語言與殖民化之間關系以及語言對殖民曆史叙事的影響的持續認識"。在全球化時代,這些議題也具有普遍意義。這篇評論的結論是:"古爾納不僅關心可能不為人知的非洲移民,還關心我們每一個人。

The Book of Salman Rushdie(劍橋大學出版社,2007年8月),由Gulner編輯。拉什迪也是一位移民作家,他的作品展示了東西方文化的雙重影響。

02

諾貝爾獎是否越來越兌現其"放眼世界"的承諾?

2018年,一樁醜聞将諾貝爾文學獎暫停了一年:與諾貝爾獎關系密切的瑞典科學院院士克勞德·阿諾特(Claude Arnott)被揭露為性侵犯醜聞。2019年,該獎項授予了兩位作家:波蘭作家Olga Tokarchuk和奧地利作家Peter Handek。然而,漢德克先生此後因其在巴爾幹沖突上的政治立場而受到批評。随之而來的争議也讓諾貝爾文學獎陷入了輿論的漩渦。

作為一名非洲作家,古爾納的獲獎肯定會引發媒體對諾貝爾獎多樣性的讨論,這也許是最近關于諾貝爾文學獎的衆多争議中讨論最多的一次。對"歐洲中心主義"和"男子氣概"的批評總是伴随着諾貝爾獎的評選——當然,這是陳詞濫調。早年,諾貝爾文學獎的大多數獲得者都是歐洲男性作家。曆史學家、2009年諾貝爾獎評委會常務秘書霍勒斯·恩達爾(Horace Engdahl)公開宣稱,"歐洲仍然是世界文學的中心","美國太孤立,翻譯太少,參與真正的文學對話太少"。當時的美國文化媒體Slate也表示,"諾貝爾評審團對美國文學一無所知"。

自1987年以來,Gulner一直是英國文學雜志Wasafiri的特約編輯。

為了扭轉這種印象,2009年,赫拉特·恩多爾的繼任者彼得·恩格倫德(Peter Englund)成為諾貝爾獎評委會的常任秘書,他說"在全世界絕大多數語言使用者中,有資格獲得諾貝爾獎的作家,包括美國和整個美洲"。自2010年以來,歐洲文化以外的獲獎作家比例也在十餘年内急劇上升,包括秘魯作家略薩,加拿大作家愛麗絲夢露,中國作家莫言等。就在去年,諾貝爾文學委員會主席安德斯·奧爾森(Anders Olsson)公開承諾,該獎項将逐漸淡化"歐美中心"和"男性中心"。

近年來,媒體仍然認為,諾貝爾文學獎的多樣性在性别、地域等方面還有改進的空間。法國媒體法國24日在今年諾貝爾獎頒獎典禮前的評論中指出,除了歐洲、北美、亞洲、非洲等地區的文學嚴重缺乏關注度。據統計,自1901年第一屆諾貝爾獎以來,117位文學獎獲得者中有95位(超過80%)是歐洲或北美,僅法國就獲得了15次,而獲獎者中有101位是男性,隻有16位是女性。根據評論,波蘭作家Tokarchuk和美國詩人Louise Grechuck在2019年和2020年的獎項可能表明諾貝爾獎的性别多樣性增加,但"擴大地理範圍的承諾尚未兌現"。

但是,雖然諾貝爾文學獎從來都不是關于政治的,但它不僅僅是政治。奧爾森主席最近在接受《新共和報》采訪時說,"歸根結底,文學價值始終是學院判斷的絕對和唯一标準"。

該周刊發表的一篇新評論還指出,瑞典學院自己的左翼政治傾向經常影響其獲勝者的選擇。筆者認為,對"政治多元化"的強調,導緻近年來諾貝爾獎出現一些"過度修正","獎項的品質越來越不明顯"。

阿蔔杜勒-拉紮克·古爾納

格羅甯根大學(University of Groningen)歐洲文學和文化教授巴勃羅·瓦爾迪維亞(Pablo Valdivia)在接受采訪時表示,如果我們回顧諾貝爾獎,我們會發現,理想文學的概念可能已經随着時間的推移而發生了變化。諾貝爾認為,配得上該獎項的科學和文學應該同樣追求"成為改善人民生活的世界的一部分",這對促進人類可持續發展具有一定的道德意義。"雖然在當下,正如讀者所認為的那樣,好的文學作品有時并不一定符合這些道德原則。是以,現實中不會有不少優秀作家獲得諾貝爾獎。

Gurner的獎項是否深刻地兌現了這一承諾?這個問題的答案尚未得到評論。然而,從上面的評論來看,古爾納可能不僅因為它的特殊地位而得到了足夠的關注,他的作品具有時代的道德分量和價值,值得我們每個人關注。例如,在早些時候的一次采訪中,古爾納先生提到了他希望通過寫作探讨的帝國主義本身的沖突:"一方面,它包含暴力脅迫,另一方面,它希望促進一種新的宣傳道德"。他還說,"目前的全球社群氣氛充滿了對他人的敵意,特别是陌生人,我認為我們應該對此做出持續的回應"。

相關連結:

https://spainsnews.com/the-nobel-prize-for-literature-is-not-always-for-the-best-writer-in-the-world/

https://www.thelondonmagazine.org/essay-abdulrazak-gurnah-on-afterlives-and-colonial-hypocrisy/

https://magill.ie/society/interview-abdulrazak-gurnah

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230358454_3

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdulrazak_Gurnah

https://www.theguardian.com/books/2020/sep/30/afterlives-by-abdulrazak-gurnah-review-living-through-colonialism

https://www.theguardian.com/books/2021/oct/07/abdulrazak-gurnah-wins-the-2021-nobel-prize-in-literature

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2021/bio-bibliography/

https://newrepublic.com/article/163872/will-win-2021-nobel-prize-literature

https://www.france24.com/en/live-news/20211007-2021-literature-nobel-may-look-to-new-horizons

作者:|劉亞光 徐月東 李永波

編輯器|走

校對|楊旭麗